Le droit de punir (1) : qu’est-ce qu’on punit ?

Le 23 novembre prochain, le Forum protestant organise sa 7e Convention à Paris sur Justice pour restaurer, punir et guérir, Les sens de la peine en questions. En préparation de cette rencontre, le Forum va diffuser un certain nombre de textes sur cette thématique comme cet exposé sur Le droit de punir lu et publié par Paul Ricœur en 1958 dans le cadre des Entretiens de Villemétrie (1). Constatant le « malaise de certains théologiens, de philosophes et même de magistrats chrétiens » quant à l’évolution de la justice ressentie comme hostile aux Églises et à la religion, Ricœur y juge au contraire que cette évolution, visant à « comprendre le criminel au lieu de l’accuser et de l’accabler sous sa faute », n’est pas dirigée contre le christianisme mais contre « des thèmes chrétiens dégradés, pervertis, et même, contre un vieux fond religieux pas très chrétien, peut-être même anti-chrétien, contre une religion de la vengeance et de l’expiation qui n’est pas le christianisme ». Dans ce premier volet (sur trois), Ricœur, après avoir exposé ses intentions, s’attache d’abord à définir « ce que c’est qu’un crime, un délit, une infraction à la légalité ».

Texte publié avec l’aimable autorisation du Fonds Ricœur et de la revue Foi&Vie. Toutes les notes ont été rédigées par le Forum protestant.

Le point de départ de ma réflexion est une tentative pour élucider et dissiper le malaise de certains théologiens, de philosophes et même de magistrats chrétiens qui sont en proie à un double sentiment ; d’un côté le sentiment que l’évolution actuelle du droit pénal s’est faite contre les Églises et contre leur théologie et, d’un autre côté, le sentiment que cette évolution n’est pas simplement inéluctable, comme si c’était le cas particulier d’un grand phénomène de laïcisation ou de sécularisation des sociétés modernes, mais qu’elle a un sens religieux caché.

C’est contre la religion, comme on dit volontiers, que déjà le Code Pénal de 1810 (2) avait déplacé l’accent de l’expiation sur l’amendement ; l’évolution de la politique criminelle, au moins chez les nations libérales, s’est faite dans le sens de l’élimination progressive du motif d’expiation au profit du motif d’amendement. C’est également contre la religion, semble-t-il, que le droit pénal a cessé d’invoquer la justice divine, pour tenter de fonder son droit de punir sur le besoin de protéger la société et sur une thérapeutique des délinquants. C’est aussi contre la religion, semble-t-il, qu’on a de plus en plus essayé d’expliquer, de comprendre le criminel au lieu de l’accuser et de l’accabler sous sa faute. En première approximation donc, tout le droit pénal évolue contre la religion et c’est bien ainsi que cette évolution a été ressentie par les hommes d’Église, par les juristes et par l’opinion publique.

Je voudrais examiner avec vous si une seconde approximation ne nous conduirait pas à dire que cette évolution est dirigée finalement contre des thèmes chrétiens dégradés, pervertis, et même, contre un vieux fond religieux pas très chrétien, peut-être même anti-chrétien, contre une religion de la vengeance et de l’expiation qui n’est pas le christianisme. Dès lors, si les interprétations du droit pénal qui sont actuellement en déclin, n’étaient chrétiennes qu’en apparence, est-ce que les motifs qui les remplacent et qui les refoulent ne sont pas au contraire plus proches d’un vrai christianisme ? Ne doivent-ils pas être acceptés dès lors en toute conscience pas le magistrat, le juriste, le théologien, le philosophe, le chrétien, non point comme une concession à l’esprit de sécularisation de notre époque, mais comme une recherche, comme une expression peut-être même plus authentique de la théologie chrétienne ? Toutes les tendances actuelles de la pénalité, en apparence anti-religieuses, sont peut-être un moyen de redécouvrir un autre sens de la pénitence et de la punition.

Je tenterai cette analyse sur trois plans :

1 – Le problème de l’incrimination, c’est-à-dire la question : Qu’est-ce qu’un crime, un délit, une infraction à la légalité ?

2 – Quelle est l’autorité qui fonde ce droit de punir ?

3 – Quel est le but de la peine ?

En somme, qu’est-ce qu’on punit, qui punit et en vue de quoi punit-on ?

1. Le problème de l’infraction

Tout droit civilisé, tout droit moderne en tous cas, implique que ne peut être incriminée et punie que l’infraction définie par la loi. C’est le principe de la légalité des délits et des peines. Le législateur définit le défendu et il le définit en tant que susceptible d’être puni. C’est sur ce terrain que le droit pénal pose aux théologiens la première question : parmi les conditions d’incrimination et à côté de ce qu’on appelle ordinairement l’élément matériel de l’infraction (constitué comme chacun sait par un minimum d’extériorisations de l’intention coupable, tentative, omission ou abstention repérable extérieurement), à côté de cet élément matériel, notre droit admet et continue d’admettre un élément moral : l’intention coupable elle-même. Et cet élément moral de l’infraction est si essentiel que c’est lui finalement qui permet d’imputer l’infraction à son auteur comme un crime (ici, bien entendu, le mot crime est pris au sens large). Ce facteur moral rend punissable en rendant imputable. La peine ne pourra être reliée à l’infraction qu’à la faveur de cet élément moral. C’est parce qu’il y a culpabilité qu’il y a punition et, si ce facteur moral était aboli, on ne pourrait plus rattacher la peine qu’à la société (pour la protéger), et non plus au coupable. Un homme est responsable quand il est susceptible de supporter les conséquences de son acte. Parmi ces conséquences, il y a précisément des conséquences pénales (à côté des autres comme les conséquences civiles de réparations du dommage). Être susceptible de supporter les conséquences de son acte, c’est en particulier être capable de supporter la peine. Ce facteur moral dans notre droit pénal n’est pas objet de démonstration ; c’est le contraire qui est objet de démonstration : la responsabilité est toujours postulée et elle est postulée universellement. Au contraire, il faudra des raisons précises et énumérées dans une liste limitative pour abolir cet élément d’imputation par une preuve contraire. Les causes qui suppriment la responsabilité doivent être énoncées et elles-mêmes font l’objet d’une définition légale. Du même coup, notre droit pénal postule, avec la responsabilité, les deux idées jointes de liberté et de culpabilité. En somme, la culpabilité n’est pas autre chose que le fait pour notre liberté d’avoir pu autre chose. Quels problèmes théologiques cela nous pose-t-il ? Cela nous pose deux sous-problèmes :

1) Le premier, c’est la sécularisation de l’imputation, du fondement de l’imputation. En effet, en se séparant de sa base religieuse, le droit a décollé l’infraction de toute idée de péché : ce n’est pas un péché que l’on poursuit, mais c’est une infraction. Or, il n’y a péché que lorsque le pécheur est en situation devant Dieu ; la dimension « devant Dieu » est essentielle : « contre Toi, contre Toi seul, j’ai péché », dit le Psalmiste (3). Et pour qu’il y ait péché, il faut qu’il y ait une deuxième dimension, la conscience. Ce n’est pas la conscience d’avoir commis tel péché, telle infraction : le péché est une disposition générale de toute l’existence par rapport à Dieu ; le péché, en ce sens, est au singulier ; il n’y a des péchés que parce qu’il y a le péché. Or, sur ces deux plans, le péché devant Dieu et le péché comme disposition globale de toute l’existence, l’imputation juridique s’est séparée du péché. D’abord, parce que « devant Dieu » est incompatible avec l’imputation dans une société laïque qui ne connaît que la référence à une loi qui détermine le défendu, tout au moins cette zone du défendu qu’on appelle défendu social susceptible d’être puni. La loi se présente comme un phénomène autonome par rapport à toute réalité religieuse.

Ensuite, parce que la loi ignore le péché comme disposition générale de l’existence, la loi ignore le for intérieur, elle se trouve toujours en face d’infractions, mais l’idée qu’un homme soit méchant, qu’un homme soit coupable, elle l’ignore. Elle l’ignore au point de se mettre dans une situation très inconfortable, puisque l’essence du droit libéral consiste à dire qu’il n’y a pas d’infraction sans un élément moral et en même temps à ignorer la personne ; le juge ne sonde pas les reins et les cœurs. Par conséquent, la liberté que l’incrimination poursuit, cette liberté est cherchée seulement dans des actes et non dans une personne. Le juge inspecte, non pas les mobiles d’une personne, mais les intentions d’un acte et il préfèrera (discrétion ou respect libéral des personnes) incriminer, si l’on peut dire, des intentions vues du dehors. « Comment a-t-il fait cela, quand l’a-t-il fait, est-ce volontairement, est-ce sciemment ? » Jamais on n’ira accuser quelqu’un d’être en quelque sorte un méchant. L’introduction de la personne dans le procès a plutôt servi à disculper, à atténuer qu’à accuser. D’où la question : est-ce bien que la société renonce à déterminer le péché d’un homme ?

Je réponds franchement oui. Si le péché est notre situation véritable devant Dieu, cette situation ne peut être appréciée par personne. Le péché est objet de prédication ou d’aveu ; et pour accuser droitement le péché, je tiens qu’il faut être un prophète. Seulement, le péché n’est vraiment péché que lorsqu’il est reconnu. Il y a péché objectivement quand Nathan accuse David, mais il y a péché complètement quand David confesse son péché (4). C’est en ce sens que l’on peut dire que c’est uniquement dans la confession des péchés que le péché accède à sa dimension religieuse authentique. Par conséquent, je dirai qu’il est conforme à la fonction du magistrat (je prends le magistrat au sens très large de saint Paul : magistrat-législateur) de ne pas emprunter le regard de Dieu et sonder les reins mais justement de se tenir modestement en-deçà, de mesurer simplement la faute à la loi et d’ignorer la méchanceté de la personne, tout en posant pourtant sa responsabilité, sa liberté afin qu’elle puisse répondre de ses actes.

Et justement, le droit fait bien de la poser, non pas comme le terme d’un regard immédiat sur le fond de la personne, mais comme un postulat. Je postule que l’homme est libre parce que c’est l’hypothèse sur laquelle peut être construit un ordre social pour qu’il y ait des répondants. Il est bon qu’on incrimine des actes et non le for intérieur, qu’on postule la liberté au lieu de la voir (seul, le regard de Dieu voit la liberté d’un homme).

Et puis, lorsqu’il y a vraiment des objections trop massives, qu’on les énonce et qu’on les porte au crédit de l’accusé. Nous apercevons ici la distinction qui me paraît devoir être respectée entre la dimension religieuse où le péché a un sens, et la dimension civile, politique, au sens de la polis, de la cité où l’infraction peut avoir un sens. Et il est bon que nous respections cette différence de plan quittes justement à rendre précaire l’incrimination de la société, puisqu’elle ne sera pas soutenue par une anthropologie fondamentale mais simplement par quelques postulats directeurs. Le droit postule le minimum qui est nécessaire pour que l’homme soit punissable.

2) Le deuxième problème qui est posé par l’incrimination, c’est l’extension de la zone d’irresponsabilité de l’homme. Non seulement le postulat de la responsabilité a décroché d’une vision religieuse mais même ce postulat de la responsabilité a subi une sorte d’assaut, nous le voyons progressivement refoulé dans une zone de plus en plus restreinte par la découverte de causes d’irresponsabilité de plus en plus nombreuses. Ici, la criminologie interfère avec le droit pénal. La compréhension scientifique du crime a agi dans le sens de la disculpation, d’abord parce qu’il est toujours vrai qu’expliquer c’est absoudre, ensuite parce que tous les progrès de la criminogenèse (5) ouvrent des perspectives très neuves sur la dynamique des actes et en particulier des infractions sociales. Le droit se contentait de postuler la responsabilité, puis de la nier quand elle était manifestement absente. Il s’en tenait à des intentions sans mobiles et à des actes sans personnes. Il se trouve maintenant en quelque sorte mis en cause par la criminologie qui, elle, va voir les actes dans la personne. Il est certain qu’en replaçant ainsi le crime dans son contexte psychologique, biologique, sociologique, la criminologie nous montre que les causes d’irresponsabilité qui avaient été définies il y a 150 ans étaient beaucoup trop rares : la minorité, la contrainte (et encore la contrainte externe qui était définie par la force à laquelle le prévenu n’avait pu résister) et la démence. Nous voyons bien que la plupart des crimes se meuvent dans une zone qui n’est ni la claire responsabilité telle qu’elle était définie, lucidité, maîtrise de la volonté, ni non plus ces irresponsabilités, on peut dire grossières, massives que représentent la minorité, la contrainte ou la démence. Et c’est là que va naître justement notre problème. Mais, avant d’apprécier théologiquement la signification de la criminologie, je voudrais tout de même montrer qu’il ne faut ni majorer, ni minorer son apport. La science criminologique, en effet, conclut-elle à la négation de la liberté humaine ? Elle l’a fait dans sa première phase, avec Lombroso et l’école sociologique française (6), en donnant des explications mécanistes du crime, par la constitution physique, par la morphologie du délinquant, comme s’il y avait une sorte d’action directe d’une structure organique sur certains actes. De même, les explications par le milieu, la misère, l’influence de l’organisation ou de la dissociation familiale ont laissé croire aussi que le milieu produisait en quelque sorte le crime, comme une sorte de sécrétion. Mais le déterminisme n’est pas une conclusion de ces sciences, c’est plutôt l’hypothèse de travail. Or, aujourd’hui, il ne reste plus grand chose de l’œuvre de Lombroso et de l’école sociologique française du siècle dernier. Les tares repérées par l’anthropologie lombrosienne, en effet, sont à peine plus fréquentes chez les criminels que chez les autres. On a eu le tort de confondre une réalité statistique, la criminalité, avec un événement chaque fois unique, le crime. Une étude sociologique de la criminalité montre que, dans une société donnée, il y a tant de crimes correspondant à telles structures sociales et, par conséquent, conduit à établir des lois de corrélation qui montrent une certaine stabilité du phénomène criminel (qui apparaît de ce point de vue-là comme une sorte de fonction sociale : une société liquide un certain nombre de désordres fondamentaux en se payant, en quelque sorte, une certaine quantité de crimes). Mais on ne peut pas conclure d’une moyenne dans un groupe à une motivation dans un individu. C’est là la faute méthodologique, fondamentale de la criminologie lombrosienne et sociologique, d’avoir élaboré cet être de raison que serait la tendance au crime comme si elle était présente dans un criminel donné parce qu’elle serait présente dans une société donnée. De même que l’étude de la mortalité n’explique pas la mort, la criminalité n’explique pas le crime. On peut dire que le progrès de la criminologie s’est fait contre cette première criminologie grossière : le crime est une sorte d’œuvre humaine singulière, issue d’une personnalité en relation avec un milieu multiple, et c’est dans cette espèce de relation dialectique entre un milieu et une personnalité que une fois, dans un certain endroit, naît un certain crime.

Le milieu n’agit jamais automatiquement. La relation d’un vivant avec son milieu est extrêmement complexe. On voit, même dans la psychologie animale, qu’un vivant élabore à certains égards son milieu ; au besoin, il le choisit. Il y a une sorte de réciprocité entre l’homme et le milieu. Or, l’école de Louvain, l’école allemande et l’école américaine (7) ont montré qu’il fallait étudier toutes les démarches de la personnalité, de l’individu qui subit, accepte, refuse, voire recherche et adopte un certain milieu. Selon De Greeff (8), un individu traverse dans sa vie des milieux qui ne sont pas inéluctables de la même façon, au même degré. Par exemple, naître dans telle famille est inéluctable, mais l’école est un milieu d’inéluctabilité moindre ; de nombreuses études portant sur 150 à 180 criminels suivis de près à Louvain montrent que pour beaucoup l’école avait été un moment d’hésitation (où le milieu offrait des possibilités) suivi d’une mauvaise rencontre, d’une déception, d’un défaut d’affection et à partir desquels la personnalité vire, se précise et se fixe généralement en choisissant son propre milieu. De jeunes dévoyés ont peu à peu trouvé le milieu de gangsters qui sera à leur image, qui les justifiera. Les processus de justification ne sont pas mécaniques, ce sont des processus de valorisation : il faut trouver l’estime, l’approbation de l’autre, par conséquent des jugements de valeur qui s’ajustent les uns aux autres. Cette recherche est justement une espèce de mécanisme causal analogue à ceux de l’ancienne sociologie criminelle. Il n’est donc pas exclu que le choix intervienne à de multiples carrefours.

De Greeff mentionne aussi les crimes provoqués soit par le besoin de compenser les échecs familiaux, professionnels, etc. (influence de l’École d’Adler (9)), soit par le besoin de désengagement (abandon au crime et au châtiment dans une sorte d’équivalence de suicide), analyse assez proche de certaines interprétations psychanalytiques, en particulier du fameux article de Freud sur le crime : Aus Schuldbewusstsein, c’est à dire Par conscience de culpabilité (10). Le criminel s’enfonce dans la culpabilité pour satisfaire un surmoi particulièrement vampirique et se met dans la situation où il aura enfin un motif à sa culpabilité et, en plus, le châtiment.

Ainsi, la criminologie nous amène à voir des degrés extrêmement nombreux entre l’impuissance à vivre à hauteur d’homme et la volonté expresse de vivre en dessous de soi-même, de s’agréger à un milieu pervers qui consacrera cet abaissement. Cette criminologie fine multiplie les degrés d’irresponsabilité entre l’irresponsabilité pure et la responsabilité pure et elle montre que les choses essentielles se passent dans ce clair-obscur. Elle conduit au même résultat à propos de toutes les situations semi-morbides. Les vrais déments sont rarement criminels. Les crimes naissent beaucoup plus dans cette zone indécise des déséquilibres affectifs, des semi-névroses où se trouvent des hyperémotifs, des anxieux, des impulsifs dont on ne peut pas dire qu’ils sont irresponsables. N’est-il pas frappant que dans les grands troubles affectifs il y a un sens extrêmement vif de la responsabilité et de justification, en particulier le rôle du sentiment d’injustice subie ? La riposte pare à cette injustice. Combien de crimes sont des crimes justifiés, par conséquent placés sur un terrain de responsabilité ? La pathologie criminelle rencontre d’autres fois les sentiments moraux du criminel lui- même lorsqu’il commet un crime en vue du châtiment pour satisfaire cette justice intérieure.

Ainsi, la criminologie élargit certainement la zone d’irresponsabilité. Mais elle ne ruine pas l’hypothèse de la liberté. Cette hypothèse est pour une part celle du criminel lui-même, sauf dans les cas d’extrême déchéance. Je conclurai cette analyse par un mot de De Greeff dans un article qu’il a publié l’an dernier dans la revue internationale Défense sociale : « On peut considérer comme probable que l’avenir jugera durement certaines tendances à supprimer la notion de faute et de repentir ».

Que devons-nous penser de cette extension de l’irresponsabilité de l’homme ? Il est curieux de voir qu’au siècle dernier, la plupart des gens religieux ont protesté. Ils ont résisté comme si on leur retirait leur droit. Tout à fait curieuse la méchanceté des gens religieux qui tiennent absolument à ce que les gens soient coupables, responsables, comme si le chrétien était là pour accuser à tous coups et ne jamais excuser ou disculper.

Je pense que les vrais péchés paraissent rarement devant les tribunaux. La société connaît ce qui menace l’ordre public et, par conséquent c’est cette menace qui fait la gravité des fautes, mais la menace à l’ordre public est loin d’être une mesure de culpabilité vraie. Je soupçonne un petit peu qu’aux yeux de Dieu, les péchés les plus graves apparaissent rarement dans des infractions judiciaires : les défauts d’affection, les injustices profondes, la façon dont on peut briser la vie d’autrui par des silences, des omissions, des habiletés de carrière, c’est probablement beaucoup plus grave pour détruire la vocation d’autrui que certains crimes qui sont probablement des sous-produits du péché des autres. Je chercherais plus volontiers le péché dans ce sens vindicatif de la foule qui demande des têtes, parce qu’au fond, elle purge sa propre culpabilité en la déplaçant sur d’autres. On peut dire en quelque sorte que le criminel est un délégué au péché de tous. Peut-être est-ce là que pourrait servir la notion de criminalité : quand on voit qu’une société se paye une criminalité régulière et constante, c’est un signe d’échec de la société ; elle compense son échec en punissant les coupables qui sont comme les délégués à son propre mal de structure. Je crois que c’est là que le sens ecclésial du « nous autres pauvres pécheurs » doit nous mettre en garde contre cette valeur substitutive du crime à l’égard du péché. Je ne veux pas du tout dire que le criminel ne soit pas lui-même pécheur devant Dieu, mais je dis : je n’en sais rien. Et c’est pourquoi quand je vois la criminologie disculper l’homme, sinon totalement, du moins très largement, je pense que cette disculpation a une signification théologique profonde parce qu’elle est corrélative à la redécouverte de la culpabilité des autres. Il y a une réalité communautaire du péché. C’est notre péché qui s’inscrit en négatif dans la disculpation d’un seul accusé à notre place. Je conclurai donc ce premier point consacré au rapport entre crime et péché en disant que lorsque le droit moderne dissocie le crime du péché, il est très respectueux de la dimension religieuse du péché et en même temps très respectueux du mystère d’iniquité que constitue le péché et qui n’est nullement localisé dans le criminel. Que le législateur ignore ce mystère d’iniquité, je pense que cela fait partie de son culte raisonnable.

Lire la suite :

Le droit de punir (2) : qui punit ?

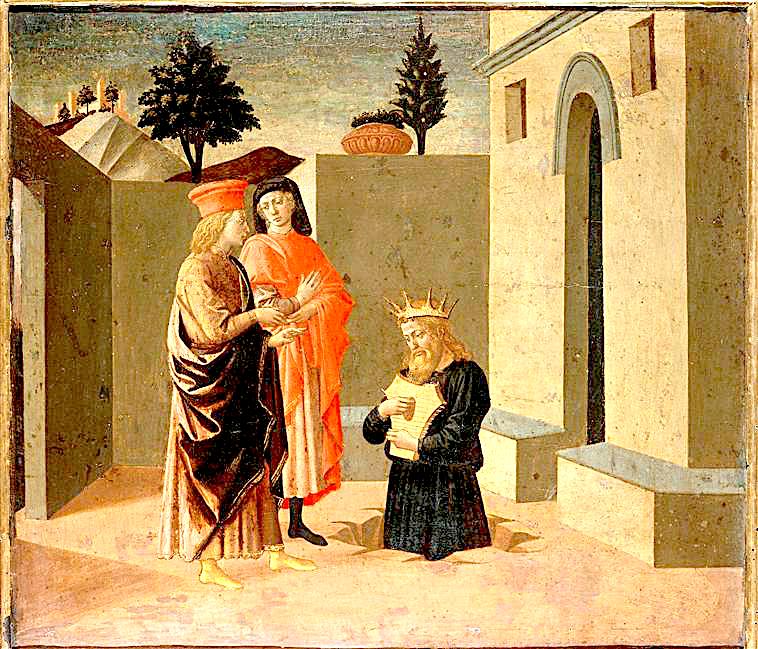

Illustration : Pénitence de David ou David devant Nathan, tableau de Francesco di Stefano dit il Pesellino (1422-1457), Musée de Tessé, Le Mans (Photo RMN-Grand Palais/Agence Bulloz).

(1) Villemétrie est un village près de Senlis (Oise) où la famille Boissonnas et le pasteur André de Robert (bientôt rejoints par Jean Bosc) créent en 1954 un « centre d’accueil, de rencontres et de retraite spirituelle » pour réfléchir aux « exigences de la foi évangélique aux prises avec les conditions de vie et les structures du monde moderne ». Voir le résumé de l’histoire du centre par Claire Gruson en 2015. On peut consulter la plupart des numéros des Cahiers sur le site de Libre Sens, dont le cahier n°6 de mars-avril 1958 Le Droit de punir où figure l’exposé de Paul Ricœur. Ce cahier n°6, rédigé par le Groupe des Juristes est introduit par le texte suivant :

« Des avocats, des magistrats et des membres de l’administration pénitentiaire se sont réunis plusieurs fois à Villemétrie. Conscients de la distance entre la théorie et l’application de notre droit pénal, et de l’étrangeté de notre appareil judiciaire pour qui ne connait pas la longue évolution dont il est le terme actuel, les participants aux travaux du groupe des juristes ont entrepris d’étudier les fondements même du droit de punir.

Cette étude est introduite par Paul Ricœur dans l’important exposé que nous donnons d’abord. La distance et l’étrangeté mentionnés ci-dessus sont illustrées par Jacques Pascal. Le manque de place nous empêche de rendre compte des discussions qui ont suivi l’exposé de P. Ricœur. Elles ont permis de formuler trois questions qui ont été retenues pour un examen ultérieur. On trouvera ces questions à la dernière page du présent cahier. »

Nous reproduirons les 3 questions conclusives à la fin du 3e volet de l’exposé de Paul Ricœur. L’ensemble de l’exposé a été republié par Foi&Vie en 2005 dans le cadre du Cahier d’éthique sociale et politique sur La prison. Nous nous sommes appuyés sur ce texte en le corrigeant là où il différait de l’original et en procédant à quelques modernisations orthographiques.

(2) Le premier code pénal voté en 1791 avait unifié pour la première fois les lois criminelles du royaume en s’inspirant des conceptions (plus utilitaristes qu’humanistes) de Beccaria mais aussi des exemples tout récents de code pénal promulgués par le grand duc Pierre-Léopold de Toscane (1786) et Joseph II d’Autriche (1787). Napoléon charge le juriste Guy-Jean-Baptiste Target de rédiger un deuxième Code pénal qui est publié en 1810 et fait preuve d’une vision beaucoup plus pessimiste, rétablissant la perpétuité et la flétrissure, sans toutefois revenir sur les principales innovations de 1791 : la légalité des peines et l’égalité pénale des citoyens.

(3) Psaume 51, 6.

(4) Voir le chapitre 12 du deuxième livre de Samuel.

(5) La criminogenèse est l’étude des comportements pouvant expliquer les délits et les crimes.

(6) Cesare Lombroso (1835-1909) est un médecin et criminologue italien, célèbre pour avoir publié en 1876 L’uomo delinquente (L’homme criminel) où il tente de catégoriser les différents types de criminels selon des critères physiques et défend le caractère inné de la délinquance. L’opposition à ces idées viendra principalement de France avec le magistrat et penseur Gabriel Tarde (1843-1904), le criminologue Alexandre Lacassagne (1843-1924, qui souligne « l’implication mutuelle » de l’individu et de la société) et les premiers sociologues réunis autour de la revue L’Année Sociologique, fondée en 1896 par Émile Durkheim et qu’on qualifiera ensuite d’école sociologique française.

(7) L’école américaine peut se référer à ce qu’on appelle aujourd’hui l’école de Chicago (ou école écologique) avec des sociologues, des psychologues et des philosophes particulièrement intéressés par l’urbanisme et l’interaction. L’étude de l’agglomération de Chicago, avec ses mutations sociologiques évidentes et rapides, les a conduit à insister sur le rôle de l’environnement et de ses mutations dans les différents phénomènes sociologiques comme la délinquance. Développée à Chicago dans l’entre-deux-guerres, la théorie de la désorganisation sociale explique ainsi le fort taux de délinquance de certains quartiers par des caractéristiques comme l’instabilité des populations qui y habitent. L’école allemande peut se référer à des pénalistes comme Franz von Liszt (1851-1919) qui orienta le droit pénal de la rétribution vers la prévention ou Franz Exner (1881-1947) qui à sa suite distingua les rôles de la peine et des mesures qui l’accompagnent. Pour l’école de Louvain, voir note suivante sur Étienne De Greeff.

(8) Étienne De Greeff (1898-1961) est un psychiatre, criminologue et romancier belge, professeur à l’Université catholique de Louvain (où il participe à l’École de criminologie fondée en 1929 et intervient dans la prison locale) et connu pour son approche principalement préventive et thérapeutique. C’est à Louvain dans les années 1930 et 1940 que la criminologie, sous l’influence de De Greeff, s’émancipe officiellement du droit et devient une discipline transversale ayant tout autant recours à la psychologie, la psychiatrie et la sociologie.

(9) Alfred Adler (1870-1937) est un médecin et psychiatre autrichien d’abord proche de Freud mais qui rompit avec lui en 1911 pour théoriser la psychologie individuelle, rejetant le rôle central de la libido et insistant sur l’importance du sentiment social.

(10) Il s’agit de l’article Einige Charaktertypen aus der psychoanalytischen Arbeit (Quelques types de caractères dégagés par la psychanalyse) dont le 3e chapitre s’intitule Die Verbrecher aus Schuldbewusstsein (Les délinquants par conscience de culpabilité) où Freud parle en 1916 des délits commis par des enfants ou des jeunes gens avec « une conscience de culpabilité avant l’acte et qui n’en dépendait pas mais au contraire l’acte dépendait de la conscience de culpabilité » . On le trouve au chapitre 11 des Kleine Schriften.