La laïcité victorieuse

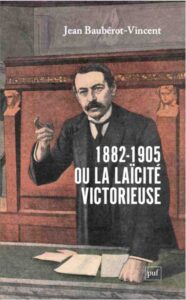

«Si certains livres portaient sur la création de l’école laïque et quelques autres sur la loi de séparation, aucun d’eux ne liait ensemble ces deux événements, ne montrait leur cohérence profonde et, a fortiori, ne les situait dans la perspective des défis que la laïcité affronte aujourd’hui.» C’est justement ce qu’a voulu faire Jean Baubérot-Vincent avec son nouveau livre et montrer ainsi que «le pire n’est pas toujours sûr» et que la laïcité peut être un instrument pour «construire, et non subir, un avenir qui s’affranchisse des impasses du présent».

Texte publié sur le blog de Jean Baubérot-Vincent.

L’été a été vraiment éprouvant, voire déprimant, aussi bien en ce qui concerne la situation nationale qu’internationale. Et la rentrée risque fort de ne pas être meilleure. Il faut tenter de se remonter le moral. Parmi les mille choses possibles, j’ose vous proposer la lecture de mon nouveau livre 1882-1905 ou la laïcité victorieuse (PUF) ! En effet, il tente de montrer comment des obstacles, en apparence rédhibitoires, ont été surmontés et comment les républicains de l’époque ont réussi, malgré leurs divisions et à travers beaucoup de difficultés, à instaurer une laïcité à la fois victorieuse et pacificatrice. En un certain sens, d’ailleurs, elle fut victorieuse parce que pacificatrice car la victoire implique de pouvoir faire la paix. Si connaitre la façon dont la laïcité s’est instaurée victorieusement (et efficacement) ne fournit aucune recette à appliquer mécaniquement aujourd’hui, cela constitue, néanmoins, un instrument pour affronter les défis actuels, pour pouvoir construire, et non subir, un avenir qui s’affranchisse des impasses du présent.

L’été a été vraiment éprouvant, voire déprimant, aussi bien en ce qui concerne la situation nationale qu’internationale. Et la rentrée risque fort de ne pas être meilleure. Il faut tenter de se remonter le moral. Parmi les mille choses possibles, j’ose vous proposer la lecture de mon nouveau livre 1882-1905 ou la laïcité victorieuse (PUF) ! En effet, il tente de montrer comment des obstacles, en apparence rédhibitoires, ont été surmontés et comment les républicains de l’époque ont réussi, malgré leurs divisions et à travers beaucoup de difficultés, à instaurer une laïcité à la fois victorieuse et pacificatrice. En un certain sens, d’ailleurs, elle fut victorieuse parce que pacificatrice car la victoire implique de pouvoir faire la paix. Si connaitre la façon dont la laïcité s’est instaurée victorieusement (et efficacement) ne fournit aucune recette à appliquer mécaniquement aujourd’hui, cela constitue, néanmoins, un instrument pour affronter les défis actuels, pour pouvoir construire, et non subir, un avenir qui s’affranchisse des impasses du présent.

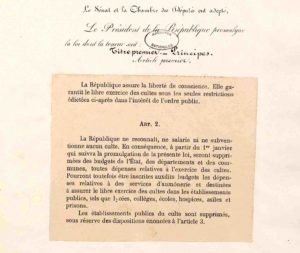

Bien sûr, l’apaisement réalisé n’a nullement signifié un calme plat: le conflit frontal de deux France (la France traditionnelle, «fille aînée de l’Église» catholique, selon la formule consacrée, et la France moderne, issue de la Révolution de 1789) a été ramené aux tensions inhérentes à un régime démocratique, où le dissensus est le corolaire de la liberté. Mais la laïcité est devenue hégémonique à un point tel que le régime de Vichy n’a pas osé supprimer les deux lois qui la fondent (celle de 1882 laïcisant l’école publique; celle de 1905 séparant les Églises de l’État), même s’il a trahi leur esprit. Au sortir de la guerre, en 1946, la Constitution a affirmé que «La République est (…) laïque» et que l’établissement d’un «enseignement laïque» est un «devoir de l’État» (termes réitérés par la Constitution actuelle). Mieux: alors qu’au moment même de l’élaboration de la loi de 1905, des intellectuels des deux bords, dialoguant dans une association intitulée l’Union pour l’action morale (UAM), estimaient qu’il y aurait longtemps des troubles dans les églises et qu’il faudrait les faire garder par la force publique pendant plus de 20 ans, dès 1908 les messes se déroulent tranquillement. Le calme est revenu et la séparation fonctionne, malgré quatre refus successifs des lois françaises par le pape Pie X, cherchant à entrainer la République dans la voie de la «persécution» (= la fermeture des églises). Le pire n’est donc pas toujours sûr: cette leçon de l’Histoire doit nous donner de l’énergie par les temps qui courent !

Depuis bien quarante ans, je laboure (en bon petit-fils de paysan) le champ de l’histoire et du présent de la laïcité. Le moment est venu pour moi de m’atteler à un autre champ d’études et c’est ce que je fais actuellement. J’ai voulu, cependant, clore mon travail par un ouvrage de synthèse destiné à ce que l’on appelle le grand public cultivé, notamment les enseignant·e·s, les militant·e·s associatifs et toutes celles et tous ceux qui se posent des questions sur la laïcité, son passé et son devenir. Je me suis rendu compte que si certains livres portaient sur la création de l’école laïque et quelques autres sur la loi de séparation, aucun d’eux ne liait ensemble ces deux événements (1), ne montrait leur cohérence profonde et, a fortiori, ne les situait dans la perspective des défis que la laïcité affronte aujourd’hui.

À mon sens, cette mise en perspective ne pouvait être faite, notamment parce que ces études minimisaient un aspect essentiel de chacune de ces deux lois: si leur cause était l’affrontement de deux France qui semblaient incapables de vivre ensemble – il faut qu’une France meurt pour que l’autre vive, prétendait le quotidien La Croix lors du centenaire de la Révolution –, leur fabrication s’est effectuée à travers un conflit interne aux républicains. Très schématiquement, pour faire court, deux laïcités se sont opposées, une batailleuse, voulant une laïcité dominatrice (elle se qualifiait elle-même de «laïcité intégrale») et une autre plus conciliatrice, souhaitant une laïcité hégémonique mais non dominatrice, car conciliable avec diverses convictions, à partir du moment où ces dernières ne s’imposaient pas par la force. Certains laïques ont navigué de l’une à l’autre suivant les moments et les problèmes et chaque mouvance regroupait des personnes ayant des opinions pas forcément identiques.

1882: la laïcisation de l’école publique au cas par cas

Deux conflits superposés donc. En mettant la focale sur le seul conflit de deux France, des événements importants se sont trouvés minimisés, ou même passés sous silence par certains historiens. C’est le cas pour la laïcisation de l’école. Un seul exemple: on a abordé la loi de 1882 sans analyser la circulaire d’application qui, pourtant, déclencha un beau tollé, en privilégiant le cas par cas dans l’enlèvement du crucifix des salles de classes. Il ne faut pas «porter le trouble dans les familles ou dans les écoles» affirme ce texte, car la loi laïcisatrice «n’est pas une loi de combat», mais «une de ces grandes lois organiques destinées à vivre avec le pays, à entrer dans ses mœurs». Certains protestent: «Ce qui sera légal à Landerneau deviendra-t-il subversif à Brive ?», mais cela revient à créer «le régime de la légalité facultative» ! C’est, néanmoins, cette méthode, cette stratégie qui s’est révélée «efficace» (terme utilisé dans la circulaire) et a permis à l’école laïque de l’emporter.

Si la mémoire collective, les romans comme ceux de Marcel Pagnol, ont mis en scène l’opposition du curé et de l’instituteur, l’historien Yves Deloye, montre, à partir d’un très minutieux travail d’archives, que la «mobilisation» catholique a touché «un peu moins de 6% des communes» et n’a que «très rarement débouché sur des incidents violents». Rapidement, l’école publique laïque est devenue celle de la grande majorité des élèves; elle est – effectivement – entrée dans les mœurs de la France métropolitaine.

Autre aspect capital souvent oublié (qui a fait que, même si l’école laïque s’est imposée, une querelle scolaire a subsisté): la volonté récurrente de certains d’un monopole de l’enseignement laïque, c’est-à-dire la création d’une «école gratuite, laïque et obligatoire» (et, inversement, bien sûr, la volonté catholique de retrouver une forte influence sur l’école). La formule est souvent utilisée, or elle est fausse: l’enseignement public est laïque, l’instruction est obligatoire. Les arguments invoqués par les deux camps laïques dans ce conflit sur le «monopole» au début du 20e siècle sont très utiles à connaitre pour mieux comprendre les problèmes actuels de la laïcité scolaire.

1905 et «l’Église catholique légale malgré elle»

Ce qui est vrai de la loi de 1882 laïcisant l’école publique s’avère encore plus exact concernant la loi de 1905, séparant les Églises de l’État. Ainsi, à propos de l’article clef – l’article 4 –, un virulent conflit oppose deux mouvances de gauche, pendant plus d’un mois (20 avril-27 mai), faisant craindre un échec final de la loi (2). Pourtant, in fine, l’éthique de responsabilité prévalant sur l’éthique de conviction, l’ensemble de la gauche vote le texte. Mais cette gauche n’est pas au bout de ses peines: un mythe (la «déchristianisation de 1793 recommence»), porté par toute une campagne de désinformation, incite, en effet, les catholiques à la violence et des affrontements se produisent autour des églises (où, inversement, avant la séparation, des messes étaient interrompues par des interpellations du «citoyen-prédicateur»). Comme je l’ai indiqué, ce n’est pas un (comme le prétend une histoire classique) mais quatre refus que le pape oppose à la séparation: il demande non seulement aux catholiques de ne pas se conformer à la loi de 1905, mais également de s’opposer aux solutions dites de «droit commun» concoctées par Briand. La réponse logique est alors la fermeture des églises. Pour l’éviter, il a fallu, et cela ne s’est pas réalisé sans tiraillements internes ni péripéties nombreuses, rendre «l’Eglise catholique légale malgré elle».

Le chroniqueur du Figaro, Julien de Narfon, note le 30 décembre 1906:

«Qu’y a-t-il de plus drôle en soi que l’attitude respective des partis à l’égard de la fermeture éventuelle des églises, d’une part, un gouvernement areligieux que le souci de la paix publique autant que de sa propre sécurité obligent à entasser les circulaires sur les lois à la seule fin de pouvoir presque légalement laisser les églises ouvertes, dans quelque situation que se placent les catholiques vis-à-vis de ces circulaires et de ces lois; d’autre part des gens qui se réclament de la religion et dont toute la politique tend à l’acculer à fermer ces mêmes églises, escomptant par avance à leur profit le mécontentement des populations».

Narfon ajoute:

«Je regrette que ni ma foi religieuse ni mon patriotisme ne me permette d’assister en spectateur, intéressé uniquement à l’originalisé du spectacle, au drame qui se déroule sous nos yeux, et dont j’appréhende trop, hélas, comme catholique et comme Français, le dénouement, pour jouir pleinement de la force comique qu’en dégagent certaines scènes».

Propos très significatifs !

1882, 1905 face aux défis du 21e siècle

Le «drame qui se déroule sous nos yeux» dont le «dénouement» va être tragique: celles et ceux qui prétendent que la laïcité de 1905, trouvant face à elle le catholicisme, n’avait pas à affronter «des problèmes de la gravité de ceux d’aujourd’hui» se montrent naïfs et feraient bien de prendre connaissance de telles déclarations. Le contexte est, bien sûr, très différent (dans ma dernière partie, j’analyse sept dissemblances entre 1882-1905 et aujourd’hui). Il n’empêche: le piège dans lequel Pie X, et les catholiques intransigeants qui l’influençaient, voulait faire tomber la République de 1905 n’est pas sans analogie avec le piège que l’islamisme radical tend aujourd’hui à la République (en arriver à une laïcité discriminante face à l’islam, pour attirer des musulmans, notamment des jeunes, dans leur orbite). La Troisième République a su l’éviter; je montre que, malgré les apparences, données actuellement par une laïcité dominante médiatique et politique (qui reprend bien des arguments des laïques intégralistes, vaincus en 1882 et en 1905-1908), la partie est loin d’être perdue pour autant.

La laïcité a été victorieuse grâce à des «accommodements» (le terme n’était pas péjoratif et le discours de Briand le plus louangé, significativement oublié aujourd’hui, a porté sur le refus de «victoires excessives» qui engendrent «des rancœurs et des haines»). Cependant, la nature, l’ampleur de ces accommodements ne présentait aucun caractère d’évidence. En effet, ils étaient consentis au profit de la pratique religieuse et ne comportaient guère d’équivalent pour les personnes sans religion. L’égalité dans la liberté de conscience allait-elle, alors, être réellement respectée ? Ne s’agissait-il pas de concessions à des adversaires de la laïcité qui les mettraient à profit pour lui nuire ? Ce genre de question s’est posé sous la Troisième République, tout comme elles se posent aujourd’hui. Mais le succès de la laïcité est advenu par le fait que le dissensus n’a pas entrainé une rupture entre républicains, que la plupart d’entre eux ont compris qu’un jusque-boutisme serait contre-productif en favorisant ceux qu’il fallait isoler (= rendre non-attractifs) pour pouvoir être victorieux.

De même aujourd’hui, le plus insupportable est la prétention orthodoxe de réduire la laïcité à la conception que l’on en a. Le débat entre laïques est légitime et nécessaire, maintenant comme autrefois. Personne ne possède toute la vérité. C’est pourquoi j’ai tenté d’exposer les différentes pièces du dossier, sans cacher leur ambivalence. Ferry, Buisson, Briand, Jaurès, Clemenceau … (3): toutes ces figures ont eu leur part d’ombre et aucun d’eux n’a été un saint laïque. Chacun d’entre eux, pourtant, a apporté une pierre à l’édifice en prenant une relative distance avec les idées dominantes de l’époque. J’ai recherché à rendre compte de la véracité historique et à clarifier les enjeux actuels, pour décanter le débat et non pour le clore.

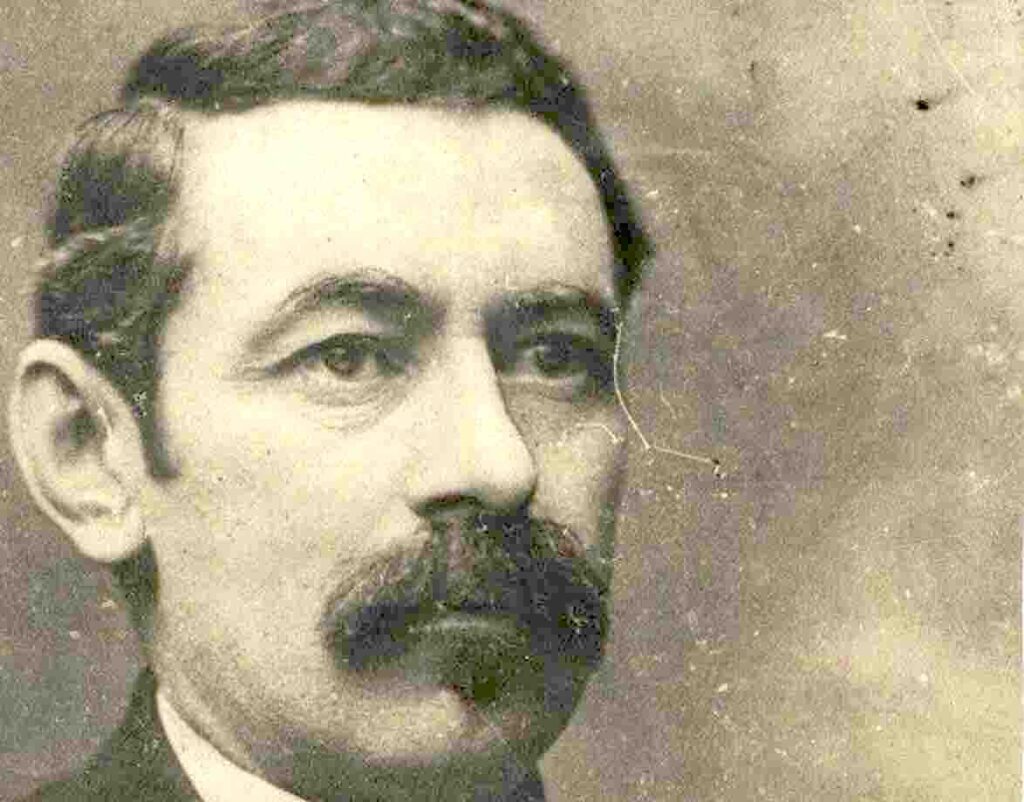

Illustration: portrait d’Aristide Briand vers 1906.

(1) Ainsi que sur la morale laïque de la Troisième République, à laquelle je consacre un chapitre car, malgré ses failles, elle constitua une réelle instruction à une citoyenneté libre. Je publie d’ailleurs, en excursus, un étonnant (mais significatif et savoureux) devoir d’une écolière sur le sujet suivant: «Expliquez à un vieux paysan de vos voisins comment se fait une loi».

(2) Chez certains auteurs, ce conflit est l’objet d’un déni. D’autres le minimisent fortement (réduisant le camp vaincu à quelques socialistes-révolutionnaires ou racontant l’histoire uniquement du point de vue des vainqueurs). À mon humble avis, aucun d’eux ne lui restitue son ampleur et ce n’est pas un hasard.

(3) Tous des hommes: j’aborde le problème de la laïcité face aux femmes, hier et aujourd’hui.