Les paradoxes politiques de la laïcité: 2. La déconstruction selon Bayle

Après avoir ainsi (voir le premier volet de cet article) brossé à grands traits la situation de la laïcité, je voudrais repartir d’un grand pas en arrière, pour comprendre d’où nous venons, et notamment nous Français, et nous Protestants. Il m’a semblé que Pierre Bayle était un bon rétroviseur de ce passé, dans la mesure où il propose une œuvre où s’opère déjà le nécessaire travail de déconstruction des promesses de ce passé (1).

Deuxième volet de l’article ‘De Bayle à Ricœur, les paradoxes politiques de la laïcité’, dans le dossier Protestantisme et laïcité: une histoire à reprendre du numéro 2020/4 de Foi&Vie. Voir les premier et troisième volets sur notre site.

Bayle, religion et politique

Il est peu d’auteurs aussi disputés que Pierre Bayle (1647-1706), et qui ait soulevé, jusque tout récemment, autant de querelles d’interprétation. Ce qui m’intéresse ici, c’est le philosophe politique, témoin d’un moment charnière de la pensée politique moderne. Antony McKenna y voit une «déconstruction philosophique des fondements de la souveraineté politique» (2). Or on va voir que le politique, à son époque (et peut-être à toute époque), ne saurait faire l’économie d’une réflexion sur la religion, et plus généralement sur le nœud du théologico-politique.

La lecture de son œuvre est captivante : il suffit d’ouvrir à n’importe quelle page l’un des gros volumes de son Dictionnaire historique et critique (1697), pour s’en convaincre. Le projet, digne des écuries d’Augias, est de faire seulement un Dictionnaire des erreurs des autres dictionnaires ! C’est ainsi que Bayle se fait l’avocat de tous les malmenés de l’histoire, des moindres penseurs calomniés, des petites sectes persécutées seulement pour avoir des idées farfelues. La mise en scène du corps de l’article (parfois deux lignes seulement) en tête de ces grandes pages très serrées, les minuscules notes marginales recoupant les références, et surtout les longues remarques écrites menues sur deux colonnes, autorisant des digressions railleuses et insouciantes, ont quelque chose de talmudique, voire de burlesque.

Frédéric II, le roi de Prusse, avait lu très jeune le Dictionnaire de Bayle, et dans une lettre à Voltaire, il écrivait: on dit que «le peuple a besoin du frein de la religion pour être contenu; je vous assure que ce n’est pas mon sentiment ; au contraire l’expérience me range entièrement dans l’opinion de Bayle. Une société ne saurait subsister sans lois, mais bien sans religion».

Bayle semble cependant à l’écart des grandes voies de la philosophie. Son tort est de venir après les uns, et avant les autres. Voltaire a repris l’idée d’un Dictionnaire philosophique, tout autant truffé de réflexions personnelles mais plus court, car il reprochait à Bayle ses longueurs. Et dans son Candide, après le tremblement de terre de Lisbonne, il a repris les idées de Bayle contre le «meilleur des mondes possibles» de Leibniz et contre toute théodicée – contre toute justification de Dieu comme à la fois tout bon et tout puissant. Mais, peut-être malgré lui, la gloire de Voltaire a occulté celle de son devancier, pourtant immense en son temps. Frédéric II, le roi de Prusse, avait lu très jeune le Dictionnaire de Bayle, et dans une lettre à Voltaire, il écrivait: on dit que «le peuple a besoin du frein de la religion pour être contenu ; je vous assure que ce n’est pas mon sentiment ; au contraire l’expérience me range entièrement dans l’opinion de Bayle. Une société ne saurait subsister sans lois, mais bien sans religion».

On peut repérer notre premier conflit d’interprétations, un conflit fondateur, sur ce point: Bayle écrit-il cela par athéisme, méfiance à l’égard de la religion, et de toutes les religions, sous quelque forme que ce soit? Ou bien parce qu’il refuse que la religion soit mêlée à la légitimation de l’ordre public – ou de la révolte contre celui-ci? Les deux lectures sont très plausibles, mais précisément elles sont convergentes et comme on va le voir elles nous conduisent diversement à des conclusions identiques. Nous allons exposer les deux versants de cette pensée.

Le contexte calviniste français du 17e siècle

Mais pour la comprendre, il faut d’abord en expliciter un peu le contexte. Bayle est fidèle au loyalisme de Calvin à l’égard de ce qu’il appelle les magistrats, et cela peut paraître archaïque, mais s’explique par l’époque: jusqu’alors, la monarchie n’avait jamais été absolue, et elle restait encadrée par une aristocratie puissante, comme on le voit dans les correspondances de Calvin avec Jeanne d’Albret, Édouard VI d’Angleterre, et tant d’autres. Mais après les Guerres de religion qui ont ravagé le pays et blessé tant de mémoires, la dissociation de la sphère politique et de la sphère religieuse, déjà exposée par Machiavel et Calvin, s’impose peu à peu à la minorité protestante, ainsi que la nécessité d’un pouvoir souverain au dessus des partis religieux, d’où un loyalisme qui ne cesse de se renforcer au long du siècle, et une sorte de soumission quasi-volontaire à l’ordre du royaume, dont Richelieu puis Mazarin sont les figures emblématiques. Au grand problème des guerres de religion il fallait une grande réponse, et un peu partout ce sera l’absolutisme royal.

Calvin observait déjà, «que cela ne s’est pas fait sans la providence de Dieu que diverses régions fussent gouvernées par diverses manières de polices»: en effet, les lois «judiciales» «varient selon la condition et circonstance du temps, du lieu et de la nation» et «nous avons à suivre la coutume et les lois du pays où nous vivons, et une certaine règle de modestie».

Henri IV avait cependant tenté une véritable refondation de la monarchie française sur un modèle opposé à celui du cujus regio ejus religio (imposé par les princes allemands protestants à l’encontre d’une conception impériale et catholique où les souverains étaient soumis au pape), en cherchant une troisième voie en dehors de la présupposition jusque là commune que l’unité religieuse est le ciment de l’unité politique. Le roi de Navarre postulait au contraire qu’un État peut tolérer plusieurs religions. Bayle partage cette idée, de fait peu à peu battue en brèche par les doctrines absolutistes, que l’idéal serait un roi capable de protéger une minorité d’une autre religion, ou bien un peuple qui supporterait un roi d’une autre confession que celle de la majorité.

Nous n’oublierons pas ce premier repère. La conversion de Henri IV puis l’Édit de Nantes n’étaient pas interprétés seulement comme des compromis et des concessions pour établir la paix: ils manifestaient une dissociation des registres qui pouvait et d’ailleurs devait être pensée non seulement politiquement mais aussi théologiquement, comme plusieurs théologiens de cette époque s’y sont employés. Bayle est encore, dans la seconde moitié du 17e siècle, le penseur tardif de cette dissociation et limitation mutuelle dont il juge les promesses encore inaccomplies, et il ne cesse de chercher à dissocier l’adhésion religieuse, qui est libre et en conscience, et l’allégeance civile au souverain, qui reconnaît la légitime contrainte.

Remarquons au passage l’affirmation incidente selon laquelle les régimes préférables peuvent varier selon les pays. Calvin observait déjà, «que cela ne s’est pas fait sans la providence de Dieu que diverses régions fussent gouvernées par diverses manières de polices» (3): en effet, les lois «judiciales» (4) «varient selon la condition et circonstance du temps, du lieu et de la nation» et «nous avons à suivre la coutume et les lois du pays où nous vivons, et une certaine règle de modestie» (5). Tout à fait semblablement, Bayle est monarchiste en France et républicain aux Provinces-Unies. Nous reviendrons sur cette position paradoxale qui indique non pas du tout son opportunisme mais l’originalité de sa pensée. Bayle a dû s’exiler pour s’être reconverti au protestantisme, mais il n’a quitté la France qu’à contrecœur, même s’il a su à Rotterdam se faire de solides amitiés néerlandaises – et justement parmi les républicains pluralistes.

Les droits radicaux de la conscience

Sur le premier versant de la pensée de Bayle, et notamment dans le Commentaire philosophique (1686) (6) écrit sous le coup de la Révocation de l’Édit de Nantes, Bayle propose une réflexion politique sur les avantages de la tolérance entendue comme un régime capable de soutenir une pluralité de confessions. On l’a vu, il ne croit pas nécessairement bon pour la France ce qu’il apprécie au Pays-Bas: mais en l’occurrence, loin de la capitale, la France méridionale avait vécu quelques décennies de cohabitation tranquille sous le régime de l’Édit de Nantes. «Comme c’est une chose plus à souhaiter qu’à espérer [attendre], comme la diversité d’opinions semble être un apanage inséparable de l’homme, (…) il faut réduire ce mal au plus petit désordre qu’il sera possible; et c’est sans doute de se tolérer les uns les autres». Dans le De una Religione, que Bayle qualifie de «traité absurde», Juste Lipse démontrait qu’il ne faut souffrir qu’une religion dans un État. À l’inverse, Bayle voit dans l’Édit de Nantes une valorisation du pluralisme religieux qui est le contraire d’une faiblesse politique: «Si chacun avait la tolérance que je soutiens, il y aurait la même concorde dans un État divisé en dix religions que dans une ville où les diverses espèces d’artisans s’entre-supportent mutuellement». Il suffit de considérer l’Empire Ottoman. La tolérance n’est pas seulement un moindre mal car elle instaure une honnête émulation aux bonnes mœurs et à la science, et ce serait la cause d’une infinité de biens. Le pluralisme religieux «est la chose du monde la plus propre à ramener le siècle d’or, et à faire un concert et une harmonie de plusieurs voix et instruments de différents tons et notes, aussi agréable pour le moins que l’uniformité d’une seule voix» (7).

Or cette idée, buttoir d’une pensée de la résistance, est le prolongement inattendu de la doctrine de prédestination: la conscience est ce qui, en l’homme, ne dépend pas de l’homme (encore moins des clergés ni des magistrats), mais de Dieu seul. Ce n’est pas l’œuvre du sujet, ni son mérite, il n’y peut rien. La prédestination brise tout déterminisme, et laisse en chacun une réserve sur laquelle personne ne peut mettre la main.

Pour établir cela, Bayle montre que le roi ne peut contraindre ses sujets en matière religieuse. Il ne s’agit même pas de réduire la conviction religieuse au for intérieur, de telle sorte que rien n’en apparaisse en dehors de la sphère privée: c’est justement cela que voulait Louis XIV. Bayle écrit:

«Il y a d’honnêtes gens, ennemis de la persécution à ce qu’ils croient, et grands partisans des immunités de la conscience, qui disent que les souverains ne peuvent pas à la vérité châtier ceux d’entre leurs sujets qui ont une telle foi, mais qu’ils peuvent sous certaines peines leur défendre d’en faire profession publique» (8).

Bayle demande non seulement la liberté de penser, mais celle de son expression publique. Kant insistera: il n’y a pas de liberté de pensée sans liberté de communiquer sa pensée. La persécution consiste tout autant à écraser toute possibilité d’expression de ce que l’on pense, qu’à imposer une expression qui ne correspond pas à ce qu’on pense.

Mais la conscience chez Bayle n’a pas grand chose à voir avec la conscience individuelle du sujet émancipé, choisissant librement parmi des options sur un marché des opinions. Les droits de la conscience errante ne sont pas la liberté d’opinion, et la conscience chez Bayle ne doit pas être confondue avec l’illusion de croire que, parce que je suis conscient de quelque chose, j’en suis le maître et la cause (voir l’article ‘Hélène’ du Dictionnaire). Or cette idée, buttoir d’une pensée de la résistance, est le prolongement inattendu de la doctrine de prédestination : la conscience est ce qui, en l’homme, ne dépend pas de l’homme (encore moins des clergés ni des magistrats), mais de Dieu seul. Ce n’est pas l’œuvre du sujet, ni son mérite, il n’y peut rien. La prédestination brise tout déterminisme, et laisse en chacun une réserve sur laquelle personne ne peut mettre la main.

On pourrait dire que la sincérité, dont Bayle parle très souvent, est ce qui s’en rapproche le plus, et on a vu que Calvin demandait aux fidèles restés en France de vivre comme ils pensent, et de ne pas cacher leur foi par peur de déplaire. Mais la sincérité est un argument qui peut devenir dangereux, et aucune sincérité ne saurait justifier un acte criminel. Bayle montre alors que la sincérité de l’intention doit se marquer au respect de la sincérité d’autrui, dans une sorte de mutation réflexive qui fait passer la maxime par le point de vue d’autrui.

«On voit clairement par là que l’on ne pourrait blâmer ni l’insolence qui serait permise aux dragons, ni les emprisonnements, ni les amendes, ni les enlèvements d’enfants, ni aucune autre violence, parce qu’au lieu de discuter ces faits, et de les examiner à quelque règle commune de morale, il faudrait traiter du fond des controverses, examiner qui a tort ou qui a raison dans sa profession de foi. Cette affaire est de longue haleine, comme chacun sait ; on n’en voit jamais la fin: de sorte que comme en attendant le jugement définitif du procès, on ne pourrait rien prononcer sur les violences» (9).

Cette démarche demande un décentrement par l’imagination, ce qui amène Bayle à proposer une fiction critique:

«Je voudrais qu’un homme qui veut connaître distinctement la lumière naturelle par rapport à la morale, s’élevât au-dessus de son intérêt personnel, et de la coutume de son pays, et se demandât en général: une telle chose est-elle juste, et s’il s’agissait de l’introduire dans un pays où elle ne serait pas en usage, et où il serait libre de la prendre, ou de ne la prendre pas, verrait-on, en l’examinant froidement, qu’elle est assez juste pour mériter d’être adoptée?» (10)

L’obligation de la paix publique

Le second versant de sa pensée ne se comprend que dans le cadre de l’évolution du contexte néerlandais. Lorsque Louis XIV révoque l’Édit de Nantes (1685) et annule le traité de Nimègue (1687), les Pays-Bas basculent entièrement du côté orangiste, avec la prohibition des marchandises françaises, le réarmement de l’alliance avec les États protestants allemands, et les préparations de l’invasion de l’Angleterre. Et quand Guillaume III d’Orange en 1688 parvient sur le trône d’Angleterre en renversant Jacques II, une grande partie du Refuge huguenot se range dans le camp orangiste. Or Bayle veut montrer qu’il est dangereux pour les protestants français de passer pour des républicains séditieux, ou pire des partisans de Guillaume d’Orange, ayant complètement coupé les ponts avec leur patrie pour passer du côté de ses ennemis: il les exhorte au contraire à ne pas trahir leur pays et garder le loyalisme qu’ils ont prôné jusque là. Il rappelle que le roi catholique d’Angleterre Jacques II, qui vient d’être déchu, n’avait pas forcé les protestants anglais à se convertir. Les protestants doivent être loyaux envers leur souverain, indépendamment de sa religion. Cette attitude aurait prouvé que l’Édit de Nantes en France aussi était viable.

L’attaque alors se fait rude et provocante à l’égard des protestants, qui sont appelés à prendre au sérieux leur propre dangerosité théologico-politique, différente sans doute de celle que l’on peut reprocher à l’Église romaine. Leur théologie justifie aisément la sédition, alors que l’Évangile établit clairement que lorsqu’on est persécuté pour sa foi on doit partir ailleurs, s’exiler, mais non se révolter.

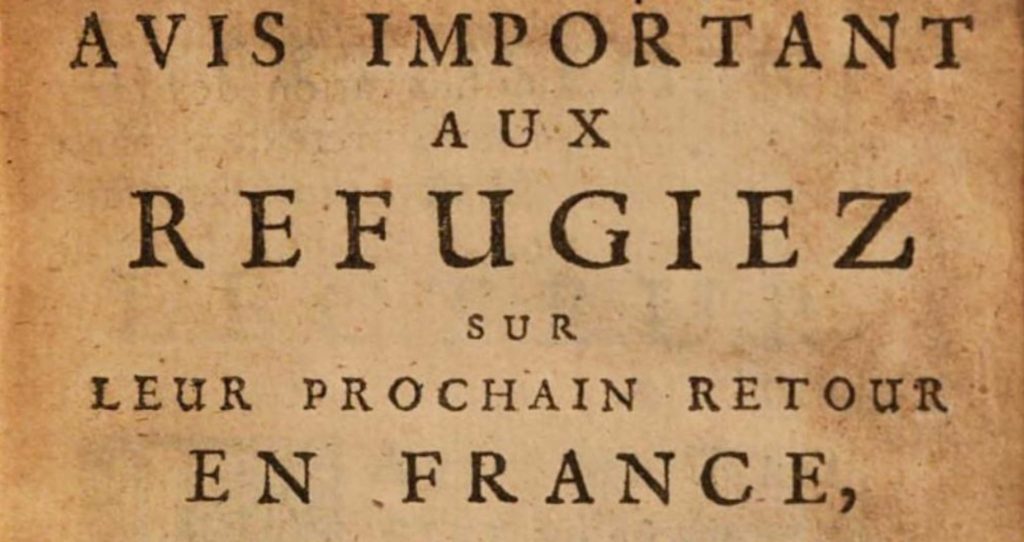

Pour faire passer ce message, il prend un biais opposé à celui qu’il avait pris pour le Commentaire philosophique : en effet, le problème n’est plus ici celui de la coercition religieuse que l’État exerce sur la conscience de ses sujets, mais celui de la sédition pour des raisons religieuses, quand les sujets s’estiment détachés de l’obligation d’obéir à leur souverain. L’Avis important aux Réfugiés sur leur prochain retour en France, publié aux Pays-Bas en 1690, est supposé l’ouvrage d’un catholique français modéré, avocat au Parlement de Paris, et présenté par un ‘Avertissement au lecteur’ comme un ouvrage nocif auquel il faudra bien répondre. L’auteur de l’’Avertissement’, protestant français réfugié, compte bien s’y employer! L’ouvrage recommande d’emblée aux «réfugiés», avant de prétendre rentrer en France, de se mettre en quarantaine, afin de se purifier «de deux maladies très dangereuses et tout à fait odieuses ; l’une est l’esprit de satire; l’autre un certain esprit républicain qui ne va pas à moins qu’à introduire l’anarchie dans le monde, le plus grand fléau de la société civile».

L’attaque alors se fait rude et provocante à l’égard des protestants, qui sont appelés à prendre au sérieux leur propre dangerosité théologico-politique, différente sans doute de celle que l’on peut reprocher à l’Église romaine. Leur théologie justifie aisément la sédition, alors que l’Évangile établit clairement que lorsqu’on est persécuté pour sa foi on doit partir ailleurs, s’exiler, mais non se révolter. Les protestants seraient bien inspirés de marquer soigneusement la différence entre l’organisation ecclésiologique protestante (qui est plutôt démocratique) et l’organisation politique à laquelle ils prêtent allégeance dans le pays où ils se trouvent, de manière à ne pas transposer le principe ecclésiologique protestant dans le domaine de la société civile et politique.

Bayle approfondit ici une vision du politique sans la religion, dégagé de l’emprise religieuse, qui s’avère moins facile qu’on ne le croit. Il constate l’impossibilité d’une politique chrétienne, et d’une certaine manière la faillite politique du christianisme. Faillite du modèle papiste, qui veut placer le politique sous l’autorité de l’Église romaine, et l’imposer à tous comme à des enfants (modèle théologico-politique vertical). Faillite aussi du modèle protestant, qui légitimera toujours la dissidence et la rupture du pacte, de l’alliance (modèle théologico-politique horizontal). Et au-delà de la faillite de ces formes historiques de la chrétienté, faillite du christianisme le plus idéal:

«Les vrais chrétiens, ce me semble, se considéreraient sur la terre comme des voyageurs et des pèlerins qui tendent au ciel, leur véritable patrie (…). Une nation toute composée de pareils gens serait bientôt subjuguée si un ennemi terrible entreprenait de la conquérir (…). Les chrétiens dont je parle seraient peu propres au combat : ils auraient été élevés à la patience des injures, à la douceur, à la débonnaireté, à la mortification des sens et à la méditation des choses célestes. On les enverrait comme des brebis au milieu des loups si on les faisait aller aux frontières de l’État pour repousser de vieux corps d’infanterie ou pour charger de vieux régiments de cuirassiers» (11).

Comment nouer les deux discours?

On mesure le profond décalage d’orientation des deux discours, mais il ne faudrait cependant pas sous-estimer la cohérence profonde qui demeure entre le Commentaire Philosophique et L’avis aux Réfugiés. C’est une cohérence pragmatique plus que théorique: en gros Bayle reproche aux protestants français réfugiés de faire exactement ce qu’ils avaient naguère reproché à leurs ennemis catholiques en France.

Mais alors, qu’est-ce qui est le pire du pire, la question la plus radicale: les désordres séditieux et la guerre civile, ou bien la persécution religieuse au nom du monopole de l’interprétation légitime? Comment dans cette oscillation tragique trouver un modus vivendi? L’article ‘Hobbes’ du Dictionnaire historique et critique prolonge l’Avis aux Réfugiés, qui se place tout entier au service du loyalisme contre l’anarchie prophétique et millénariste. L’article ‘Milton’ prolonge le Commentaire Philosophique, où Bayle prône la liberté et une tolérance pluraliste. La philosophie politique de l’Avis aux Réfugiés est quasi-absolutiste, et son anthropologie est pessimiste: l’homme n’est pas d’abord porté par un désir d’association, un désir d’amitié et de conversation, un désir de sortir de la solitude, comme chez Milton, mais conduit par la crainte et la peur à choisir entre le mal et le pire, et à préférer tout ce qui peut assurer l’ordre:

«Pour moi, je ne saurais me persuader que les sociétés se soient formées parce que les hommes ont prévu en consultant les idées de la raison qu’une vie solitaire ne ferait honneur ni à leur espèce ni à leur créateur, ni à l’univers en général. Le plaisir présent et l’espérance prochaine de vivre en sûreté, ou bien la force ont produit les premières Républiques» (Suite de la Critique générale).

Voici donc notre drame ramené à une sorte de carré tragique, avec une double médaille, et un double revers. Si l’on veut la liberté, on aura la sédition. Si l’on veut l’ordre, on aura la tyrannie. Tout remède peut être un poison.

La sécurité est ici le premier des biens humains. Mais, en écho probable de Milton, Bayle écrit aussi qu’il vaut mieux l’exil dans une pauvre cabane avec celle que l’on aime plutôt que d’être seul au paradis (article ‘Eve’, remarque M). La philosophie politique du Commentaire Philosophique insiste beaucoup plus sur cette pierre de touche qu’est la liberté religieuse, les droits de la conscience errante, le droit de partir et d’aller recommencer sa vie ailleurs.

Pour composer les deux points de vue, il faut les relativiser, les contextualiser. Dans la Remarque C de l’article ‘Hobbes’, Bayle écrit:

«Si vous voyez d’une part les grandes maximes de la Liberté, et ces beaux exemples du courage avec lequel on l’a maintenue ou recouvrée; vous voyez de l’autre les factions, les séditions, les bizarreries tumultueuses, qui ont troublé et enfin ruiné ce nombre infini de petits États, qui se montrèrent si ennemis de la tyrannie dans l’ancienne Grèce. Ne semble-t-il pas que ce tableau soit une leçon bien capable de désabuser ceux qui s’effarouchent de la seule idée de Monarchie? Hobbes le croyait, puisqu’il publia dans cette vue la version d’un historien d’Athènes. Tournez la médaille, et vous trouverez que ce tableau sera propre à donner une instruction bien différente de celle-là, et à fortifier l’horreur pour la Monarchie: car d’où vient, demandera-t-on, que les Grecs et les Romains ont mieux aimé être exposés à ces confusions que de vivre sous un Monarque? Cela ne vient-il pas de la dure condition où les tyrans les avaient réduits? Et ne faut-il pas qu’un mal soit bien rude, bien insupportable, bien déplorable, lors qu’on veut s’en délivrer à un si haut prix?».

«Ceux qui ont assez d’esprit pour inventer le plus sûr moyen de faire beaucoup de mal, n’ont pas assez de hardiesse pour l’exécution, et ceux qui ont la hardiesse pour l’exécution et la cruauté nécessaire, n’ont pas assez de conduite, ni assez d’esprit pour parvenir à leurs fins»

Voici donc notre drame ramené à une sorte de carré tragique, avec une double médaille, et un double revers. Si l’on veut la liberté, on aura la sédition. Si l’on veut l’ordre, on aura la tyrannie. Tout remède peut être un poison. Élisabeth Labrousse rapporte ce passage des Nouvelles de la République des Lettres:

«Si vous soumettez les ordres du prince à l’examen des sujets, vous jetez l’État dans le péril continuel des guerres civiles. Si vous donnez au Prince une puissance sans borne, vous jetez le peuple dans la malheureuse nécessité de ne pouvoir jamais sauver ses biens ni sa vie sans se rendre criminels» (12).

Et dans ses Additions aux Pensées diverses, il balance:

«Il y a des politiques qui disent que l’amitié porta les hommes au commencement à former des républiques, d’autres disent que ce fut la crainte. Peut-être fut-ce en partie la crainte, et en partie l’inclination pour les douceurs du commerce [conversation] qui les unit en un corps» (174 a).

Bref il n’y a pas de bon régime politique dans l’absolu. Les choses ne cessent de se relativiser les unes les autres, et contre les maximes de Hobbes qui suppose tous les hommes méchants, Bayle observe que «la plupart des hommes ne sont que médiocrement méchants».

«Il serait aisé de vous montrer par le détail que chaque chose a son contrepoids dans le monde, et que la seule constitution des gouvernements et la contrariété des passions des particuliers sont pour l’ordinaire ce qui élude les difficultés. (…) Ceux qui ont assez d’esprit pour inventer le plus sûr moyen de faire beaucoup de mal, n’ont pas assez de hardiesse pour l’exécution, et ceux qui ont la hardiesse pour l’exécution et la cruauté nécessaire, n’ont pas assez de conduite, ni assez d’esprit pour parvenir à leurs fins» (13).

On pourrait même dire que Bayle propose en fait une désabsolutisation de tous les régimes politiques:

«Peu m’importe pour le présent que ce Tribunal suprême consiste ou dans la volonté d’un seul homme, ou dans le concours d’un certain nombre de suffrages (…) de sorte que la différence des Monarchies et des Républiques ne consiste pas en ce qu’il est plus permis de désobéir à la Puissance souveraine dans les Républiques que dans les Monarchies; mais en ce que dans les Monarchies cette puissance est attachée à une seule personne, au lieu que dans les Républiques elle demande un certain concours de suffrages» (14).

La postérité philosophique et politique de Bayle

Elle est elle-même parfois paradoxale. Rousseau, au chapitre VIII de la quatrième partie du Contrat Social, ‘De la religion civile’, qui sert de conclusion à l’ensemble du livre, s’abrite sous le projet de Hobbes de «réunir les deux têtes de l’aigle». Il écrit:

«Je crois qu’en développant sous ce point de vue les faits historiques, on réfuterait aisément les sentiments opposés de Bayle et de Warburton, dont l’un prétend que nulle religion n’est utile en politique, et dont l’autre soutient au contraire que le christianisme en est le plus ferme appui. On prouverait au premier que jamais État ne fut fondé que la religion ne lui servît de base, et au second, que la religion chrétienne est au fond plus nuisible qu’utile à la forte constitution de l’État».

On voit ici que Rousseau rejoint, par un autre chemin, l’idée de Voltaire que la religion est nécessaire au politique. Leur différence, c’est que cette nécessité n’est plus entendue ici comme le besoin d’un ordre moral et social, un appareil idéologique en quelque sorte auquel les intellectuels libertins ne croient pas, ou seulement de manière très vague, mais qui est bon pour le peuple. C’est plutôt le besoin d’une fondation sacrée, d’un sacré politique, car comme l’aurait ici rappelé Régis Debray, il n’y a pas de rationalité politique sans un fondement irrationnel. On comprend mieux comment Rousseau a pu contribuer aux équivoques fécondes ou périlleuses de la laïcité française.

Mais on peut dire qu’on trouve à ce sujet déjà chez Bayle deux lignes qui tirent dans des directions différentes. Il y a la ligne quasi-monarchique (quasi car on a vu que l’important était le caractère vertical et indivisible de la souveraineté), qui s’est prolongée dans un certain jacobinisme républicain et le principe de laïcité. Il y a la ligne quasi-républicaine (quasi car il s’agit de cette forme assez élitiste du pouvoir bourgeois dans les Provinces-Unies), qui trouve son prolongement dans le pluralisme démocratique et la tolérance issue de la sécularisation. Ces deux lignes se croisent et se corrigent mutuellement. Ainsi les paradoxes de la philosophie politique de Bayle nous accompagnent-ils encore.

Lire la suite avec le troisième et dernier volet: ‘Les paradoxes politiques de la laïcité: 3.Recommencer avec Ricœur’.

Illustration: page de titre de l’Avis aux réfugiés (1690).

(1) Je reprendrai ici largement appui sur mon petit ouvrage Pierre Bayle, Les paradoxes politiques, Michalon, 2017.

(2) Pierre Bayle et le politique, sous la direction de Xavier Daverat et Antony McKenna, Honoré Champion, 2014, p.15.

(3) C’est à dire diverses manières de régimes, de formes de gouvernement.

(4) Qui régissent la vie civile, par opposition aux lois cérémoniales, qui régissent la vie ecclésiastique.

(5) Jean Calvin, Institution de la religion chrétienne, 1541, chapitre XVI, Du gouvernement civil.

(6) Pierre Bayle, ‘Commentaire Philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ, Contrains-les d’entrer’, pp.355 à 540 des Œuvres Diverses, tome 2 (La Haye-Trévoux, seconde édition 1737). Les références à des pages données sans davantage de précision renvoient à cette édition, et la lettre désigne la colonne, a ou b. On donnera autant que possible les références dans l’édition contemporaine de Jean-Michel Gros intitulée De la tolérance, Presses Pocket, 1992. Le Commentaire Philosophique sera dorénavant cité par ses initiales CP. Les autres œuvres seront données dans la même éditions des Œuvres Diverses (OD).

(7) Pierre Bayle, CP, II, 6, édition Gros, p.257.

(8) Pierre Bayle, CP, I, 6,, 383b, édition Gros pp.142-143.

(9) Pierre Bayle, CP, I,10, édition Gros, p.173.

(10) Pierre Bayle, CP, I,1, édition Gros pp.89-90.

(11) Continuation des pensées diverses, §124.

(12) Elisabeth Labrousse, Pierre Bayle, Hétérodoxie et rigorisme, M.Nihoff, 1964, p.306.

(13) Continuation des Pensées diverses § 130.

(14) Pierre Bayle, ‘Avis aux réfugiés’, OD, p.595.