Ehpad: «Le secteur entier est en souffrance»

«On voit aussi des directeurs d’Ehpad complètement abattus parce qu’ils passent leur temps à gérer des pénuries et à répondre à des appels à projet pour obtenir des financements. Dès qu’ils veulent faire quelque chose qui sort des clous, comme accueillir des gens de l’extérieur pour des animations, c’est impossible car cela n’entre pas dans la grille financière décidée tous les cinq ans. Tout est compliqué et très verrouillé, aucune innovation n’est possible.»

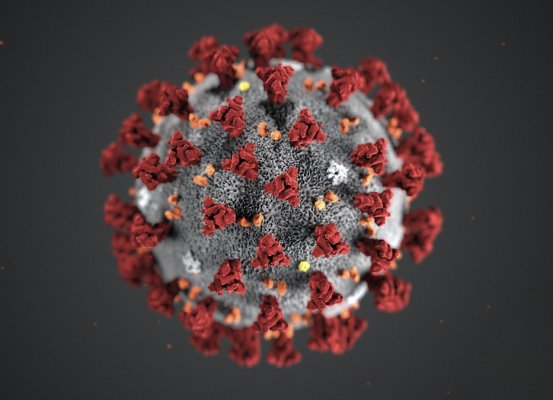

Créés en 1997 pour prendre en charge la montée de la dépendance chez les personnes âgées, les Ehpad sont aujourd’hui doublement un «double système». D’abord parce que ce qui concerne les soins est financé par la Sécurité sociale et que ce qui concerne l’aide à la dépendance l’est par l’APA et donc les départements. Ensuite parce que le modèle auparavant dominant du non-lucratif (qu’il soit privé ou public) est en difficulté face au modèle privé lucratif. Pour Laura Nirello et Ilona Delouette (spécialistes du financement de ce secteur interrogées par Rachel Knaebel), la pandémie de Covid-19 a à la fois «affaibli les établissements au niveau financier» (et devrait donc favoriser le privé lucratif «qui a plus de trésorerie») et «rendu encore plus visibles la sous-dotation et les problèmes du positionnement entre sanitaire et social». Sous-dotation car «les financements ont stagné alors que les personnes accueillies sont de plus en plus dépendantes. Le discours est le même dans le lucratif, le non-lucratif et le public. Le personnel est souvent en sous-effectif, les salariés n’ont plus de temps pour tout ce qui n’est pas mesuré par la grille Aggir, comme parler avec la famille ou proposer des activités. On l’a bien vu avec le Covid, dès qu’il y a une crise, ça explose dans les Ehpad, parce que le personnel est déjà en tension permanente. Que ce soit au niveau des infirmières, des aides-soignantes, des agents de service, elles et ils subissent toutes et tous la même pression». Une pression due en partie au fait que si les prix peuvent être très différents entre le secteur lucratif et le secteur non-lucratif, les règles sont les mêmes et qu’elles favorisent de fait «la concentration, donc le secteur lucratif». La convergence tarifaire en cours va aussi dans ce sens puisque «c’est comme pour l’hôpital: c’est bien gentil de vouloir financer tout le monde de la même manière, mais le public accueilli est différent selon les établissements. Dans le non-lucratif et le public, les résidents n’ont pas forcément les taux de dépendance les plus élevés, mais il peut s’agir de personnes qui souffrent d’isolement ou de problèmes psychologiques. Cela demande un temps de prise en charge qui n’est pas du tout valorisé».

(28 septembre 2020)