Les fondements d’un contrat social actualisé

«Exprimer les notions bibliques en langage non-religieux»: pour les chrétiens, ce souhait de Bonhoeffer peut passer par l’«alliance avec toute l’humanité, une alliance élémentaire, commune, d’un monde commun». celle conclue par l’intermédiaire de Noé après le déluge et qui est plus large qui l’alliance abrahamique qui nous lie aux deux autres monothéismes. Dans cette réflexion sur les rapports entre les religions et le reste du monde (et ceux qui le gouvernent), Gérard Siegwalt plaide pour une «distinction réciproquement critique» et une laïcité «communielle et participative», c’est-à-dire «un contrat républicain des religions» au nom du «bien commun» à tous dont il est question dans l’histoire de Noé.

Titre complet: Dans la société démocratique-sécularisée et pluri-religieuse, les fondements d’un contrat social actualisé et pourquoi la foi chrétienne y pousse. Publié dans Foi&Vie 2023/5.

1. L’élémentaire humain comme base du vivre-ensemble

En quête d’un langage commun

Chaque culture et chaque religion ont leur langage propre. La question est celle du langage commun, et cela au nom de notre humanité commune, ce qui veut dire aussi de notre monde commun. Concrètement : le croyant chrétien peut-il communiquer en même temps avec les chrétiens et les non-chrétiens ? Et peut-il se sentir pour ainsi dire autorisé à faire cela, autorisé donc, en tant que chrétien, à parler dans un langage apparemment autre que celui de sa tradition de foi, à parler donc dans un langage non-religieux, dans le langage de l’élémentaire de notre humanité ?

L’exemple de Dietrich Bonhoeffer

Dans ses Lettres de captivité (publiées sous le titre Résistance et soumission), Bonhoeffer parle, dès 1943/44, de la nécessité d’exprimer les notions bibliques en langage non-religieux, ce qui veut dire en langage autre que le langage biblique et puis, dans la continuité de la Bible, le langage de la tradition théologique. Mais pour toujours interpellante que soit, pour la foi, l’exigence entrevue par Bonhoeffer, elle reste à mi-chemin, parlant de la nécessité d’interpréter le témoignage biblique et chrétien pour le rendre accessible à une humanité sécularisée, largement ignorante de l’héritage chrétien, largement indifférente vis à vis de lui. Interprétation (et donc herméneutique): tous les chrétiens sont conscients d’avoir non seulement à traduire nos Écritures fondatrices pour les rendre si je puis dire en français courant mais encore à les faire résonner dans notre contexte culturel tellement autre; c’est cela qu’interpréter veut dire. Mais si le pré-donné des Écritures (la Bible) est essentiel pour le chrétien, est-il la captivité dont il est prisonnier, au point de vivre dans un communautarisme de l’entre-soi et d’être coupé du reste de l’humanité ?

Une humanité avant la tradition de foi particulière

C’est l’humanité œcuménique (de toute la terre habitée). Pour nous, la Bible commence généralement soit avec Genèse 12 (l’élection d’Abraham suivie de ce que nous appelons l’histoire spéciale du salut), soit avec Genèse 1 (la création du monde), soit avec les deux. Mais entre les deux, il y a Noé, le père (historique, ou pré-historique) selon le narratif biblique, de toute l’humanité (Adam étant le père archétypique, Adam et Eve le couple et les parents archétypiques). Avant l’alliance particulière de Dieu avec Abraham telle qu’elle est scellée avec Moïse, il y a l’alliance de Dieu avec Noé, l’alliance noachique : alliance avec toute l’humanité, une alliance élémentaire, commune, d’un monde commun. Le chrétien, s’il est ouvert à la totalité du message biblique, est un bipède: il a deux pieds, un dans chacune des alliances (l’alliance abrahamique-mosaïque et l’alliance noachique) ; il est totalement dans l’une et totalement dans l’autre: totalement dans l’alliance noachique au nom même de l’alliance abrahamique-mosaïque, parce que celle-ci n’abolit pas mais présuppose (pas seulement au sens chronologique mais fondamentalement) l’alliance noachique, tout comme à l’inverse l’alliance noachique, qui a trait à l’élémentaire de l’humanité, conduit, sans qu’elle soit abolie, au-delà d’elle-même.

L’universalité – et l’altérité – de l’élémentaire

Où conduit l’alliance noachique ? Elle conduit aux peuples (au pluriel) issus de Noé et ainsi non seulement à Abraham et aux traditions de foi issues de lui (il y en a trois : le judaïsme, le christianisme et l’islam, les trois monothéismes qui se réclament tous trois d’Abraham) mais aussi – c’est impliqué dans le narratif biblique – aux autres cultures et religions. Le thème de l’altérité, de la différence, de la diversité est, en ce sens élémentaire, constitutif de chaque religion et de chaque culture ; il est constitutif de la tradition de foi biblique. La foi chrétienne a certes sa vocation spécifique, unique. Le relativisme est la négation, le reniement, de cette vocation, laquelle est celle d’une différenciation ; elle implique donc la conscience non seulement de Dieu comme Autre mais de traditions de foi et de cultures autres, de semblables autres : altérité déjà du semblable, de l’homme par rapport à la femme, etc. Autant le relativisme de la condition humaine et en matière de foi est une négation de la vérité humaine et de la vérité religieuse, autant, à l’inverse, l’absolutisme l’est, qui absolutise le soi, le particulier, le singulier, qui donc le coupe, le sépare (dans le sens d’un séparatisme) de ce qui n’est pas lui, comme lui. La pierre de touche de notre vérité humaine et de la vérité de notre théologie, c’est l’élémentaire de l’humanité tel qu’évoqué de manière signifiante dans le narratif biblique situé entre la création universelle et l’élection particulière : l’alliance du Dieu créateur et rédempteur avec Noé. Nous pouvons ainsi dire: la pierre de touche de l’humanité tout comme de la foi – de toute foi religieuse –, c’est son réalisme. L’humanité tout comme la foi religieuse sont ancrées dans l’élémentaire de l’humanité; c’est cet élémentaire qui est leur commune assise. Le vivre-ensemble a cette assise-là.

Il y a un droit théologique à partir de l’expérience humaine élémentaire, commune à toute l’humanité au cœur même de la diversité irréductible de celle-ci. À la différence de la démarche bonhoefferienne, qui reste une démarche de haut en bas – elle part de la révélation telle qu’attestée dans les saintes Écritures réunies dans la Bible juive et chrétienne –, la démarche élémentaire va de bas en haut: non déductive, non à partir d’un texte pré-donné, elle est inductive, à partir d’un vécu et d’une expérience d’humanité. On ne saurait légitimement opposer les deux démarches: elles sont, pour le chrétien, fondamentalement complémentaires, à vrai dire réciproquement critiques.

La portée éthique du langage commun

Il est essentiel d’avoir un repère qui nous mette debout, nous permette de discerner un chemin constructeur de vie et qui donne orientation. Et cela personnellement et en commun. Un repère non dicté par quelque idéologie, ou ce qui est perçu comme tel, quelque théorie – en surplomb – sur ce monde et sur l’humanité, et sur le salut que cette théorie a trouvé pour mettre fin ou dépasser les maux du monde présent. Mais un repère donné dans le réel élémentaire lui-même, car le réel est notre maître commun à penser, exigeant et fiable, et là est le sens commun de l’humanité commune dont les différentes cultures et religions sont, chacune à sa manière, à la fois des témoins et – les religions – en même temps des éclairages allant encore au delà de cet élémentaire commun, au delà comme source d’inspiration, de transformation et d’orientation.

2. Le réel comme notre commun maître à penser

Le réel des superstructures et le réel élémentaire commun

Le réel est ce qui nous arrive. Mais ce qui nous arrive se situe à des niveaux différents. Il y a le réel des religions dans le sens du fait religieux et donc la pluralité des religions, avec leurs vérités qui sont constructrices d’humanité et leurs perversions; celui des philosophies ou systèmes de pensée qui doivent également être éprouvés à l’aune de leur constructivité ou de leur destructivité d’humanité ; celui encore des idéologies tentées soit par le totalitarisme et l’exclusivisme discriminatoire d’un côté, soit par le relativisme et l’inclusivisme libertaire de l’autre côté et donc compromettant, dans l’un et l’autre cas, la responsabilité de la liberté humaine et l’intégrité du réel pris dans sa globalité (pensons simplement à notre civilisation dominante, au productivisme et au consumérisme). Le réel ainsi nommé est, en tout état de cause et malgré les différences entre ses composantes, un réel second : les religions, les philosophies, les idéologies sont des superstructures et en ce sens non-premières. Ce qui est premier, c’est le réel élémentaire ; c’est lui le réel commun. Il est à proprement parler, et dans un sens premier, normatif. Autrement dit: il est leur référence essentielle, laquelle juge de leur adéquation ou non-adéquation.

L’heure de vérité

Le réel qui nous arrive aujourd’hui, ce sont

– la puissance déchaînée de la nature s’attestant à l’échelon planétaire dans la catastrophe écologique (avec tout ce qu’elle implique) et la catastrophe climatique comme sa conséquence;

– les ressentiments, la convoitise, la haine et la violence et partant, les rapports de force engendrés par les injustices entre peuples et à l’intérieur des peuples par suite de la disparité, du fait de la perte de la solidarité entre les nantis (matériellement et intellectuellement) et les moins ou autrement ou non-nantis;

– l’absence de sens de l’existence du fait de l’oubli d’une transcendance aimantant le désir profond de l’être humain, et donc de l’oubli de Dieu;

– la perdition personnelle de tant d’humains suite non seulement aux causes inhérentes depuis toujours à la condition humaine – le tragique du malheur, la finitude, la mortalité, la tentabilité et la réalité de la faute – mais aux addictions (drogues) de toutes sortes les privant de leur libre responsabilité et les rendant esclaves de leurs idoles.

Ce sont là les effets non de quelque fatalité obscure ou, ce qui revient au même, les marques du cours mystérieux de l’histoire, mais les fruits de notre civilisation dominante, donc imputables à notre humanité elle-même. Nous vivons comme civilisation l’heure de vérité, celle de la vérité – ou de la crise, donc du jugement au sens du discernement de la vérité ou de l’absence de vérité – de notre humanité dans son devenir historique présent.

Rappel de l’élémentaire

À l’heure de vérité, une tentation est d’être obsédé, obnubilé par ce qui sombre, alors que, heure d’un discernement en train de s’effectuer dans les faits objectifs s’offrant à notre réflexion, elle est appel à ouvrir les yeux sur ce qui pointe le nez dans et à travers ce qui sombre. Nommer donc – et ainsi discerner de notre côté – le discernement en cours, car que s’y produit-il sinon que l’élémentaire émerge hors de toutes les superstructures pour se rappeler à nous comme leur référence et en ce sens leur norme ? À n’en pas douter : l’heure de vérité marque une fin, la fin d’un monde. Mais elle signifie aussi un commencement, celui d’un monde qui va pouvoir – et devoir –- se construire à partir, à travers, cette fin. Ne pas nous détourner du prix – douloureux – à payer que représente la fin, mais pas davantage de la promesse et de l’exigence – motivantes – du commencement à porter sur les fonts baptismaux. Les traditions de foi qui sont notre mémoire d’humanité parlent – la Bible juive et chrétienne – des « signes des temps », le Coran dans le même sens des «ayat», à travers lesquels Dieu avertit, signifiant une errance à laisser derrière soi et donnant une direction, une orientation, à embrasser pour la suivre pas à pas. Dieu, disent ces Écritures, ne parle pas seulement à travers celles-ci mais il parle aussi à travers le réel. Le réel à travers lequel Dieu parle aujourd’hui, comme toujours, à toute l’humanité, c’est par delà celui des superstructures apparaissant vacillantes ou en besoin de confirmation, le réel élémentaire, celui que notre civilisation dominante a largement oublié en même temps que Dieu lui-même.

Appel à la pensée

Avec ses progrès scientifiques et technologiques prodigieux, la caractéristique de notre civilisation dominante est sa déficience au plan de la pensée. Nous savons et pouvons toujours plus, mais ce plein se situe dans le vide de la non-pensée et donc dans l’absence d’un sens autre que de remplir ce vide. Qu’est-ce que la pensée ? Elle est la reprise, par la réflexion et par le discernement – qui fait la part des choses –, de nos savoirs et de nos pouvoirs, avec la double question:

– D’un côté, comment s’inscrivent-ils, vu leur caractère chaque fois hautement particulier, spécialisé, dans le tout du réel ? Car la pensée est la faculté et ainsi l’obligation de référer la ou les parties au tout, et donc l’attention aux relations entre la ou les parties et le tout. Les catastrophes issues de notre civilisation dominante sont toutes dues à l’oubli de cette réflexion et de ce discernement quant à l’intégration (l’intégrabilité, et donc la portée) des découvertes scientifiques et des inventions technologiques dans le tout du réel. Pour plagier Rabelais: «Raison (scientifique et technologique) sans pensée n’est que ruine de l’humanité et du vivant».

– De l’autre côté, et partant, quelle est leur part de constructivité dans le tout du vivant et de l’humanité et celle de leur destructivité, et comment évaluer ces parts respectives ? Cette question ne doit pas mettre en cause la liberté de la recherche scientifique et de l’expérimentation technologique ; elle est celle de leur responsabilité.

L’instance de responsabilité

Il y a la responsabilité personnelle et la responsabilité collective, chacune en ses lieu et place et l’une stimulant l’autre. Le lieu de la responsabilité commune est celui des communautés concernées (scientifique et technologique, mais aussi des communautés d’usagers et de leurs instances de réflexion et de discernement) et puis celui du politique. À chaque stade de son devenir, l’humanité est partie prenante de son destin. À nouveau, son destin se décide quant à sa prise en compte, ou non, du réel élémentaire comme sa référence première et donc fondamentale.

3. Au nom du bien commun pour un contrat républicain des religions

La tentation théocratique des religions monothéistes

Limitation, ici, à ces dernières et donc au judaïsme, au christianisme et à l’islam. La théocratie, c’est la perversion du monothéisme compris comme un pouvoir. On n’est plus alors dans le registre de la confession de foi, mais dans celui de l’idéologie et du rapport de force. Cette tentation est celle de chacune des trois religions monothéistes. Pensons à l’islam politique dominateur dans plusieurs pays et présent comme islamisme jusque dans notre pays, sans que l’islam puisse être confondu avec cette perversion; au judaïsme religieux-politique dans l’État d’Israël où cette perversion est entretenue par sa confrontation continue avec le terrorisme islamiste; au christianisme historique, de l’Inquisition médiévale jusqu’à aujourd’hui, dans la mouvance dite conservatrice du christianisme.

Pourquoi le monothéisme ne saurait, en vérité, être un exclusivisme

S’exprimant dans le Shema Israel (Deutéronome 6,4: «Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, Seigneur un»), le monothéisme est une confession de foi et non une arme idéologique ou politique. Sa signification est double:

1. Le monothéisme est la stigmatisation de l’idolâtrie, des idoles donc, en raison de leur caractère destructeur d’humanité et de création (nous en avons l’exemplification dans les catastrophes civilisationnelles actuelles).

2. Le monothéisme est l’unification du réel et de l’humanité, dans toute leur diversité irréductible et ainsi incompressible, en Dieu. Il implique un holisme, non d’uniformisation mais de différenciation, de respect de la diversité constitutive du réel et de l’humanité, un respect fondé dans la référence de ceux-ci à leur fondement et leur finalité essentiels en Dieu.

Le monothéisme biblique est dès son origine un monothéisme récapitulatif. Sa christianisation s’exprime dans cette affirmation d’Éphésiens 1,10 disant que le projet créateur-rédempteur de Dieu est «de récapituler (de donner une tête à) toutes choses en Christ». La récapitulation qui est certes critique, différencie entre Dieu et les idoles, et ce monothéisme est exclusif de ces derniers ; mais il est en même temps inclusif, restituant la vérité de ce dont les idoles sont la perversion. Et plaçant toutes choses dans la lumière de Dieu, il les mène de ce fait à leur accomplissement.

L’universalité du monothéisme de Noé et la particularité du monothéisme d’Abraham

Le monothéisme récapitulatif est la marque de l’alliance abrahamique telle que, à travers Moïse et toute l’histoire du salut attestée dans l’Ancien Testament, elle trouve pour le christianisme son accomplissement dans le Nouveau Testament. L’alliance abrahamique-mosaïque, qui est particulière et qui comme telle a une promesse d’universalité («une bénédiction pour toutes les nations») se situe par rapport à l’alliance universelle de Dieu avec Noé, l’alliance noachique, laquelle concerne tous les peuples dans leur diversité reconnue et fonde de ce fait la diversité, la différence, l’altérité comme étant constitutive de chaque culture et de chaque religion, et, partant, comme constitutive de la tradition de foi biblique (cf. l’article sur l’élémentaire humain comme base du vivre-ensemble (1)). L’universalité de l’alliance noachique renvoie l’alliance abrahamique-mosaïque et ainsi le christianisme à sa particularité originelle: ils sont de l’ordre d’une élection, disons d’une vocation, laquelle n’est pas de domination mais d’incarnation : la foi chrétienne – et donc l’Église chrétienne – a vocation à incarner dans l’humanité œcuménique à jamais irréductible au christianisme, et pour elle, le monothéisme récapitulatif qui caractérise ce dernier. L’universalité affirmée du christianisme implique sa particularité pleinement assumée et n’a de promesse qu’ainsi; elle est de l’ordre du surcroît, du rayonnement, du débordement, autrement dit de la grâce.

La réciprocité critique des religions entre elles-mêmes

En raison de l’altérité constitutive du réel et de l’humanité, toute polarisation d’un pôle contre l’autre (le pôle universalité contre le pôle particularité, et inversement) est un fourvoiement, un déni de réalité (celle-ci est polaire, a deux pôles), non seulement une erreur de la raison mais une faute du cœur et de l’esprit ; elle fonde le rapport de force et induit la violence: l’histoire du meurtre d’Abel par son frère Caïn en est l’expression archétypique. «Suis-je le gardien de mon frère ?», rétorque, pour se justifier mais en fait en se condamnant, Caïn à l’interpellation de Dieu (Genèse 4,9). Le récit oppose à l’idée de la polarisation et donc de l’absolutisation d’un pôle contre l’autre celle de la réciprocité discernante ou critique des deux pôles: en même temps que de soi-même, l’un est responsable aussi de l’autre, sans lequel il n’est pas. Pour ce qui est de la pluralité des cultures et des religions mais aussi déjà des conditions d’être et de vie, cela conduit à cette thèse:

Nous sommes les gardiens, les gardiens (respectueux et fraternels, et à ce titre également critiques au nom même du respect et de la fraternité) les uns des autres, entre cultures et religions différentes – les gardiens d’une compréhension de la vie, de l’être humain, de la raison, de Dieu, qui construit l’humanité, toute l’humanité (et la création), et donc qui ne la (les) détruit pas.

La référence au bien commun, constitutive de la vérité des religions

Les religions (pour les chrétiens le christianisme) ne sont pas là pour elles-mêmes mais, dans la particularité assumée de chacune et dans leur pluralité assumée par chacune, pour le bien commun de l’humanité et de la création. Elles sont ainsi référées

– chacune à son fondement propre et donc à l’expérience spirituelle de base qui la porte, ce qui en fait une tradition spirituelle, théologique et pratique de foi;

– les unes aux autres, dans la conscience de la pluralité de fait des traditions de foi, ce qui fonde l’obligation de l’ouverture critique réciproque et ainsi du dialogue inter-religieux;

– à l’humanité à la fois commune et diverse, qui a sa norme dans le réel élémentaire commun (qui est divers) et ainsi dans le discernement personnel et collectif du bien commun.

Au nom du bien commun, pour un contrat républicain des religions

Une société faite de traditions culturelles et religieuses différentes suppose un contrat social qui unit ces différences autour d’une définition du bien commun. Le contrat social à la base de la démocratie française porte sur les valeurs républicaines de la laïcité, de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. La réalité nouvelle, qui est désormais un fait politique incontournable, de la pluralité des cultures et des religions appelle de la part de celles-ci leur engagement exprimé sur les valeurs républicaines définissant le bien commun. Un tel contrat républicain des cultures et des religions est une nécessité – et une urgence – pour la cohésion de la nation, et à ce titre dans l’intérêt majeur de toutes les parties prenantes.

4. Au nom du bien commun pour une laïcité communielle et participative

Séparation des religions et de l’État ou distinction ?

La loi de 1905 est celle de la séparation des Églises et de l’État, nous disons aujourd’hui: des religions et de l’État. L’idée de séparation entre temporel et spirituel est centrale, donc celle de la neutralité religieuse de l’État. La laïcité est comprise dans un sens séparatiste. Nous sommes tous conscients du grand progrès de cette loi, qui a mis fin au rapport de force entre les deux entités de l’État en tant qu’organe du temporel et des religions en tant qu’organes du spirituel/religieux. Dans d’autres pays du monde, on a trouvé d’autres formes pour définir les rapports entre les deux instances, mais toutes présupposent la distinction entre elles. Et là où cette distinction n’est pas clairement faite, là où il y a un certain amalgame et donc une certaine confusion entre le temporel et le spirituel comme dans les pays dits chrétiens conservateurs ou alors dans les pays régis par l’islam politique (sans parler d’autres dictatures idéologiques, de type communiste, néo-communiste ou post-communiste), nous voyons bien que la démocratie même est en question et nous comprenons que cette distinction est au cœur même de celle-ci en tant que telle.

Le séparatisme du laïcisme

Ce n’est pas la laïcité qui est en cause mais sa compréhension séparatiste. La séparation qui veut surmonter le rapport de force, ne contribue-t-elle pas à l’entretenir ? La laïcité séparatiste, c’est le laïcisme, un purisme – un moralisme, une idéologie – de la laïcité. De la neutralité religieuse de l’État, on tend à passer à la défiance vis à vis du religieux. Il y a certes de quoi, dès lors que l’ancien et en fait permanent démon du pouvoir (la théocratie !) se rappelle comme tentateur au cœur de la religion, voire est considéré comme la forme normale – saine – de la religion et non pas comme sa pathologie: l’État alors est à juste titre en devoir de stigmatiser selon la loi républicaine les perversions religieuses et de recadrer ceux et celles qui en sont ou en deviennent les acteurs ou les victimes.

Mais la laïcité séparatiste, la neutralité religieuse de l’État, lorsqu’elle va jusqu’au confinement du religieux au domaine privé, jusqu’à la tabouisation du religieux et du spirituel – jusqu’à son épuration – dans la sphère publique, jusqu’à l’aphasie culturelle du religieux dans les écoles, jusqu’à la culture – systémique – de l’inculture religieuse, cette laïcité séparatiste ne porte-t-elle pas en elle, par suite du refoulement du religieux, du spirituel, le ferment de la revanche certes pathologique du religieux ainsi bafoué et, partant, du sectarisme, du séparatisme, du communautarisme, dérives que pourtant elle veut combattre ?

La juste – et nécessaire – distinction entre le temporel (État) et le spirituel (les religions)

De son côté, pour dépasser la tentation de la théocratie qui lui est inhérente, le monothéisme ne peut se comprendre autrement que de manière dialectique, autrement dit relationnelle. La compréhension dialectique du monothéisme est celle qui distingue entre le spirituel et le temporel. Jésus fait expressément cette distinction: «Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu» (Marc 12,17), étant entendu que si on parle bien du pouvoir de l’État, le spirituel n’est pas de l’ordre de la contrainte ou du pouvoir coercitif mais de celui de l’autorité: «Pas de contrainte en religion», dit, dans la ligne de Jésus et de toute la Bible lue à sa lumière, le Coran.

Saint Augustin a élaboré la doctrine des deux règnes (règne temporel/règne spirituel) qui a connu une longue histoire controversée, également à l’époque de Luther et de Calvin, et que l’on peut réinterpréter en parlant de la relation réciproquement critique entre les deux dimensions, temporelle et spirituelle. Le spirituel, autrement dit la foi, veut s’incarner dans le temporel, mais à l’instar de Jésus cela signifie : dans nos personnes et dans la communauté de ceux et celles dont la réalité est fondée dans leur relation à Dieu. Le temporel est bien en eux et à travers eux le lieu d’incarnation du spirituel, que celui-ci féconde, renouvelle et ouvre au delà de lui-même. À l’inverse, le temporel n’est pas sans référence spirituelle : pensons à notre trilogie républicaine et aux valeurs auxquelles elle renvoie. Autant cette référence spirituelle temporelle (ou telle autre) peut se pervertir dans un sens destructeur d’humanité et de création, autant le fondement spirituel de la foi se pervertit en faisant de la foi un pouvoir. «La vérité de la religion a besoin de la critique», dit un vieil adage, dont nous comprenons ici la justesse. Et vice versa, l’État, plus généralement la société humaine dans sa sécularité, a besoin de la critique pour sa vérité (qui est relationnelle et ainsi dialectique de son côté).

Le caractère essentiellement relationnel du bien commun, de l’État et des religions

Dès lors que les religions sont référées au bien commun (ce qui ressortit de leur vérité même), leur compatibilité avec la distinction entre elles et l’État n’apparaît pas seulement comme une nécessité contingente mais comme une obligation de foi. Le bien commun est essentiellement réfractaire au séparatisme, qui est un exclusivisme; la même chose vaut pour le monothéisme pris selon sa vérité, ainsi que de la société démocratique – sécularisée et pluri-religieuse – prise selon sa vérité. Le contrat républicain entendu comme engagement républicain des religions, avant d’être une nécessité pour la cohésion de la société et donc une exigence légitime de l’État, est pour les religions elles-mêmes une exigence théologique.

Au nom du bien commun, pour une laïcité communielle et participative

Il est bien entendu que la transmission de la foi n’incombe pas à l’État ni donc à l’école publique ; elle incombe aux seules familles religieuses concernées. Mais ce qui incombe à l’école publique, c’est la culture religieuse et donc inter-religieuse, par conséquent la connaissance du fait religieux dans sa diversité, afin de contribuer à la circulation de la parole entre les différentes composantes de la population du pays et de rappeler à chaque tradition de foi concernée la nécessité incontournable – et libératrice de toute perversion théocratique – d’avoir à répondre, à rendre compte, d’elle-même devant l’instance du temporel dans laquelle elle s’inscrit.

Face aux dérives potentielles et réelles, de l’État et des religions, les unes favorisant les autres, n’est-il pas urgent, salutaire, nécessaire, d’interpréter la loi de séparation dans le sens de la distinction réciproquement critique entre l’État et les religions et donc d’entendre la distinction entre le temporel et le spirituel dans un sens non séparatiste mais dialectique, dans le sens d’une laïcité certes différenciante au sens de réciproquement critique et, en ce sens, de – vigilamment – communielle et participative, ou communautaire et collaboratrice ?

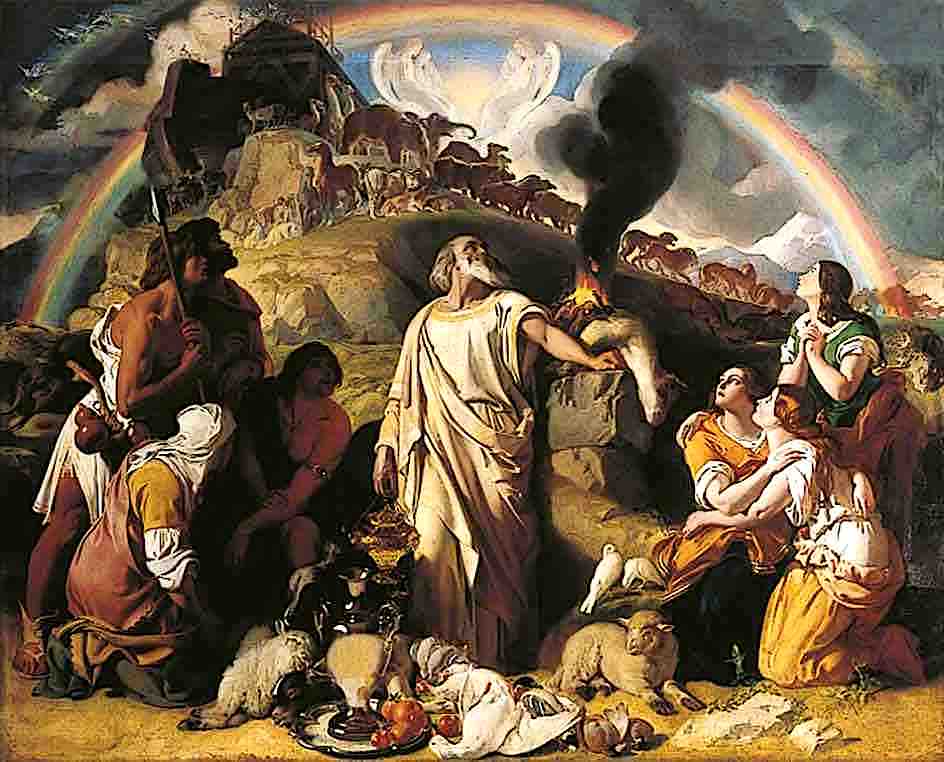

Illustration: Sacrifice de Noé (Daniel Maclise, Londres, 1847-1853, Leeds Art Gallery).

(1) Gérard Siegwalt, Y a-t-il un «élémentaire humain» et qu’est-il ?, Revue d’histoire et de philosophie religieuses 82/2 (2002), pp.169-186.