Où va la famille ?

Politique («L’idée essentielle pendant des millénaires n’a pas été l’égalité» mais «la famille n’a eu de cesse d’essayer de reconquérir cette évidence inégale») ou biologique («La famille libre ? Bien sûr que non» mais «nos sociétés ont fait un effort pour sortir de cette fatalité»), la famille est surtout pour France Quéré un mystère, avec l’idée chez Jésus (qui n’utilise «les mots de parenté» qu’à «mauvais escient») que «ce nœud brûlant, ce foyer incandescent qu’est l’amour ne peut pas sans scandale rester intérieur à lui-même et qu’il faut qu’il se déborde».

Texte d’une conférence donnée aux soirées théologiques du Luxembourg et publié dans le numéro d’hommage à France Quéré (Foi&Vie 1995/3).

Où va la famille ? Elle va sûrement quelque part et il ne faut pas dire qu’elle va mal. En ce qui me concerne, l’étudiant depuis plusieurs années, je me suis rapidement aperçue que les raisons de se réjouir de son évolution l’emportaient largement sur les raisons d’en désespérer. Les préjudices que subit la famille contemporaine ont une grande différence avec les malheurs qui l’assaillaient naguère. Autrefois les maux dont souffrait la famille étaient involontaires, ils étaient assénés par une nature sans indulgence. Les souffrances qui sont aujourd’hui les nôtres dépendent de notre volonté ou tout au moins de nos choix, de nos idées: elles ne dépendent plus de la nature. D’une certaine manière il tient à une décision personnelle que cela en soit ainsi. Où va la famille ? J’aurai un triple regard. Le premier c’est pour la montrer face à face avec la cité, avec la politique, car la famille est une politique dans la mesure où elle gère des relations entre personnes. Ensuite dans son face à face avec la nature, car elle y est évidemment enracinée: on naît, on meurt, on est malade, on se marie. Tout ceci, ce sont des opérations biologiques. Et pour finir j’essaierai de la cerner dans son mystère et je donnerai ici à ce mot mystère un sens à la fois religieux et pourquoi pas policier.

La famille comme relation entre les personnes, la famille comme politique

L’idée essentielle pendant des millénaires n’a pas été l’égalité. Et cela pour des raisons qui n’offensent pas du tout cette institution. La famille ne cautionnait pas de personnages qui fussent égaux l’un par rapport à l’autre. Vous aviez en effet des gens d’âge et de fonctions différentes, le père et le fils, des gens de sexe différent, ce qui ne supposait absolument pas l’égalité, sexe fort et sexe faible, et vous le retrouviez dans le lien de parenté qui pourtant prédispose le plus à cette égalité, c’est-à-dire la fraternité. Ce qui fait que l’égalité n’existait pas, et la famille n’a pas été perçue comme une instance de justice tout au moins dans le sens où nous l’entendons aujourd’hui, de droits égaux conférés à tous. Et il faut comprendre qu’au fond ce schéma était dicté par la structure même de la famille et ne pas s’en formaliser. Or ce qui est tout à fait remarquable, c’est que la famille n’a eu de cesse d’essayer de reconquérir cette évidence inégale. Et l’on voit peu à peu s’effondrer toutes les dénivellations qui faisaient que les rapports entre les personnes n’étaient pas des rapports d’équivalence.

Le premier rapport qui s’effondre bien sûr c’est celui des fraternités inégales. Cela choque à la fois le cœur maternel et même l’Église, qui prêche une fraternité.

Le second rapport qui va également essayer de conquérir des droits égaux pour tous c’est le rapport de la paternité et de la filiation. C’est-à-dire que l’enfant va assumer sa promotion. Cela se passe en trois étapes. Le Siècle des Lumières est d’une importance décisive pour la maturation de la famille moderne. L’enfant avant le 18e siècle est considéré, parce qu’il en meurt hélas beaucoup, comme un être dont il faut se tenir à l’écart afin que les sentiments ne s’attachent pas à lui et ne déterminent pas de trop violentes souffrances au cas où il disparaîtrait. Et puis d’autre part le fait qu’il ne parle pas, qu’il ne soit pas éduqué, fait qu’on l’assimile plutôt à un animal, à l’animalité qu’à l’humanité. C’est justement cette dignité enfantine que le Siècle des Lumières va lui conférer. Et l’on découvre, avec émerveillement que la vie de famille a son charme, que l’enfant en est le Petit Prince, qu’il est béni des dieux en ce sens qu’il est beau, qu’il a une innocence qui détonne violemment avec ce que l’on racontait depuis des siècles sur le péché originel flétrissant déjà cette nature enfantine, et qu’il est d’autant plus touchant que sa poésie est plus fugitive. C’est l’œuvre des peintres plus encore que la littérature qui nous montrent que ce regard tout à coup s’appesantit sur l’enfant et le restitue dans son charme. Dans la peinture classique on ne peignait guère que l’enfant Jésus qui ressemblait le plus souvent à un petit singe, à un homme fait, à un vieillard, alors qu’au 18e très spontanément, chez les Préraphaélites par exemple, l’enfant apparaît dans sa grâce et sa spontanéité. Ce regard est donc nouveau et nous vivons toujours sur cette admiration émerveillée de l’enfant jeune.

La deuxième conquête qui survient un peu plus tard est liée à une école littéraire qui s’appelle le romantisme. C’est l’adolescent qui gagne enfin ses lettres de noblesse. On a toujours eu quinze ans mais toutes les sociétés occidentales ont des mots durs pour fustiger cet âge instable, difficile, râpeux, insolent. Et pour éviter les débordements de l’adolescence ou bien on prolonge l’enfance en maintenant les filles dans l’ignorance ou bien au contraire on fait travailler les garçons voire les filles aussi dès l’âge de six ans comme des adultes. Et là dans les deux cas l’adolescence est matée. Nous avons conquis donc soudain le respect devant cet âge difficile, c’est le romantisme qui nous y a aidés dans la mesure où il éprouve lui- même une sorte de crise d’adolescence. Les valeurs s’effondrent, les certitudes s’atténuent, les adultes ne sont plus des amis, «Quelle solitude que ces corps humains», gémit Musset et le Dieu lùi-même, dont Richter et bien sûr Vigny font le procès, n’est plus cette présence sensible, attentive mais devient le grand silencieux qui peuple le ciel et même ne le peuple plus. L’adolescence est bien ce personnage qui ne se sent pas de ce monde, ne le reconnaît pas, ne l’admire pas, il promène son inquiétude à travers ses jeunes années.

La troisième conquête est contemporaine, de notre époque. C’est la découverte de l’embryon. On ne savait pas qui il était, on l’assimilait à quelques cellules, et on s’est rendu compte, avec les progrès de l’imagerie médicale, que la vie morale d’un être commence bien avant sa naissance. Les progrès de la médecine nous montrent qu’il n’y a pas un moment où cet être n’est pas humain et puis le devient. Il est humanisable à tout moment de son existence et il n’est humain que parce qu’il est humanisable. Cela ne nous entraîne pas jusqu’au propos imprudent de dire que c’est déjà une personne, le mot de personne supposant déjà un tissu de relations, la conscience d’une histoire personnelle. mais nous pouvons dire qu’il s’agit là d’une personne en devenir et que si elle ne l’est pas encore elle le sera.

Voilà donc un être qui a conquis avec une sage lenteur tout le prix qui s ‘attache à tout être humain quelque soit l’âge. Mais il n’y a pas que l’âge. Le sexe aussi était l’occasion d’une grande inégalité et la conquête de la dignité féminine se déroule en deux étapes qu’il est facile d’analyser. Je partirai encore de la Révolution française et de trois sortes de réclamations. La première c’est: «Donnez-nous nos droits civiques». La seconde c’est: «Instruisez-nous». La troisième, propre au tiers-état: «Ne laissez pas nos jeunes filles dans l’illusion d’une relation avec un aristocrate». Ces trois réclamations n’ont pas eu de suite au 19e siècle. Le 19e représente une sorte d’effondrement des prétentions féminines qui avaient pris corps au Siècle des Lumières: l’instruction n’a pas été accordée aux femmes, bien au contraire. On les maintenait dans l’ignorance pour toutes sortes de raisons: il faut les marier, la société se capitalise, il faut que le jeu des fortunes puisse valser au gré des pères. Cela suppose que la jeune fille n’ait pas d’esprit critique. Une autre idée subsiste également: l’idée qu’une femme est malade (Michelet: «Cet être si frêle ne résisterait pas à des efforts cérébraux trop intenses»), qu’elle a l’esprit fragile comme son corps et que donc elle est incapable de performances intellectuelles et qu’il faut la laisser tranquille. Pensons à la façon dont Ingres peint les femmes après Fragonard. Les décors des tableaux de Fragonard cumulent tous les outils de la culture, ceux d’Ingres ne cumulent que des coussins pour que ses femmes puissent y appuyer leurs faibles chairs.

Après cette régression du 19e siècle, les événements se sont précipités. Multiplication d’abord des congrégations féminines qui soustraient les filles à ce destin d’esclaves ou d’esclaves mariées et qui donnent autorité à l’une d’entr’elles: la mère supérieure. Obligation de l’enseignement primaire, suivie de la création de lycées féminins et dès lors que le baccalauréat est obtenu, les tabous vont se briser. Le premier est celui de la mixité des sexes. Sur les bancs de l’université, voici que les jeunes filles se retrouvent avec ces messieurs. Et il ne se produit pas du tout ce que l’on redoute, à savoir les débordements de la sexualité ! Un deuxième tabou qui est brisé est celui du choix des carrières. L’université va donner des diplômes qui vont donner accès à la vie publique. Cependant l’extraordinaire pudeur de ces femmes fait qu’elles s’engouffrent dans des emplois qui élargissent le rôle domestique. Métiers maternels entre tous que sont les professions de santé, métiers maternels entre tous que sont les métiers de l’enseignement, et métier nuptial entre tous qu’est la secrétaire. Et infirmière, institutrice ou secrétaire, elles ont à chaque fois au dessus d’elles l’autorité masculine. L’ordre public est sauf !

Bien sûr l’histoire continue, les ambitions croissent à l’horizontale et à la verticale. À l’horizontale car au lieu de se confiner dans ces métiers dit féminins, les femmes vont avoir des prétentions plus techniques (magistrat, ingénieur, etc.), et verticales car les femmes vont monter des échelons, l’institutrice devient professeur, l’infirmière médecin, etc. Il est clair que cette promotion va complètement subvertir la répartition domestique en ce sens que la femme n’est plus celle qui attend le mari et qui prépare le repos du guerrier. Ce sont maintenant deux personnes fatiguées qui rentrent à la même heure et qui vont donc se répartir les tâches. Ce nouveau rapport conjugal, le fait que l’homme met les mains à la vaisselle et fait le même travail que la femme est gros d’avantages. Et le principal, c’est l’initiation de l’homme aux soins de la petite enfance, autrefois interdite (ce dont l’homme devait souffrir). Ces avantages conquis, il faut les manipuler avec de grandes précautions car le tissu familial est quelque chose de très fragile. Par exemple si le partage des tâches devient systématique il peut créer des difficultés que l’on ne connaissait pas autrefois: empiètement, compétition, rivalités de l’homme et de la femme exerçant le même travail. Jalousie, reproches et surtout interchangeabilité qui fait que les deux sexes ne sont plus indispensables l’un à l’autre. D’où le danger de la rupture, de la séparation.

La liberté

La liberté ? La famille libre ? Bien sûr que non. La nature, marâtre autoritaire, acariâtre et arbitraire, distribue les naissances et les morts, les yeux bandés. Et il est certain que nos sociétés ont fait un effort pour sortir de cette fatalité. Il y a trois conquêtes dans ce domaine: la naissance, la mort et l’amour.

La plus importante, et celle dont on parle le moins, est celle de la mort. On n’a plus idée aujourd’hui de ce que pouvait être la vie familiale lorsque la mort était là pour enlever le monsieur d’une chute de cheval, la dame dans un accouchement, l’enfant parce qu’il attrapait une grippe. Le bonheur familial était un bonheur coiffé par l’angoisse. Nous ne le connaissons plus, nous pouvons vivre un bonheur d’insouciance. La mort s’en va, nous avons de longues vies.

Deuxième conquête: les naissances. D’abord nous maîtrisons la fatalité la plus courante, la plus commune qui est celle d’une fécondité qu’on ne peut pas gouverner. Première contraception empirique au 18e siècle, puis la deuxième, bien sûr à notre époque: moyens chimiques, juridiques, moyens naturels ou présumés naturels. Ce ne sont pas les méthodes qui nous manquent. Ensuite les années 80 vont être dominées par un nouveau problème: on peut maîtriser la fécondité, pourquoi ne maîtriserait-on pas la stérilité ? Et c’est l’effort de ces quinze dernières années. Et puis la prétention d’essayer de guérir par les voies de la biologie les malformations congénitales qui sont prévisibles bien avant la naissance.

Maîtrise des naissances mais aussi des mariages. Le mariage, longtemps commandé par le caprice du père mais surtout, dans une France presque toute paysanne, par les nécessités économiques d’une survie toujours difficile, devient libre au 18e siècle. Nouvelles régressions au 19e siècle, et puis de nouveau le romantisme favorise le libre choix des fiancés. Et il se trouve que depuis plusieurs générations, ce droit est acquis. Nous nous marions selon notre gré et non pas sous la pression sociale ou familiale. Et il se trouve que c’est cette liberté qui fait le plus problème. La génération qui suit la nôtre ne se bat plus pour épouser celui qu’on aime mais se bat pour ne pas épouser celui qu’on aime. Le mariage en tant que tel, en tant qu’institution, est une insulte, une restriction à la liberté des sentiments. Les arguments juvéniles méritent d’être pris au sérieux: le tout amour, ou alors faisons un essai pour ne pas avoir à divorcer, ou bien nous avons peur de la durée maintenant que la vie est trop longue; c’est un secret entre nous, pourquoi la société devrait-elle en être informée, ce n’est qu’une formalité dont nous n’avons cure… Cependant on ne peut plus recevoir ces arguments comme s’ils étaient le dernier mot du langage amoureux. Il y a plus de divorces d’ailleurs parmi ces couples qui se sont mariés après la cohabitation comme si le fait de ne pas s’épouser d’abord introduisait dans le couple la possibilité déjà là d’une rupture qui creuse son sillon. Le problème de la durée c’est une crainte que l’on éprouve, bien sûr, avant, quand la durée est devant soi. «Mille ans sont comme un jour», dit le Psalmiste. La durée nous ne la connaissons pas. Nous vivons l’instant. Dans la pléthore de nos tâches le soir tombe tout de suite, le lendemain ça recommence, et puis tout à coup 20 ans, 30 ans sont passés. La durée n’est qu’une illusion de celui qui ne l’a pas encore traversée. Dire que l’amour, c’est un secret et qu’on ne doit rien à la société, pourquoi pas ? N’empêche que c’est bien à la société que nous devons le privilège de nous marier. Les sociétés traditionnelles qui marient les enfants selon des règles de parenté bien précises ignorent le libre choix et nous, qui avons le droit d’aller pécher dans le vivier social qui nous voulons, nous contractons auprès de la société une superbe dette. Et enfin le mariage formalité. Formalité, certainement pas. Il ne s’agit pas, dans ce rite que toutes les sociétés du monde avaient respecté, d’une convention. Il s’agit de faire en sorte qu’un couple s’institue parce qu’il est fondateur d’une famille. Et la famille, ça prend du temps. Il faut donc qu’on bâtisse le socle qui puisse résister à l’écoulement des années, voire à l’usure du sentiment. De ce fait il était important que cette institution passe par des rites matérialisés. La décision d’épouser quelqu’un passe par le langage. Le langage n’est rien sinon un déplacement de molécules, oubliable immédiatement. Il est vrai qu’une parole dite peut être révoquée, elle peut être oubliée. C’est pour cela que toutes les sociétés, par des rites extrêmement variés, ont matérialisé cet engagement de ce qui n’est qu’un aveu («Je t’aime») en une promesse qui engage la personne. Entre «Je t’aime» et «Je t’aimerai», la différence d’une syllabe change complètement le sens de la phrase. Le «Je t’aime» est une simple constatation de la réalité. Le «Je t’aimerai» est une promesse qui exprime la maîtrise des événements que je ne connais pas.

La stabilité conjugale est un des problèmes que pose notre société. Dans la mesure où les unions deviennent précaires (on sait qu’un ménage sur trois est appelé aujourd’hui à se rompre), les dégâts de cette friabilité familiale restent considérables. Qui gagne ? Ce n’est certainement pas la femme. Avec les années, elle perd ses possibilités de recommencement. L’homme séparé de sa femme perd le pouvoir et l’assiduité auprès de ses enfants. L’enfant voit se diviser ce qui l’éprouve lui au plus intime de sa chair comme son unité même.

Cette conquête de la liberté

Il y a un élément que je crois religieux dans une famille. Sur le plan pratique la vie familiale est faite de gestes quotidiens: consoler, guérir, faire se reposer, nourrir… Je prends ce rite du repas parce qu’il est constant et que c’est un lieu d’humilité et en même temps un théâtre d’opérations grandioses.

Se nourrir est un acte qui est sauvage, qui plonge dans l’hébétude au moment de la digestion. Eh bien, c’est ce grand acte sauvage qui est transformé par l’opération humaine parce que cet acte devient un lieu puissamment civilisateur. Pourquoi ? Parce qu’il regroupe plusieurs rites:

le premier est de rassembler,

le deuxième de se dévisager,

le troisième de déférence: il est le grand lieu éducateur (on apprend aux enfants à se tenir, à ne pas parler trop haut, à ne pas se servir les premiers…),

le quatrième d’unité: on met tout dans une corbeille. On met la main au plat, on établit un rapport de fraternité qui va lier les convives, qui ne sont pas toujours les membres de la famille, dans une sorte de famille unique. Démocrite disait: «Un poisson partagé n’a pas d’arêtes». Rite de la distribution et du partage qui donne à chacun ce dont il a besoin.

Et rite royal entre tous: celui du langage. La table, «ce parlement familial» comme dit le philosophe Alain, c’est le lieu où l’on raconte, où on a ses apartés, où on s’amuse. C’est le moment des échanges.

Et c’est pour cette raison qu’autant de rites transforment complètement cet acte sauvage et que les religions accordent une telle place au repas, ainsi l’eucharistie des chrétiens qui reprend la cène évangélique. Jésus, pour laisser mémoire de lui, va prendre l’acte le plus sauvage et apparemment le moins symbolique et il va le transformer en son contraire. Acte de dévoration transformé en acte d’oblation. Cette ascension continuelle par le rite d’un acte au départ primaire, auquel il confère sa plus haute signification symbolique, me semble exemplaire de la démarche familiale dans son ensemble. Prendre des êtres biologiques, bruts et en faire des gens capables de langage, de symbolisation, d’altruisme et capables de ne pas se considérer comme seuls au monde, ni les premiers servis.

Cependant je voudrais achever ce propos par une énigme qui paraît dans les évangiles. Le Christ parle des liens de la parenté. Lorsqu’il parle de sa famille à lui, il n’arrive pas une seule fois qu’il laisse ses mots tranquilles dans leur sens premier. Jamais il n’avoue que son père est son père, que sa mère est sa mère. Toutes les scènes de rencontre avec ses proches se terminent mal ou tout au moins sur quelque chose d’autre. Jésus réfute le titre de père qui est donné à Joseph.

«Ton père et moi nous te cherchions.»

Réponse: «Ne savez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père ?».

Le titre de frère, il ne le donne jamais à ses frères. Jamais il n’appelle Marie sa mère. Et cependant les mots de parenté fleurissent dans sa bouche mais toujours dans un autre sens que le sens littéral ou charnel. Père, oui, mais c’est Dieu, parce qu’il est le père de tous. Et il appelle mère ou sœurs celles qui exécutent la volonté de Dieu. Il appelle frères aussi ses disciples, il se dit l’époux, lui qui est célibataire, de ses disciples. Il appelle mes petits enfants les enfants qui viennent à lui. C’est toujours à mauvais escient que les mots de parenté sont employés par le Christ, il n’y a pas une seule exception.

Essayons de comprendre: pourquoi le Christ déloge, avec une sorte de rage, ces termes qui expriment le plus grand amour ? Qu’aime-t-on plus que son enfant ? son époux ? son père ? sa mère ? Il les porte à une altitude de signification que nos habitudes humaines ne comportaient pas. Il y a chez Jésus l’idée que ce nœud brûlant, ce foyer incandescent qu’est l’amour ne peut pas sans scandale rester intérieur à lui-même et qu’il faut qu’il se déborde, qu’il franchisse ses frontières charnelles et qu’il se communique au prochain. Je crois sincèrement que le but d’une famille est bien celui-là: se dépasser elle-même pour se répandre chez tous ceux qui ont besoin d’amour.

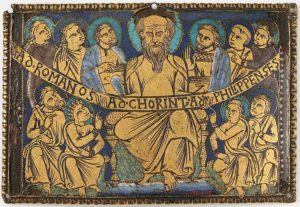

Illustration: scène de mariage sur un sarcophage romain du 3e siècle avant notre ère (Metropolitan Museum of Art, New York, CC0 1.0).

3 Commentaires sur "Où va la famille ?"

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

Il est prouvé par l’analyse numérique et ternaire de l’égalité homme femme. Nous nous référons à la création de l’homme et sa femme, tel que c’est écrit en hébreu הָאָדָם וְאִשְׁתּוֹ . Vous avez deux nombres à comparer : 5 1 4 13 et 1 21 22 6. Le et, c’est le wav conjonction. Vous réduisez au septenaire : vous avez 5146 pour l’homme et pour la femme 1786. Calculez et vous trouvez 1 et 1.

Alors je simplifie. 5145 divisible par 7. 1785 divisible par 7. Reste 1 et 1, soit l’équation Divine 1 et 1. La future Ch V H n’apparait pas dans ce calcul et évidemment le nom de Dieu 10 5 6 5 !

Vous avez remarquez évidemment que ces divisions par sept correspondaient à ce que nous appelons le 7° ciel. lol