Le problème de la richesse chez les Pères grecs du 4e siècle

«Essai de réflexion sur l’attitude sociale des Pères grecs du 4e siècle» à l’occasion de la publication de l’anthologie Riches et pauvres dans l’Église ancienne avec le père Hamman, ce premier article en 1964 de France Quéré dans Foi&Vie, montre que sa connaissance de la patristique est immédiatement chez elle au service d’une réflexion très concrète sur la réalité vécue et ce qu’en fait le message chrétien. Tout en admirant l’acuité du regard des Pères sur les richesses et ceux qui les détiennent, elle y voit une erreur d’appréciation majeure, un moment-clé où, en chargeant les riches seuls «de l’effort de réforme», l’Église «a favorisé une notion statique de l’économie», séparée du travail («principal organe de toute promotion»), et ainsi amené «son manque de solidarité avec les classes laborieuses».

Article publié dans Foi&Vie 1964/5, pp.297-312, avec celui d’André de Robert sur L’illusion de la richesse.

Cet article de 1964 est le premier texte publié par France Quéré dans Foi&Vie. Dans son éditorial du numéro, Jean Bosc l’introduit ainsi:

«Parmi les thèmes de réflexion qui s’imposent aujourd’hui aux différentes Églises chrétiennes, celui qui concerne la pauvreté occupe une place particulièrement importante. Cela peut paraître paradoxal, pour ne pas dire plus, lorsqu’on pense que la grande majorité des chrétiens appartiennent aux nations pourvues de l’humanité. Et pourtant cette préoccupation correspond certainement à une recherche par les Églises de leur fidélité à l’Évangile. Ces Églises prennent manifestement conscience de l’équivoque qu’a fait planer sur leur mission leur fréquente collusion passée avec la Puissance et l’Argent, et l’orientation de la civilisation occidentale n’est pas sans leur poser des questions plus ou moins aiguës. C’est pourquoi elles cherchent à comprendre à nouveau, même si c’est souvent de façon maladroite, les leçons el les appels de la pauvreté. Il s’agit, d’ailleurs, de choses que les chrétiens ont toujours à nouveau à réapprendre. Deux textes de ce numéro sont susceptibles de nourrir cette réflexion: l’un, de France Quéré, s’attache à relever les axes principaux de la prédication des Pères grecs du 4e siècle sur la richesse et la pauvreté; l’autre est celui d’une prédication toute récente, empruntée aux recueils ronéographiés de sermons de Carême prononcés en 1963 et 1964 par le pasteur André de Robert et publiés par le Centre de Villemétrie. »

Nous proposons ici un essai de réflexion sur l’attitude sociale des Pères grecs du 4e siècle, d’après un certain nombre de textes (1), bien plus qu’un exposé systématique sur la morale chrétienne de cette époque. Comprise dans ses synthèses ou ses effets, la doctrine de l’Église risquerait d’apparaître confuse, sans portée sur l’histoire. La Parole semble en effet avoir perdu la dimension exaltante du Magnificat, elle n’est plus l’admirable anéantissement du Dieu qui se fait vestige de pauvreté dans l’amour, ni cette totale dépossession de soi, qui exige du jeune homme riche qu’il se débarrasse de tous ses biens. L’Église semble entrée dans l’âge de maturité qui rend impossible la folie chrétienne et tolérable le monde tel qu’il est. La morale dégagée se réduit à présent à deux exigences simples: le détachement du cœur, l’aumône.

Une doctrine ambiguë

La première exigence se rattache à la doctrine du mépris du monde, qui infléchit la prédication chrétienne au 4e siècle, et se développe en même temps que la vie monastique dont elle est une des applications: ce monde n’est pas le nôtre, la vie n’a de sens que si elle est la lente histoire d’un désintéressement, et la préparation à une autre vie, dans le dédain temporel: «C’est être sage que de se défier des choses présentes, pour ne songer qu’à gagner l’éternité» (2). La pauvreté volontaire est moins un abandon des richesses qu’un art de la réticence à leur endroit.

Les dangers de cette conception ne nous échappent pas: l’homme, nié dans son existence profane, est élu pour une vie amoindrie. Plus précisément, la pauvreté cesse d’être scandaleuse: elle est l’idéal où doit tendre le riche. Le pauvre est repensé comme un riche qui a réussi sa pauvreté. C’est donc la richesse qui justifie la pauvreté; d’abord celle «en esprit» du riche, puis celle effective du pauvre. Tel est est le paradoxe de cette doctrine: sous couleur de fidélité évangélique, elle tend à légitimer le monde dans ce qu’il offre de plus déprimant, de plus humiliant.

La deuxième expérience, l’aumône, n’est pas moins ambiguë. Qu’ est·ce en effet que l’aumône, sinon l’infime prix par lequel le riche rachète sa richesse ? En prélevant une petite part sur son superflu, le riche se justifie auprès de Dieu, puisque la charité est le prix du ciel, comme l’annoncent tous les Pères. Il se justifie aussi auprès des hommes, car il devient le bon riche, le protecteur auprès de qui l’on se réfugie en cas de détresse; le scandale social s’atténue: l’injustice est prise en charge par les justes.

Voilà donc une attitude qui se définit de manière toute négative: par le détachement, un refus d’adhésion au monde, par l’aumône une conduite fixatrice de l’ordre social, ennemie de tout élan révolutionnaire.

La théologie qui sous·tend ces deux impératifs débouche sur des perspectives sociales aussi courtes. Dans une religion qui définit un art de vivre fondé sur le renoncement, le désordre établi devient l’expression de l’ordre de Dieu: la richesse et la pauvreté sont comme les deux moyens institués par Dieu de faire son salut: les épreuves sont diverses, la fin est la même. L’une fonde son mérite sur la générosité, l’autre sur la résignation.

«Pourquoi es-tu riche et celui· là pauvre ? N’est·ce pas uniquement pour que ta bonté et ta gestion désintéressée trouvent leur récompense, tandis que le pauvre sera gratifié des prix magnifiques promis à la patience ?» (3)

Les hommes sont les organes de la Providence; la dignité du pauvre s’exténue dans une notion de pure instrumentalité:

«Que sont les pauvres, objets de notre bienfaisance, sinon les portefaix qui nous font déménager de la terre au ciel ?» (4),

s’exclame Augustin; et Léon le Grand, dans le même style:

«Dieu a voulu ton abondance pour que, grâce à toi, un autre ne connaisse pas le besoin. Ainsi le Seigneur, par le moyen de ta bonne action, libère+il à la fois le pauvre de l’épreuve de sa disette, et toi·même de la multitude de tes péchés. Ô admirable Providence et bonté du Créateur, qui vont jusqu’à vouloir porter secours à deux êtres en un seul geste ! Dimanche prochain est le jour réservé aux collectes» (5).

Le monde, jusque dans ses réalités les plus choquantes, est l’expression d’une harmonie providentielle, tout y sert la gloire et l’attente de Dieu.

On ne saurait trop insister sur l’importance qu’ont prise, au cours des temps, ces éléments de doctrine. Ils ont entraîné l’Église dans l’un de ses plus gigantesques malentendus, édifiant une théologie de l’ordre, qui, sous les couleurs de l’Évangile, faisait d’elle une force d’inertie au service des puissances établies.

Plutôt que d’arrêter là notre réflexion, essayons de comprendre au sein de quelle réalité sociale s’est coulée une doctrine dont nous ne faisons encore que pressentir l’ambiguïté.

La crise sociale du 4e siècle

Le 4e siècle connaît, dans les provinces orientales de l’empire romain, une crise grave. «Le luxe inouï des puissants s’oppose brutalement à la misère des pauvres qui va jusqu’à une mendicité abjecte», écrit Piganiol. À la suite des invasions du 3e siècle, les campagnes se dépeuplent et les seigneurs étendent leurs propriétés sans limites, réalisant des fortunes scandaleuses. Ces propriétaires sont de véritables souverains des provinces régnant sur tout un peuple de fermiers et de valets. Sur leur caste, les Pères ont laissé des

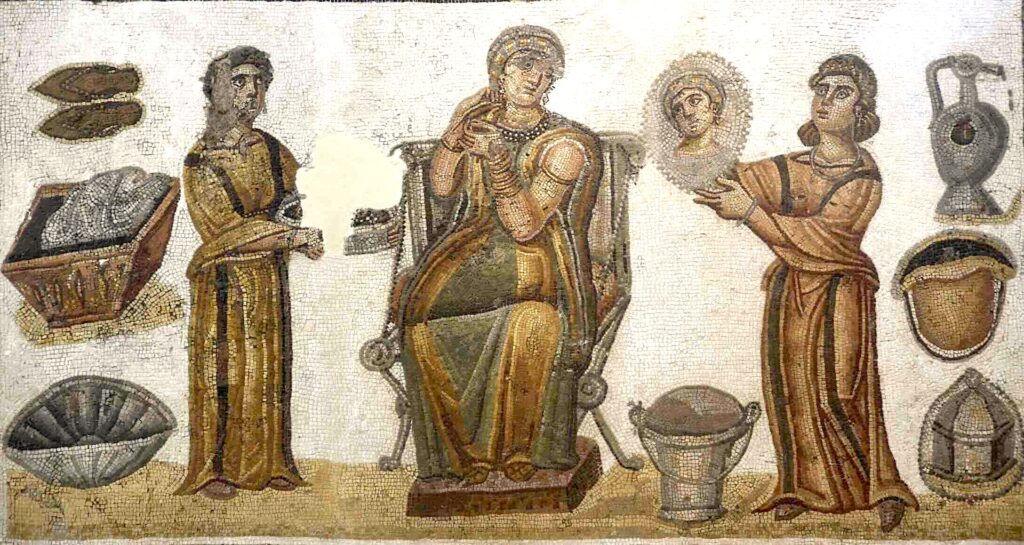

témoignages: ils décrivent leur luxe inouï, certains propriétaires possèdent jusqu’à 25 résidences d’été et mènent un train de vie dont le faste n’a jamais été égalé. En voici un tableau chez Basile:

«Des milliers de chars, pour traîner les bagages et les personnes, couverts d’airain et d’argent. Une multitude de chevaux pur-sang dont on tient la généalogie (comme pour les hommes !). Les uns promènent nos grands seigneurs par la ville, d’autres sont gardés pour la chasse, d’autres enfin dressés pour les longues courses. Mors, harnais, colliers, tout est d’argent, tout est brodé d’or. Couvertures de pourpre qui parent les chevaux comme des fiancés. Foules de mulets, classés par couleurs. Files de cochers, devant, derrière. Nuées d’esclaves pour soutenir tant d’éclat: intendants, économes, cultivateurs, et tous les métiers aussi bien indispensables qu’inventés pour le confort et la volupté. Cuisiniers, pâtissiers, échansons, chasseurs, sculpteurs, peintres, artisans de mille plaisirs. Troupeaux de chameaux dont les uns portent les fardeaux et les autres restent au pâturage; troupeaux de chevaux, bœufs, moutons, porcs, avec leurs bergers. Terres assez vastes pour nourrir tout ce bétail et augmenter encore les revenus. Bains à la ville, bains à la campagne. Maisons étincelant des marbres les plus variés. L’une est en pierre de Phrygie, l’autre en dalles de Laconie ou de Thessalie. Les unes réchauffent la maison en hiver, tandis que d’autres la rafraîchissent en été. Pavés fleuris de mosaïques. Plafonds lambrissés d’or. Tous les murs qui ne sont pas revêtus de marbre sont enrichis de fresques richement colorées.» (6)

Les mêmes descriptions apparaissent chez Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nysse, Jean Chrysostome.

Face au développement de l ‘autarcie domaniale, on assiste au déclin des villes. Max Weber a souligné combien l’instauration de la féodalité y trouvait son compte, le domaine étant la cellule de ce régime, tandis que la cité entretient davantage les exigences de la liberté. Mais les décurions, qui constituent la seule aristocratie urbaine, sont choisis parmi des propriétaires terriens, dont les charges, comme le patrimoine, sont devenues héréditaires.

Sous cette classe, ce sont presque immédiatement les pauvres. Le schéma social du Bas empire se caractérise en effet par la quasi~absence de classes moyennes. Parmi ces pauvres, les artisans, les ouvriers municipaux, qui, depuis la faillite de l’État et les crises économiques, travaillent sans rémunération: ce sont les charges gratuites (munera), ancêtres des corvées médiévales. À la campagne, les paysans libres, groupés en villages, sont accablés d’impôts, la capitatio plebeia, si lourde que, pous survivre, ils sont contraints de se faire les clientes des puissants et de travailler sous leur patronat. Ceux-ci occupaient déjà sur leurs terres des colons, fermiers attachés à la terre et dépourvus de tout droit politique. Ainsi se forme le noyau de la féodalité.

Le menu peuple des campagnes est écrasé sous l’impôt et n’y échappe qu’en se faisant serf; le peuple des villes est exempté d’impôts, mais comme le travail ne lui donne à peu près pas d’argent, c’est l’usure qui l’accable et lui coûte également la liberté: une dette non payée peut le traîner, lui ou ses enfants, sur le marché à esclaves. Basile, Ambroise, nous ont laissé des tableaux de leur détresse.

«Le malheureux fouille toute sa maison, n’y voit point d’or et sait qu’il n’y en aura jamais. Ses meubles et ses vêtements misérables comme toujours chez les pauvres, ne lui rapporteront en tout que quelques oboles. Que faire ? Il jette alors les yeux sur ses enfants. S’il les mène au marché, il arrivera à retarder sa mort. Songez ici quel combat la faim livre à l’amour paternel. L’une le menace d’une mort affreuse, l’autre le tire d’un autre côté, le supplie de se laisser périr avec ses fils. Longtemps, il hésite, déchiré par ce dilemme; puis enfin il succombe, brisé par l’implacable et cruelle nécessité… Que de nouvelles perplexités alors ! « Lequel vendrai-je le premier ? Lequel plaira davantage au marchand de blé ? Lui laisserai-je le grand ? Non, je respecte son droit d’aînesse. Le petit, alors ? Non, j’ai pitié de cet enfant, trop jeune pour comprendre encore son malheur. Celui~ci est le vivant portrait de ses parents. Celui-là est si doué pour l’étude. Ah, quelles incertitudes ? Que devenir ?» (7)

Au dernier degré de l’échelle sociale enfin, les mendiants, énorme cohue de malheureux qui errent en bande par les villes, essayant par tous les moyens d’attirer l’aumône; ce déchet social, au dire de Grégoire de Nysse, est d’origine diverse : étrangers, prisonniers, exilés, mais surtout malades, infirmes et lépreux, sur lesquels Grégoire de Nazianze nous donne ici un document:

«Sous nos yeux s’étale un spectacle pitoyable et effrayant; il faut le voir pour y croire; des hommes, tout ensemble morts et vivants, cruellement mutilés, trop défigurés pour qu’on puisse les identifier et savoir à quelle famille ils appartiennent. Des hommes ? Il s’agit plutôt de leurs misérables débris… Des êtres mutilés, sans argent, sans famille, sans amis et presque sans corps. Des hommes, seuls entre tous, qui ont à la fois pitié et haine pour eux-mêmes» (8).

Ce tableau, très incomplet, nous laisse pourtant mesurer la gravité de la crise sociale au 4e siècle: d’une part, une classe qui tient le monopole de l’argent et du pouvoir; de l’autre, un prolétariat honteusement exploité, dénué de toute responsabilité sociale, aliéné par la misère, et souvent la maladie.

La morale sociale de ce type nous semble commandée avant tout par le souci de changer le riche, et la force de ce projet nous paraît résider en ce que les Pères n’ont pas fait appel pour cela à des critères seulement religieux, ils n’essaient pas d’annexer le riche à une doctrine, ils s’efforcent seulement de lui donner une conscience lucide de sa condition et de ses intérêts véritables.

Qu’est-ce que le riche dans l’optique évangélique ? C’est le pauvre véritable, le pauvre ignominieux. C’est celui qui est promis à un destin d’abaissement. Ce n’est pas là simple convention du christianisme; c’est aussi un fait d’expérience comme les Pères vont s’acharner à le prouver. Cette prise de conscience qu’ils veulent donner au riche s’effectue sur trois lignes: la vie du riche, les richesses, le riche en lui-même. L’analyse, à mesure qu’elle se développe, se resserre autour de l’être même du riche, et l’attaque jusque dans ses dernières positions.

La vie du riche

Le riche est d’abord accusé sur l’aspect le plus visible de son scandale: ses modes d’existence. Ses vices sont développés par la richesse même, ce sont les maladies du bonheur:

«Il est deux sortes de tentations. Ou bien les peines éprouvent les cœurs comme l’or dans le creuset et la patience découvre leur vraie nature, ou bien c’est le bonheur lui-même qui devient une pierre de touche pour le grand nombre, car il est aussi difficile de garder une âme sereine au sein du malheur que de ne pas se laisser griser par la chance» (9).

Quelles sont ces maladies ?

L’avarice d’abord. À côté des descriptions souvent pittoresques d’Harpagon, les Pères présentent une analyse profonde du phénomène: ils dévoilent cette étrange loi physique du cumul où la satiété ne fait qu’exciter l’appétit.

«Aux dix talents que tu as déjà, tu cherches à en ajouter dix autres. Lorsque tu en as vingt, tu en désires encore autant et tes gains successifs loin de ralentir ton élan, ne font qu’enflammer ta convoitise… Au lieu de se réjouir et de remercier Dieu d’être mieux lotis que tant d’autres, ils s’irritent au contraire, et se vexent d’être dépassés par une ou peut-être deux personnes. Lorsqu’ils les ont rattrapés, aussitôt ils s’efforcent d’égaler la fortune d’une autre encore plus riche que les premières et lorsqu’ils sont venus à bout, ils tournent leur fureur vers une troisième. Lorsque l’on grimpe le long d’une échelle, on pose toujours le pied sur le degré supérieur jusqu’à ce que l’on ait atteint le dernier. De même, ces gens n’interrompent pas leur course à la primauté avant que de s’être hissés au faîte de la fortune.» (10)

La prodigalité, qui coexiste avec l’avarice. Nous avons déjà lu une description du luxe. Là encore, le besoin de jouissance s’exaspère à mesure qu’il est comblé, et entraîne à sa suite tout un engrenage de vices: c’est Basile qui décrit avec le plus d’acuité la chaîne que forment les vices à partir du premier maillon qu’est la richesse: c’est la sensualité, l’assujettissement aux désirs du ventre et de la chair, la vulgarité, l’insouciance, et à côté des vices de la facilité, l’orgueil, la brutalité, l’égoïsme, la cruauté, l’exploitation d’autrui, de son travail, de ses biens, de sa personne. La richesse contient virtuellement une effrayante capacité de détruire.

«Jusqu’à quand cet or, piège de l’âme, hameçon de la mort, appât du péché ? Jusqu’à quand la richesse, raison des guerres, qui forge les armes, acère les épées ? À cause d’elle, des parents oublient les sentiments de la nature, des frères se regardent avec des yeux assassins. À cause d’elle, les déserts nourrissent les meurtriers, la mer les pirates, les cités les délateurs. Qui a enfanté le mensonge ? Qui est l’artisan des faux ? Qui a engendré le parjure ? Sinon la richesse, sinon la frénésie qu’elle suscite ?» (11)

Tous ces crimes crient, au nom de toute morale, même élémentaire. Les riches eux-mêmes les connaissent. Mais cette conscience ne suffit pas à les amender. Il en faut une autre qui ait plus de prise sur leur égoïsme. Celle-ci ne sera efficace que si elle pénalise la condition du riche, au lieu d’en dresser un simple constat.

Les richesses

La critique se déplace donc de la notion de culpabilité à celle de risque, qui seule aura force d’argument. Hier buté dans son confort, le riche est aujourd’hui jeté dans l’instabilité foncière du péché, dans l’inconfort de ce monde. Cette notion qui est l’un des axes de la pensée patristique s’incorpore ici dans un engagement précis: la destruction du riche, qui commence par celle de la richesse. Celle-ci était tout à l’heure organe du péché, la voici attaquée dans son essence même, toutes ses prétendues valeurs se renversent:

Les hommes les accumulent parce qu’elles sont précieuses. Ont-elles véritablement du prix ? Non, répond Basile, en les réinstallant à leur place minérale.

«Considère, mon ami, la nature des richesses. Pourquoi l’or déchaîne-t-il tant de passion en toi ? C’est une pierre, l’or; une pierre l’argent, pierre la perle, pierres toutes les pierreries.» (12)

Mais, répond le riche, elles procurent de la jouissance. Non, répondent Basile, Jean Chrysostome, seulement l’angoisse et la malveillance d’autrui.

«Tragique de l’opulence, misère du bien acquis, misère plus affreuse encore du bien attendu. Ce ne sont pas des revenus que lui procure la terre, mais des soupirs; ni d’abondantes récoltes, mais des soucis, des tracas, d’horribles embarras.» (13)

«La richesse ne constitue pas la gloire de l’homme; c’est tout le contraire, elle lui prépare le déshonneur, les reproches, les accusations, le ridicule; de là, l’envie et des maux sans nombre.» (14)

C’est au moins une sécurité que de les posséder. Non, leur répond-on encore, cette possession est illusoire; rien n’échappe à l’universelle loi de la corruption. Le blé accumulé moisit, les vêtements gardés dans les coffres sont la proie des vers, des voleurs, et si ceux-là les épargnent, du temps. Car le temps est l’aliénation fondamentale de l’homme, et du riche en particulier qui s’engage dans la vie avec une charge plus corruptible puisqu’il se donne totalement aux choses matérielles. Et si même les richesses résistent à l’altération du temps, la mort vient exproprier définitivement le riche, ne le laissant pas seulement maître de choisir son héritier.

«Une nuit profonde, un mal violent, personne à ton chevet. Celui qui guette ton magot veille, dispose tout selon ses intérêts, déjoue tes volontés. Alors, quand tu auras promené tes regards à la ronde et que tu verras ton immense solitude, tu comprendras ton imprudence. Alors, tu pleureras sur la sottise qui t’a fait attendre ce jour pour obéir au commandement, lorsque ta langue s’empâte et que ta main tremblante se roidit sous les contractions, si bien que ni par la voix, ni par l’écriture, tu ne peux signifier tes volontés. Et quand même celles-ci seraient-elles clairement consignées, et les eusses-tu énoncées d’une voix nette, une lettre ajoutée suffit à dénaturer toute ta pensée. Un sceau altéré, deux ou trois faux témoins, et voilà toute ta succession en d’autres mains.» (15)

C’est ici que le destin des richesses recoupe celui du riche; encore une fois, l’Église pose la question: qu’est-ce que le riche ? Un condamné à mort comme tous les hommes: «Quel riche a pu allonger sa vie d’un seul jour ?» (16), interroge Basile. Un pauvre comme tous les hommes. «Considérez l’un et l’autre votre condition première: vous êtes nés tous deux également nus» (17). Et un pauvre plus pauvre que le pauvre, car il est en butte à la malveillance, à l’hostilité d’autrui. Et surtout, il est, plus que le pauvre, la proie de Dieu, qui opérera le grand renversement à la parousie (18).

Le riche en lui-même

À ces trois ordres de critique que nous avons décelées, correspondent trois ordres d’exhortation qui vont définir le nouveau comportement du riche.

Tout d’abord les Pères invitent les riches à modérer leurs désordres. Le conseil est banal. Mais son intention profonde l’est moins. Car les Pères ne condamnent pas simplement la gourmandise ou la volupté du riche, ils s’attaquent plutôt à sa démesure et tentent de l’arracher à la folle mécanique du péché: cette exhortation va plus loin que celle que pourrait inspirer la prudence, la σωφροσύνη du Grec, épris de mesure et de pondération. Elle incrimine en réalité sous le chef de la démesure, la démence profonde dont celle-ci est le signe. Le riche en effet, dans la prédication des Cappadociens, se définit comme un fou. Avare ou prodigue, il est de même misérable, aveugle, angoissé, privé de toute maîtrise sur lui-même, jouet impuissant des choses. Je pense au portrait saisissant que Basile fait du riche, en qui l’idée fixe de l’or déchaîne de véritables hallucinations (19).

L’origine de cette folie tient dans le manque de jugement qui caractérise les nantis et les abuse sur la nature des richesses. La critique de ces dernières aboutissait à l’illusion du sentiment d’avoir. Mais voici que cette notion se prolonge et s’affine: les richesses sont par essence impossédables. Dieu est le seul propriétaire et sa mainmise sur les choses, totale, éternelle, n’est susceptible d’aucune frustration. Or il est aussi le seul être qui précisément refuse de posséder et ne conçoive la richesse qu’en termes de partage. Le spectacle de la création en témoigne: tout est don de Dieu.

«Qui t’a donné à contempler la beauté du ciel, la course du soleil, la lune ronde, les milliers d’étoiles, l’harmonie et le rythme qui émanent du monde comme d’une lyre, les retours des saisons, l’alternance des mois, le rythme des années, le partage égal du jour et de la nuit, les fruits de la terre, l’immensité de l’air, l’immobile fuite des vagues, les fleuves profonds, les souffles du vent ?» (20)

Le lyrisme poétique qu’inspire aux Pères la contemplation de la nature s’ épanouit toujours en hymne de gratitude envers le Dieu munificent.

Voilà désormais que la richesse porte une double leçon: on constate qu’elle échappe à l’homme et que l’homme lui échappe. Telle est la marque que Dieu lui imprime à la création, lui conférant dès l’origine une sorte d’inaptitude à la possession personnelle. Mais la suite de l’économie précise ce caractère et l’ouvre sur des perspectives de partage. Car l’histoire du monde est celle de la munificence inlassable de Dieu, depuis le don de la Loi jusqu’au sacrifice de Jésus-Christ. Toute la prédication cappadocienne est marquée par ce sens de la continuité de l’économie divine et les choses inanimées, témoins de la politique de Dieu dans sa phase créatrice comme dans ses diverses étapes historiques, appellent avec force l’acte du partage.

L’échec du riche apporte la preuve a contrario de ce double et pourtant unique caractère des choses. Le malheur qui en résulte pour lui-même et pour les autres dérive de cette distorsion qu’il fait de la volonté divine. L’existence même du riche est en soi un scandale: Dieu a donné à tous, également, dans l’esprit de justice qu’exalte l’Écriture. La chute, en introduisant dans l’homme l’envie et la volonté de puissance, a substitué à la communauté originelle la propriété personnelle et l’homme a chassé la notion de disponibilité permanente des choses au profit d’une possession exclusive. C’est en ce sens que le riche s’identifie au voleur: dans la mesure où il a accaparé un bien commun.

On peut se demander à ce titre pourquoi les Pères n’ont pas remis en cause la propriété privée. Cette contestation semblerait s’insérer dans la logique de l’égalité originelle. Il se peut bien que la réalité historique les ait peu encouragés à cette solution: les grands domaines étaient finalement, dans un pays d’économie presque toute rurale, la seule forme stable de revenus. Mais surtout les Pères ont imaginé un nouveau mode de possession qui rend l’objection caduque. Ils ont en effet essayé de définir une possession de principe et non de fait: le riche reste maître de ses terres mais sa mainmise est d’ordre administratif; il n’a plus le monopole des revenus, qu’il est chargé de répartir entre les hommes. Il devient un intendant, un responsable de la politique de Dieu. Cette conception, ébauchée dès le 2e siècle, devient classique chez Basile (21).

L’aumône

Voyons à présent en quoi consiste cette gestion de biens; son caractère semble, en premier examen, surprenant: elle se fonde en effet tout entière sur l’aumône, dont les Pères vantent, d’une voix unanime, la facilité, car elle est, disent-ils, prélevée sur le superflu et ne mène jamais le bienfaiteur à la gêne. N’y a-t-il pas contradiction entre l’ambition de justice sociale définie par la théorie de l’intendance et les moyens mis en œuvre, qui se limitent à faire la charité ?

Cette notion d’aumône mérite en réalité d’être considérée de plus près. Car si les Pères s’empressent de rassurer les nantis sur le maintien de leur confort, il n’en reste pas moins que l’aumône, au sens où ils l’entendent, exige de réels sacrifices. Un malentendu règne en effet sur la notion de superflu, et ils s’efforcent de le dissiper, non sans subtilité. Où placer la limite entre le nécessaire et le superflu ? Elle est éminemment variable. On peut la poser plus ou moins haut; les Pères, eux, la placent immédiatement en-delà des besoins vitaux:

«Qu’as-tu besoin de richesses ? Tu t’habilleras avec plus d’élégance ? Mais une petite tunique de deux coudées te suffit; un seul habit fait aussi bien que toute ta garde-robe. Tu feras meilleure chère ? Un seul pain peut rassasier ton ventre» (22).

On pose comme axiome que tout ce qui est inutile doit être écoulé en aumône; et non seulement ce qui devait passer en dépenses de luxe, mais encore toute espèce de dépôt de fortune:

«À quoi sert l’or caché sous la terre ? Il est entièrement inutile» (23).

C’est à ce titre que l’Église condamne l’héritage; dans la mesure où il représente une accumulation stérile, qui ne profite à personne et ne répond à aucune urgence; le problème de l’héritage s’intègre en un sens dans le procès de l’avarice.

L’aumône, comprise comme la mise en disponibilité immédiate de tous les biens inutiles, poursuit par conséquent une mission insoupçonnée qui est de niveler les modes d’existence de tous les hommes; elle satisfait, dans l’esprit des Pères, à cette exigence véhémente de partage et a pouvoir de réintroduire la politique de Dieu dans un monde qui l’avait trahie.

Pourquoi cette lacune ?

La doctrine est admirable à bien des égards. Déjà forte de quelques intuitions d’ordre économique, elle révèle une théologie profonde, et instaure entre Dieu et l’homme des relations originales d’une indéniable beauté. On pourrait voir ainsi comment cette doctrine s’enracine chez Grégoire de Nysse dans le souci de resceller l’unité du monde, chez Basile dans une sorte de reconnaissance mutuelle, chez Grégoire de Nazianze dans une exigence de fidélité à Jésus-Christ.

Mais derrière cet aspect grandiose perce déjà la fragilité d’un système qui a trop fait confiance à l’homme. Car les Pères ont pensé que la conversion spirituelle sur laquelle portaient leurs efforts entraînerait aussitôt une conversion d’existence et rendrait spontané le partage. Voilà pourquoi ne leur a pas semblé impossible la construction de la justice sociale par une série indéfinie de dons gratuits. Mais il suffit que la foi théologique tombe pour faire éclater le caractère, disons poétique de la méthode. Le lien du don est trop fragile qui suppose une égalité de principe sans la construire positivement. En insistant sur la culpabilité du riche et en faisant voir que le désordre du monde est son œuvre, les Pères l’ont chargé seul de l’effort de réforme. Ils ont essayé de soulever l’élément qui, par définition, a le plus d’intérêt à opposer à ce genre de tentative une réaction d’inertie. Le pauvre, qui est victime, donc innocent, n’est pas ou peu sollicité – exception faite de quelques conseils de prudence à propos de l’usure.

Peut-être, néanmoins, l’Église stimule-t-elle l’énergie du pauvre lorsqu’elle met l’accent sur sa dignité humaine, sur son égalité de nature avec le riche; mais elle ne suggère aucun moyen ferme de promotion. Que pouvait être ce dernier ? Sûrement pas une révolte qui eût probablement été noyée dans le sang. Mais il est d’autres agents de révolution que la violence: les Pères n’ont pas pressenti les possibilités que contenaient les forces douces du travail. Ils ont bien approché de la réalité quand ils observent que le riche est un fainéant et le pauvre un travailleur (Grégoire de Nysse, Jean Chrysostome). Je pense en particulier à la comparaison célèbre que Jean Chrysostome fait entre les deux villes, l’une de riches, l’autre de pauvres. La première est condamnée à périr, parce nul n’y sait travailler, la seconde est très capable de survivre (24). Mais il semble bien que le prédicateur cherche là seulement à démontrer l’inutilité des richesses en soi, sans faire éclore dans l’esprit de ses auditeurs l’idée que le travail est en lui-même une puissance, une énergie mobilisable à des fins libératrices, au moins un mode d’échange ferme entre les hommes. Deux allusions sur le travail dans Basile, font bien sentir ce manque :

«Tâche de remédier à ta pauvreté par de menues besognes»,

et:

«Comment subsister? Tu as des mains, tu n’es point engourdi. Emploie-toi donc chez quelqu’un. Il est tant de façons, d’occasions de gagner sa vie» (25).

Le travail apparaît là comme une opportunité passagère (pour éviter le recours à l’usure), un καιρός, une débrouillardise entre d’autres, non comme un mode de promotion.

Pourquoi cette lacune ? Par manque de maturité économique, commun à toute une époque: le travail est gratuit; seule, la matière a valeur marchande. L’idée est encore courante dans les campagnes déshéritées du Moyen-Orient; mais au 4e siècle, l’habitude de l’esclavage, puis du servage encouragent ce préjugé. Mais, d’autre part, la pensée des Pères est comme freinée par la vision biblique. Le travail a été infligé à l’homme en signe de malédiction, il est la condition d’une autonomie coupable. Abandonné de Dieu, l’homme a dû inventer et exploiter les techniques. Enfin, une dernière raison peut expliquer ce défaut; c’est que les biens étant pensés comme un droit universel, l’aumône ne fait que restituer un dû, elle est restauration du plan divin, non point faveur. Le pauvre, dans cette perspective, n’a pas à payer le riche du produit de son travail.

C’est ainsi que l’Église a favorisé une notion statique de l’économie, qu’elle décapitait de l’élément travail, principal organe de toute promotion; c’est là l’une des raisons de son manque de solidarité avec les classes laborieuses: la bourgeoisie au 17e siècle fait fortune hors de l’Église; le même phénomène se reproduit avec l’essor industriel du 19e siècle: l’Église n’avait pas su encore intégrer le concept de travail dans sa théologie.

Revenons maintenant au premier terme de l’attitude sociale définie au commencement: le détachement du cœur, que l’Église a très vite cessé de comprendre, apparaît comme l’effort d’une lucidité, il a l’ampleur d’une saisie du monde dans sa vérité. L’aumône, qui elle aussi, a vite prêté à de graves méprises, est la démarche vers l’égalisation des conditions, elle a l’envergure de la politique de Dieu. Mais il a manqué aux Pères le sens de la redistribution des responsabilités. Ils ont tenté d’insuffler au riche un élan spirituel qu’ils croyaient assez fort pour briser les forces d’inertie. Le succès n’a pas couronné leurs efforts. Au moins ont-ils le mérite d’avoir imaginé une révolution unanime, sans oppresseurs et sans victimes, sans violences, où tous se ralliaient à l’unique cause: Jésus-Christ.

Illustration: riche femme romaine entourée de servantes (mosaïque des thermes de Sidi Ghraib, Musée national du Bardo, Tunis, Photo Carole Raddato, CC BY-SA 2.0).

(1) Réunis dans Adalbert-Gautier Hamman et Francé Quéré-Jaulmes, Riches et pauvres dans l’Église ancienne, Grasset (Lettres chrétiennes), 1962.

(2) Grégoire de Nazianze, De l’amour des pauvres, ibid., p.117.

(3) Basile, homélie 6 sur la richesse, ibid., p.76.

(4) Augustin, sermon 60, P.L., 38, p.405.

(5) Léon le Grand, 1ère exhortation à l’aumône, P.L., 54, p.157.

(6) Basile, homélie 7 contre les riches, Riches et pauvres, op.cit., pp.81-82.

(7) Basile, homélie 6, ibid., p.71.

(8) Grégoire de Nazianze, De l’amour des pauvres, ibid., p.111; cf. Grégoire de Nysse, De l’amour des pauvres, 1, ibid., p.139.

(9) Basile, homélie 6, ibid., p.67.

(10) Basile, homélie 7, ibid., p.85.

(13) Basile, homélie 6, ibid., p.68.

(14) Jean Chrysostome, homélie 2 sur David, ibid., p.194.

(15) Basile, homélie 7, ibid., p.90.

(17) Augustin, sermon 123, p.306; même idée chez Grégoire de Nazianze, De l’amour des pauvres, Riches et pauvres, op.cit., p.123.

(18) Grégoire de Nysse, De l’amour des pauvres, 1, ibid., p.141.

(19) Basile, homélie 6, ibid., p.72.

(20) Grégoire de Nazianze, De l’amour des pauvres, ibid., p.120.

(21) L’attitude des Pères sur l’usure s’inspire d’un principe analogue: le prêteur reste maître du capital, mais renonce aux intérêts.

(22) Basile, homélie 7, Riches et pauvres, op.cit., p.80.

(23) Jean Chrysostome, homélie 63, ibid., p.208.

(24) Jean Chrysostome, homélie 34, sur la 1ère épître aux Corinthiens, ibid., p.208.

(25) Basile, homélie 2, sur le Psaume 14, ibid., pp.96 et 99.

Commentaires sur "Le problème de la richesse chez les Pères grecs du 4e siècle"

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

Je ne connaissais absolument pas France Quéré, n’ayant rien lu d’elle. Depuis l’annonce de ce colloque, j’ai tenté de combler mes lacunes. De fouiller ici et là sur internet tout ce qui est disponible sinon nécessaire pour entrer dans l’univers d’une figure intellectuelle et spirituelle marquante de la pensée protestante. Je m’en suis d’abord fait une idée à partir d’une citation qui me semble fondatrice et qui permet de comprendre une forme d’unicité dans son œuvre inachevée: «Je ne parle pas en docteur. Je parle depuis ce lieu incertain qu’on appelle l’existence» (La faiblesse de croire). C’est comme une signature en même temps qu’un manifeste. C’est là que naît l’autorité de sa voix, de sa parole. L’existence fragile, mouvante, souvent blessée mais où se jouent nos vies humaines. Je n’en sais pas assez, mais peut-être est-ce là la matière de son œuvre, apparemment étrangère aux systèmes, ni dogmatique, ni académique. Elle n’est pas docteur, ne parle pas du haut de la chaire, elle observe les ambiguïtés d’un christianisme ancien dans ses rapports à l’argent, au pouvoir, à la pauvreté. «Tenir le monde ensemble.» Pas pour l’expliquer, juste pour l’habiter passagèrement avec droiture. Ce texte en est la preuve.

Il ne s’agit pas ici d’un exposé sur la morale chrétienne du 4ème siècle, mais d’une réflexion sur l’attitude sociale des Pères. Le ton est réflexif, existentiel, non académique. Et l’écriture se situe bien dans «ce lieu incertain», là où la théorie rejoint l’expérience humaine de la pauvreté, des inégalités et de la souffrance. Réalité vécue, douloureuse et scandaleuse pour ceux les éprouvent. Le détachement du cœur, l’aumône sont des modes d’existence et non des règles abstraites. Ce sont des manières «d’habiter le monde» avec conscience et sensibilité non dictées par des règles morales ou par un savoir doctrinal. La critique sociale et morale est expérience vécue. Celle de la condition humaine, de sa vulnérabilité. Celle de la responsabilité personnelle. L’ambiguïté des pratiques chrétiennes (le riche se justifie par l’aumône mais le pauvre reste passif) est moins une faiblesse doctrinale qu’un paradoxe de l’existence. Tension existentielle entre idéal spirituel et réalité sociale. Entre justice et limites humaines. Le «lieu incertain» semble ici prendre tout son sens: la morale chrétienne est toujours traversée par l’expérience de l’incomplétude et du compromis. Ce «parler depuis l’existence» n’est ni celui d’une juriste ni celui d’une théologienne. Il se déploie depuis la complexité de cette existence: injustices, échecs, détresse mais aussi possibilité de partage et de lucidité.

Que les spécialistes me pardonnent cette lecture personnelle, peut-être trop existentielle. Mais tout texte n’est que par son lecteur. La critique des Pères est d’abord un examen de conscience sociale et existentielle. Et la leçon de cet essai tient en peu de mots: vivre avec conscience, modestie, partage, lucidité sur soi et sur la réalité du monde. L’existence fragile est le seul et le vrai laboratoire de la théologie.