La femme dans l’Église en RDC

Une grande partie des obstacles que l’on oppose aux femmes aussi bien dans la société que dans les Églises de la République démocratique du Congo date de la période coloniale. Pour Robert Bahizire, pastuer congolais qui intervenait le 9 octobre lors d’un Jeudi du Défap, la théologie fait autant partie du problème que de la solution.

Visionner le Jeudi du Défap avec Robert Bahizire Byamungu

Jean-Pierre Anzala. Robert Bahizire Byamungu, vous êtes pasteur depuis 2008 au sein de la 3e CBCA (Communauté baptiste au centre de l’Afrique), membre de l’Église du Christ au Congo depuis sa création. Vous exercez votre ministère dans différentes paroisses de Goma et aujourd’hui à Ndosho. Parallèlement à ces fonctions pastorales, vous vous êtes engagé dans la recherche avec une thèse de doctorat en théologie soutenue en 2023 à l’Université libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL) à Goma après une année à Strasbourg avec Jérôme Cottin (co-directeur de votre thèse). Vous êtes actuellement professeur associé et vice-doyen à la faculté de théologie de l’ULPGL à Goma et vous vous intéressez beaucoup aux questions du genre. Pourquoi cette thématique est-elle si importante pour vous ?

Jean-Pierre Anzala. Robert Bahizire Byamungu, vous êtes pasteur depuis 2008 au sein de la 3e CBCA (Communauté baptiste au centre de l’Afrique), membre de l’Église du Christ au Congo depuis sa création. Vous exercez votre ministère dans différentes paroisses de Goma et aujourd’hui à Ndosho. Parallèlement à ces fonctions pastorales, vous vous êtes engagé dans la recherche avec une thèse de doctorat en théologie soutenue en 2023 à l’Université libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL) à Goma après une année à Strasbourg avec Jérôme Cottin (co-directeur de votre thèse). Vous êtes actuellement professeur associé et vice-doyen à la faculté de théologie de l’ULPGL à Goma et vous vous intéressez beaucoup aux questions du genre. Pourquoi cette thématique est-elle si importante pour vous ?

Robert Bahizire Byamungu. L’engagement de ma mère dans la vie de l’Église mais aussi la manière dont j’ai vu les femmes y être traitées m’ont poussé à réfléchir à cette importante question et à y consacrer une thèse de doctorat. Il y a carence d’anciens dans les paroisses et il y a des femmes très engagées qui peuvent assumer cette fonction. Et pourtant, on les refuse. Quand vous posez la question, on vous dit: «Non, la colonie n’a pas fait cela. Les missionnaires non plus. Les femmes ne peuvent pas assumer cette fonction». Cela m’a poussé à aller plus loin, confronter à ce sujet la Bible aux documents rédigés par d’éminents professeurs et à beaucoup de recherches actuelles sur le genre pour essayer de comprendre pourquoi la femme ne peut pas exercer la fonction de pasteur ou d’ancien dans une paroisse. Dans la société congolaise aussi, peu de femmes assument des postes de direction. Celles qui y sont arrivées ont dû combattre et sont quelquefois combattues. Essayons de voir si cela n’est pas dû à notre passé colonial …

Pour cette 6e édition des Jeudis du Défap (1), je vous pose la question traditionnelle : quelle est votre relation avec le Défap ?

Le Défap est comme une mère puisqu’il m’a soutenu dans mes recherches et pour mon séjour à Strasbourg, pendant la difficile période du Covid. Notre faculté collabore aussi avec le Défap pour la formation des pasteurs de nos Églises et le dialogue théologique.

Le Défap souhaite effectivement continuer ces partenariats, avec notamment l’attribution de bourses de recherche et d’étude pour que les pasteurs et dirigeants d’Église soient formés comme ils le désirent.

La parole est à vous !

C’est pour moi un honneur de partager avec vous ma réflexion sur la femme dans la société et dans l’Église en République démocratique du Congo. Le regard rétrospectif sur le rôle de la femme dans l’Église et dans la société congolaise pendant la période coloniale révêt une importance historique, ecclésiastique et sociétale indéniable. Cette thématique a suscité et continue de susciter des débats parfois vifs, selon qu’elle est abordée par des chercheurs africains ou occidentaux. Notre démarche s’inscrit dans une perspective historique. Il s’agit de présenter les faits tels qu’ils ont été relatés et analysés par différents érudits qui se sont penchés sur la question. Il s’agit ici d’une approche interdisciplinaire mobilisant l’histoire, la sociologie, la théologie et les études de genre afin de mettre en lumière les continuités, les ruptures et résistances qui traversent la mémoire collective congolaise. En abordant cette problématique, nous cherchons à répondre à la question: dans quelle mesure l’époque coloniale a-t-elle façonné le rôle et la perception de la femme dans l’Église et dans la société congolaise ? Et comment cet héritage continue-t-il d’influencer la condition féminine aujourd’hui ? Pour y répondre de manière systématique, nous développerons les points suivants:

La femme dans la société congolaise avant la traite et la colonisation

La femme au Congo devenu propriété privée de Léopold II (1885-1908)

La femme au Congo belge (1908-1960): société coloniale et missions chrétiennes

Héritage et implications de la colonisation sur l’Église et la société actuelles

Relecture critique et perspectives de réhabilitation et de revalorisation de la femme congolaise

Introduction

L’histoire de la République démocratique du Congo ne peut être comprise sans référence à la période coloniale de 1885 à 1960, qui a profondément transformé les structures sociales, politiques et religieuses. L’arrivée des missions chrétiennes catholiques et protestantes a introduit de nouveaux modèles éducatifs, des pratiques religieuses occidentales et des normes morales qui ont redéfini les rapports entre les sexes. Dans ce contexte, la femme congolaise s’est retrouvée au cœur d’une double tension: considérée par les missionnaires comme un vecteur privilégié d’évangélisation et de moralisation de la famille, elle restait néanmoins exclue des espaces décisionnels et des ministères ecclésiaux. Ce paradoxe révèle des enjeux sociaux et théologiques majeurs. Si les missions chrétiennes ont offert aux femmes des opportunités d’émancipation relative (entre autres l’alphabétisation, les soins de santé, la catéchèse, la formation ménagère), elles ont simultanément consolidé des structures de domination limitant leur accès à l’autorité. Ainsi, la femme coloniale fut à la fois agent de changement et sujet de contrôle, négociant son identité entre culture locale, idéologie coloniale et prescription missionnaire. Aujourd’hui encore, ces héritages continuent d’influencer la condition féminine dans l’Église et la société congolaise. Les débats contemporains sur l’égalité des genres, l’accès au ministère pastoral et la participation des femmes à la gouvernance ecclésiale portent la trace des dynamiques coloniales. Dans cette réflexion, nous voulons comprendre comment les interactions entre tradition africaine, mission chrétienne et structure coloniale ont façonné la place de la femme dans les dynamiques sociales et ecclésiales actuelles. Plus précisément, il s’agira d’identifier les représentations sociales et religieuses de la femme véhiculées par les missions chrétienne et l’administration coloniale, et d’en dégager les implications pour la condition féminine dans le Congo contemporain.

La femme dans la société congolaise avant la traite et la colonisation

La société congolaise précoloniale se caractérisait par une organisation sociale complexe, articulée autour des chefferies, des clans et des lignages. Cette structuration répondait à des logiques de filiation, d’alliances matrimoniales et de gestion de ressources naturelles. Les femmes y occupaient des places stratégiques, tant sur les plans social et économique que dans les responsabilités spirituelles, constituant ainsi une pierre angulaire de la vie communautaire. Le clan (patrilinéaire ou matrilinéaire selon les régions) était la base de la cohésion sociale. Dans les systèmes matrilinéaires comme chez les Baluba ou les Bakongo (2), la filiation maternelle déterminait la succession au pouvoir et l’héritage de biens. Les sœurs du chef avaient ainsi une influence considérable sur sa légitimité car leurs fils pouvaient hériter. Dans ce contexte, la femme ne se limitait pas à un rôle domestique. Elle était gardienne de la continuité du clan et gérante des alliances. Les mariages était souvent conçus comme des stratégies d’alliance politique où la femme représentait un pont entre deux communautés.

L’économie congolaise précoloniale reposait principalement sur l’agriculture, la chasse, la pêche et le commerce à longue distance. Les femmes étaient au cœur de la production agricole, assurant la culture de manioc, d’arachide, du maïs et d’autres vivres. Elles étaient aussi présentes dans le commerce local et régional, jouant un rôle essentiel dans le marché, lieu d’échange et de socialisation. Ce rôle économique conférait aux femmes une certaine autonomie, un statut social reconnu. Elles pouvaient accumuler des richesses, influencer les décisions économiques de leur clan et participer activement à la redistribution des ressources lors des fêtes et cérémonies collectives. Sur le plan spirituel, les femmes détenaient une place importante dans les cultes traditionnels. Elles étaient souvent prêtresses, gardiennes des fétiches ou médiatrices entre les ancêtres et la communauté. Leur rôle consistait à maintenir l’équilibre entre le monde visible et invisible en présidant aux rites de fécondité, de guérison et de protection collective. Chez les Bakongo et les Bashi (3) par exemple, certaines femmes étaient reconnues comme nganga (chez les Bashi, on dirait muzuma), spécialiste rituel, et ces femmes jouissaient d’une grande autorité spirituelle. Ce rôle spirituel renforçait leur influence sociale car elles contribuaient à la cohésion du groupe et la légitimité des chefs politiques. Ainsi, le pouvoir féminin s’exprimait de manière complémentaire à celui des hommes dans une logique de réciprocité et d’équilibre.

Dans la société congolaise précoloniale, la femme était loin d’être marginalisée. Elle constituait un pilier de l’organisation sociale, économique et spirituelle. Sa participation active dans les chefferies, les clans, l’agriculture, le commerce et les cultes traditionnels montre que son rôle dépassait largement la sphère domestique. Ce type de statut met en lumière une dynamique sociale où les responsabilités étaient partagées et où la complémentarité des sexes garantissait la survie et la prospérité des communautés.

La femme au Congo devenu propriété privée de Léopold II (1885-1908)

De 1885 à 1908, l’État indépendant du Congo fut la propriété personnelle du roi Léopold II. Derrière les discours officiels de civilisation et de lutte contre l’esclavage arabe, la priorité était à l’exploitation des richesses locales, en particulier le caoutchouc et l’ivoire. Comme le souligne Elikia M’Bokolo (4), la colonisation léopoldienne se trouva ainsi associée aux formes les plus archaïques et les plus violentes de la présence étrangère en Afrique. Plusieurs auteurs qualifient ce régime de «malédiction», «État esclavagiste», parlent même de «génocide». Dans ce système, les populations congolaises furent soumises à la violence, à l’exploitation et à la dépossession. Les femmes en particulier subirent une triple marginalisation. Dans la société précoloniale (comme nous venons de le décrire), elle jouait un rôle central dans la reproduction, l’agriculture, l’éducation et la transmission culturelle. Or le travail forcé des hommes ,engagés par la colonie pour le caoutchouc, les contraignait à assurer seules la subsistance familiale tout en subissant violences et humiliations. Une pratique récurrente consistait à prendre les femmes en otage pour forcer les hommes à remplir les quotas de caoutchouc, ce qui fit d’elles un instrument de chantage colonial. Victimes de violences physiques et sexuelles, elles devinrent à la fois cible et otages du système léopoldien. Sur le plan éducatif, leur formation resta limitée. Si certaines missions ouvrirent des écoles, celles-ci destinaient les filles à la couture, la cuisine et le catéchisme dans le but d’en faire des bonnes épouses et des auxiliaires de la mission chrétienne sans véritable instruction intellectuelle ou professionnelle.

Ainsi, la femme congolaise passa d’un rôle valorisé dans les structures traditionnelles à une condition de dépendance et de victimisation. Son corps, son travail et sa maternité furent instrumentalisés au service du profit colonial.

La femme au Congo belge (1908-1960): société coloniale et missions chrétiennes

En 1908, face aux pressions internationales causées par les atrocités commises dans l’État indépendant du Congo, le roi Léopold II céda officiellement son territoire personnel à la Belgique, qui fit du Congo une colonie. Dès lors, l’administration coloniale belge mit en place une politique visant à transformer la société congolaise, notamment à travers des institutions religieuses et scolaires, mais dans un cadre fortement hiérarchisé, paternaliste et patriarcal. (…) L’évangélisation devait surtout servir les intérêts de la Belgique, inculquer soumission, obéissance et dépendance tout en décourageant l’esprit critique et toute velléité d’émancipation.

Dans ce contexte, la femme congolaise fut progressivement réduite à une fonction domestique et subalterne calquée sur le modèle bourgeois européen. L’éducation coloniale fut l’un des principaux instruments de domination. Différenciée selon les genres, elle formait les garçons à devenir ouvriers, artisans ou employés subalternes, tandis que les filles recevaient une instruction limitée au foyer, à la couture, à la cuisine, à l’hygiène et au catéchisme. L’objectif n’était pas de former des cadres féminins mais de façonner des épouses pieuses et soumises. À la veille de l’indépendance, moins de 1% des femmes savaient lire et écrire en français et aucune n’avait accédé à l’université. La scolarisation féminine fut pensée moins comme une émancipation que comme un moyen de discipliner les pauvres et les foyers.

Dans le domaine économique, alors que les hommes étaient mobilisées pour les plantations, les mines et les chantiers, les femmes demeuraient les principales actrices de l’agriculture vivrière, garantissant la survie des ménages. Pourtant, leur contribution fut invisibilisée et considérée comme naturelle, donc non économique. Elles assuraient seules la subsistance familiale et devaient, en plus des travaux des champs, s’occuper des nombreux autres problèmes familiaux, aggravés par l’abandon fréquent des hommes partis travailler en ville où ils pouvaient s’engageaient dans une vie de concubinage et dilapider leur salaire, laissant femme et enfants trimer dans une misère indescriptible. Le salariat féminin restait marginal et principalement cantonné au service domestique, que ce soit dans les foyers européens, les missions ou quelques postes subalternes dans les hôpitaux et ateliers de couture. Ces emplois étaient précaires, faiblement rémunérés, sans droits formels et exposés à des abus physiques, verbaux ou sexuels. Le terme boyesse traduit une double domination: raciale parce qu’au service des Européens, patriarcale parce qu’assignée aux tâches domestiques. Contrairement aux hommes, les possibilités de mobilité sociale pour les femmes demeuraient quasi inexistantes. Dès les années 1920, dans les centres urbains comme Léopoldville, Élisabethville ou Stanleyville (5), les Européens employèrent massivement des boyesses pour l’entretien des maisons, la lessive, la préparation des repas et la garde des enfants. Ces femmes recevaient des salaires très bas, souvent en nature, sans contrat ni protection sociale et étaient presque invisibles dans les statistiques officielles du travail. Contrairement aux hommes qui pouvaient parfois progresser dans la hiérarchie coloniale d’un statut de boy à celui de chauffeur, cuisinier ou employé spécialisé, les femmes restaient presque systématiquement confinées au service domestique. Quelques exceptions existaient pour les femmes formées dans les écoles ménagères des missionnaires protestants, employées comme assistantes d’hôpitaux ou couturières, mais elles restaient minoritaires.

Violences et vulnérabilité

Éloignés de leurs épouses européennes, certains colons prirent des Congolaises comme concubines. Celles-ci n’étaient pas considérées comme partenaires mais comme objets de plaisir et auxiliaires domestiques. (…) Ce concubinage, structuré par le mépris racial et la domination patriarcale, renforça les hiérarchies coloniales. Bien que jugé contraire à l’idéologie chrétienne du mariage, il fut toléré par les missionnaires catholiques avant d’être progressivement combattu. Les Congolaises engagées dans ces unions restaient sans reconnaissance juridique et exposées à la marginalisation sociale. Les enfants métis furent particulièrement discriminés: ils étaient rejetés à la fois par les Européens et par les Africains. Certaines femmes se disaient fières d’être l’épouse du blanc, mais elles subissaient le mépris de leur communauté. Souvent abandonnées après l’accouchement, elles devaient confier leur enfant ou payer un soldat pour qu’il soit reconnu légalement. Ces enfants grandissaient dans une précarité identitaire et sociale. Le concubinage colonial révèle la vulnérabilité sexuelle et sociale des femmes congolaises prises dans un système de domination raciale et patriarcale. À travers ces unions déséquilibrées, l’administration coloniale renforçait les hiérarchies tandis que les femmes et leurs enfants portaient durablement les stigmates psychologiques et sociaux de cette pratique.

Rôle et place de la femme dans les missions chrétiennes

Les missions chrétiennes, surtout catholiques mais aussi protestantes, furent des acteurs centraux de la société congolaise sous la colonisation belge. Elles agissaient comme les bras moral et social du projet colonial : école, hôpitaux, encadrement des mœurs et relais administratifs. La question féminine y prit une coloration particulière: les missions diffusèrent un modèle genré de la personne et de la société tout en offrant aux femmes des espaces nouveaux. Elles pouvaient aller à l’école, elles pouvaient avoir des emplois dans les maisons des missionnaires, elles pouvaient travailler dans les hôpitaux. Ces travaux un peu négligés furent à la fois instruments de domestication et vecteurs d’autonomie limitée.

Les missions protestantes, moins nombreuses à cette époque, proposaient parfois des approches différentes comme l’alphabétisation mixte. Mais la segmentation sexuelle de l’éducation et de la discipline sociale resta prégnante. L’éducation primaire des filles resta fortement genrée mais, malgré ces dispositions coercitives, certaines élèves bénéficièrent d’une insertion comme catéchiste, enseignante auxiliaire, sage femme ou dans des petits commerces liés à la couture, illustrant le potentiel d’émancipation partielle au sein d’un système de soumission. Les missions chrétiennes implantèrent des structures sanitaires modernes et formèrent les Congolaises comme aides infirmières ou sages-femmes, tout en maintenant une hiérarchie du savoir excluant la formation des médecins africains. Les femmes recrutées dans ces structures reçurent reconnaissance sociale et ressources économiques limitées, mais restèrent dans un cadre hiérarchique strict et paternaliste. Cette formation donna néanmoins naissance à une élite sanitaire nationale et a joué un rôle clé après l’indépendance. Les guérisseuses et sages femmes traditionnelles furent marginalisées, parfois stigmatisées comme sorcières et la médecine coloniale justifiait la supériorité européenne. Certaines femmes catéchistes ou aidantes sociales occupèrent des positions intermédiaires entre missions et communautés, servant à la fois les projets missionnaires et leurs intérêts propres.

L’administration, les missions et les entreprises privées ont reconfiguré la vie quotidienne, le rôle économique et le statut social des femmes avec des effets multiples de désintégration des structures sociales et économiques, vulnérabilité, marginalisation éducative mais aussi émergence de stratégies d’adaptation. En mobilisant massivement les hommes pour les travaux forcés, les plantations ou les mines, la colonisation a transféré aux femmes la responsabilité de la production vivrière, de l’éducation des enfants et de la gestion domestique, renforçant leur charge de travail et leur subordination, souvent au détriment de leur santé et sans reconnaissance par l’État colonial qui privilégiait les cultures de rente. Les missions chrétiennes promurent une vision domestiquée de la femme qui était centrée sur le rôle d’épouse et de mère obéissante selon le modèle européen, réduisant l’espace public féminin et limitant l’accès à la vie politique et économique. Les politiques éducatives discriminatoires favorisèrent l’enseignement masculin. Cette exclusion scolaire contribua à l’absence quasi totale des femmes dans les professions qualifiées et parmi les cadres intermédiaires, même à la veille de l’indépendance. La législation coloniale institutionnalisa la dépendance féminine. Les femmes étaient juridiquement mineures, incapables de signer un contrat de travail ou de posséder de terre sans l’autorisation de leur mari. En somme, la colonisation belge et l’enseignement missionnaire ont marginalisé socialement, économiquement, politiquement et juridiquement les femmes congolaises.

Héritage et implications de la colonisation sur l’Église et la société actuelles

L’époque coloniale a laissé des traces durables sur la condition féminine en République démocratique du Congo. Les structures coloniales et missionnaires ont institutionnalisé une hiérarchie des genres, plaçant les femmes dans des positions subalternes, héritage encore perceptible dans la société et dans les Églises aujourd’hui. On peut citer quelques exemples:

Le modèle de la femme épouse soumise et mère éducatrice demeure dominant dans les discours religieux et les programmes scolaires.

La sous-représentation des femmes dans les instances politiques, ecclésiastiques et décisionnelles est remarquable.

Les femmes ont un accès limité à l’éducation et aux ressources économiques avec une priorité masculine implicite.

Il y a des stéréotypes culturels assignant aux femmes des rôles secondaires limitant leur accès aux postes de décision tant dans les villes que dans les campagnes. L’histoire coloniale a façonné une théologie ecclésiale excluant les femmes des ministères officiels.

Relecture critique et perspective de réhabilitation et de revalorisation de la femme congolaise

Que peut-on faire au regard de cette histoire sombre par rapport à la femme ? Une analyse critique de cette histoire permet de déconstruire l’idée que la subordination féminine serait naturelle ou bibliquement fondée.

Valoriser la participation effective des femmes souvent invisibilisées dans l’historiographie officielle mais indispensables à la mission de l’Église.

Ouvrir la voie à une théologie contextualisée inclusive reconnaissant les dons et le charisme féminins. Le mouvement féministe congolais et la montée des associations chrétiennes féministes témoignent d’une volonté de rupture avec ces héritages patriarcaux et missionnaires. Pour dépasser les héritages de la colonisation et des missions qui ont institutionnalisé la subordination des femmes, on peut agir et s’engager au niveau ecclésial, social et mémoriel. Cette réhabilitation et la valorisation de la femme passent par une démarche intégrée (théologique, éducative, économique et mémorielle) visant à transformer les héritages patriarcaux et coloniaux en opportunités pour l’autonomie, la participation et la reconnaissance des femmes, tout en consolidant un projet inclusif et équitable pour les générations futures.

Comment peut se faire cette réhabilitation sociale ou ecclésiale ? Il faut d’abord:

Réaffirmer l’égalité fondamentale en Christ. Les hommes et les femmes sont tous égaux devant Dieu.

Valoriser la vocation féminine dans l’histoire du salut.

Développer une théologie qui met en lumière les figures féminines de la Bible: les prophétesses, les juges, les apôtres, les martyres et leur rôle actif dans l’histoire de l’Église, allant au-delà de la seule fonction de mère ou d’épouse.

Dénoncer la chosification et la domination. Il faut utiliser la chaire et les enseignements pour condamner fermement la chosification de la femme dans la société et dans l’Église, y compris les pratiques coutumières.

Ouvrir des espaces de gouvernance qui permettent aux femmes d’accéder à des postes de responsabilité dans les conseils paroissiaux, synodaux et d’autres instances décisionnelles. (…) Une théologie inclusive doit reconnaître que les femmes participent activement à la mission de l’Église et à la transmission de la foi et non comme auxiliaires secondaires.

Revoir les structures de gouvernance ecclésiale pour assurer une représentation significative et équitable des femmes.

Faire une relecture de la théologie du ministère, promouvoir la formation théologique pour les femmes, institutionaliser le rôle de la femme en mettant en place des structures permanentes qui encouragent les activités des femmes. Et ces structures doivent être dotées de ressources adéquates au sein des Églises pour veiller à l’application des principes d’égalité et de promotion féminine.

Renforcer l’action sociale féminine. La réhabilitation sociale et économique passe par la promotion de l’éducation des filles, par l’accès aux ressources économiques, par la participation aux structures politiques, par les plaidoyers contre les lois discriminatoires. La réhabilitation mémorielle et culturelle passe par l’intégration des récits des femmes dans l’histoire nationale, la reconnaissance des formes de résistance et d’initiative féminines, l’éducation aux droits et à l’égalité du genre.

Conclusion

Réfléchir sur le rôle de la femme dans la société et l’Église à l’époque coloniale montre que la colonisation a profondément structuré les rapports de genre en renforçant une hiérarchie patriarcale qui cantonnait la femme à la sphère domestique. Les missions chétiennes, tout en introduisant l’éducation et certaines formes d’émancipation, ont contribué à légitimer une théologie de la subordination féminine encore perspectible dans plusieurs Églises congolaises. Malgré cette marginalisation, les femmes ont joué un rôle crucial dans la transmission de la foi, l’éducation des enfants et le soutien matériel aux missions, bien que souvent invisibilisé historiquement. Leur contribution constitue une base pour revaloriser la mémoire collective et reconstruire une histoire plus juste.

Aujourd’hui, la société d’Église congolaise porte encore les traces de cet héritage colonial. L’accès limité des femmes aux postes décisionnels et aux ressources économiques ainsi que la persistance de stéréotypes genrés témoigne de la continuité de ces structures. Dans le domaine religieux, la gouvernance reste largement masculine malgré les revendications pour l’égalité et la reconnaissance des ministères féminins. Une relecture critique est nécessaire. La théologie africaine contemporaine propose de déconstruire la domination patriarcale et de promouvoir une ecclésiologie inclusive. Cela implique de réhabiliter la mémoire de femmes, de valoriser leurs dons spirituels et de favoriser leur intégration dans la gouvernance ecclésiale. Ainsi, l’héritage colonial, malgré l’accentuation des discriminations, ouvre paradoxalement des perspectives de transformation. Il invite à passer de la marginalisation à la valorisation, de l’invisibilité à la reconnaissance et de la subordination à la coresponsabilité pour construire une société et une Église juste et inclusive fondée sur l’égalité et la dignité. L’inclusion des femmes et des jeunes dans les espaces ecclésiaux et sociaux demeure un défi central. La théologie libératrice et contextualisée offre une voix pour repenser l’Évangile dans les contextes africains en mettant l’accent sur la dignité humaine et la libération intégrale. L’Église et la société congolaises sont appelées à un travail de mémoire critique: reconnaître les blessures du passé colonial tout en valorisant les résistances et initiatives locales afin de reconstruire des identités collectives justes et inclusives. Comme l’a souligné Paul Ricœur, se souvenir, c’est à la fois reconnaître la dette du passé et ouvrir un avenir transformé.

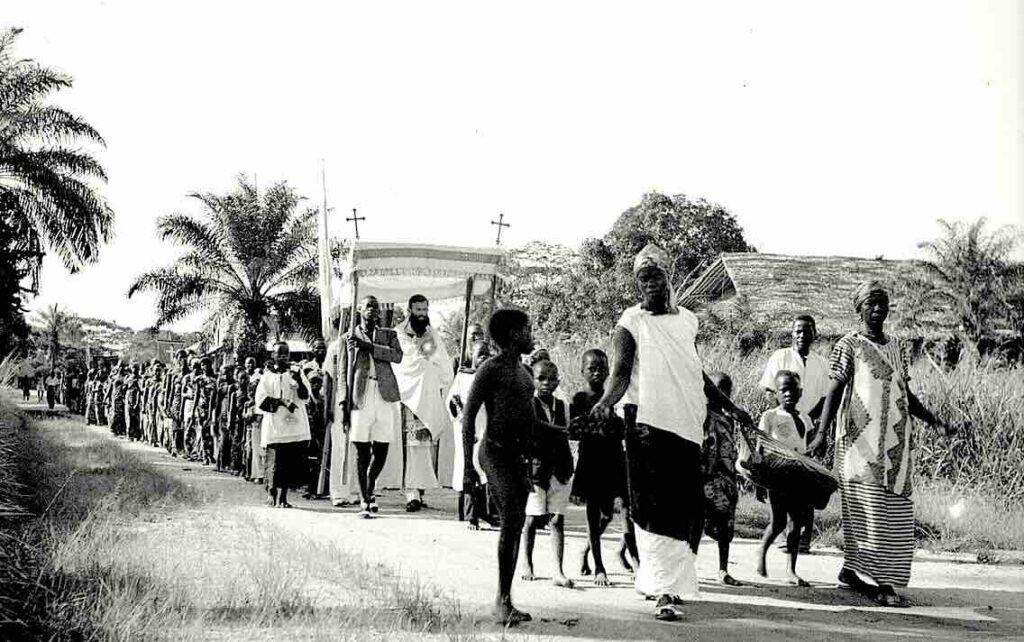

Illustration: procession catholique en 1941-1942 à Buta, près de Stanleyville (photo Annemarie Schwarzenbach, Bibliothèque nationale suisse).

(1) On peut lire les textes des 5 conférences précédentes des Jeudis du Défap en 2025 sur notre site: Leadership féminin et Églises africaines (Gertrude Kamgue Tokam, 13 février), Identité, hostilité, hospitalité (Olivier Abel, 20 mars), L’afropéanité et la transformation du christianisme européen (Jeanine Mukaminega, 24 avril), L’imaginaire et la théologie de la reconstruction (Elom Komivi Alagbo, 22 mai), L’Afrique dans la Bible (Lévi Ngangura, 11 septembre).

(2) Les langues luba sont principalement parlées en RDC entre les provinces du Kasaï et du Katanga mais aussi en Zambie et en Angola. Le tshiluba, version du luba parlée au Kasaï, est l’une des 4 langues nationales du pays et serait parlé par environ 7 à 12 millions de personnes. Le kikongo (lui aussi langue nationale) est parlé à l’ouest de la RDC, au Congo Brazzaville et en Angola dans les territoires de l’ancien royaume du Kongo par environ 20 millions de personnes. En domaine bantou, ba- indique le pluriel (et donc les locuteurs) et ki- (ou tshi-) la langue.

(3) Autre grand groupe linguistique bantou, principalement dans l’Est de la RDC autour de Bukavu.

(4) Historien congolais (1944), spécialiste de la période contemporaine en Afrique et ancien directeur d’études à l’EHESS.

(5) Aujourd’hui Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani.