L’homme maître de l’homme (2)

Face à une science qui «est entrée dans la sphère du pouvoir», «la multiplication des comités d’éthique montre la persistance d’une conscience morale, mais d’une conscience dans le désarroi et qui ne trouve plus ses repères». Dans cette conférence donnée en 1988, France Qéré, alors membre du Comité national d’éthique, réfléchit à »comment moralité garder».

Conférence donnée dans le cadre des conférences-débats organisées par le pasteur Alain Houziaux à la paroisse de Port-Royal (Paris), après une conférence de Jean Bernard intitulée L’homme maître de l’homme (1), Foi&Vie 1988/6.

La médecine, morale en acte

Je commencerai par un paradoxe.

De toutes les disciplines de l’esprit humain, la médecine, qui se définit à la fois comme un art et comme une science, est de loin celle qui est affectée du plus grand crédit de bonté: c’est la morale en acte. Qu’imaginer en effet de plus bienveillant envers l’homme que d’assurer la vie physique, l’intégrité du corps, sans laquelle les autres faveurs de la vie ne sont que des leurres et ne peuvent s’effectuer ? Qu’est-ce que la liberté si l’on est invalide et tourmenté de douleurs, qu’est-ce que la justice ou la beauté ?

«Où le corps et l’esprit sont en mauvais état, rappelle Montaigne, à quoi faire ces commodités externes ? vu que la moindre piqûre d’épingle et passion de l’âme est suffisante à nous ôter le plaisir de la monarchie du monde.»

Je ne peux disposer des autres biens qu’à cette condition préalable du corps maintenu en bon état.

Cette bonté initiale a été ressentie très tôt, et dans le temps même où la médecine ne la manifestait guère, sinon par ses intentions de guérir mais fort peu par ses réalisations. L’impuissante médecine, pourtant saluée sur ses projets au lieu de ses enfants, a inspiré la métaphore ancienne qui désigne le Christ comme le pourvoyeur du salut et le nomme le iatros, le médecin suprême.

La morale s’expose à l’immoralité

La discipline qui vise le bien essentiel, qui est donc éthique, a fait en quarante années des progrès spectaculaires dont l’allongement de la vie est le signe le moins discutable. Mais elle ne se contente pas de répliquer à la maladie, de lui opposer des parades chirurgicales ou médicamenteuses. Dans la foulée, elle met sous l’oculaire de la connaissance les mécanismes profonds de la vie. jusque là enclos dans leur mystère, qui sont l’événement de la procréation, les lois de l’hérédité, le fonctionnement du système nerveux. Connaître, c’est déjà maîtriser, et nous marchons vers une ère nouvelle où l’homme se substituera de plus en plus aux spontanéités de la nature, organisera l’individu selon l’idée qu’il s’en fera, et modèlera comme le Prométhée voleur de feu, la statuette qui deviendra un homme. Ce programme est déjà bien avancé pour la procréation, mais l’on entrevoit déjà quelques-unes des performances que l’on appelle déjà le génie génétique et qui place résolument la fabrication de l’humain dans l’éventail des technologies appliquées aux choses: l’efficacité acquise autorise déjà l’expression qui fait le titre de ce soir, l’homme maître de l’homme.

Considérons cette expression et voyons en quel cas on pourrait l’appliquer, à part celui dont nous traitons: l’homme maître de l’homme, cela peut se dire d’un tyran qui décide arbitrairement du sort des citoyens d’un État. Cela peut se dire d’un homme libre qui dispose d’esclaves; cela peut se dire d’un magicien, d’un envoûteur, qui dirige ses initiés; cela peut se dire d’un inquisiteur ou d’un propagandiste qui s’arroge un pouvoir discrétionnaire sur les âmes. Dans tous les cas, l’homme maître de l’homme implique une situation parfaitement inéthique, où l’un a un pouvoir entier sur un autre qui n’en a aucun. La formule, l’homme maître de l’homme, sous son apparente symétrie, cache une proposition parfaitement perverse, car il n’y a pas sous ce nom commun, d’homme unique, ce qui nous renverrait à la notion vénérable d’homme maître de lui-même, à l’encratie des Grecs, mais il y a bien deux hommes. Pouvoir, c’est en effet pouvoir sur quelqu’un. La puissance de l’un met l’autre sous sa coupe et par conséquent l’impuissance de qui subit grandit avec la puissance de qui agit.

Le fait de se rendre maître du corps ne va pas faire peser sur tous les hommes la même menace d’être dominé et modifié : le pouvoir biologique fait comme tous les pouvoirs, il scinde la condition humaine en deux catégories ordinaires de dominant et de dominé. C’est particulièrement vrai ici : quand l’homme se rend maître de la procréation, il travaille sur le corps féminin et les équipes sont masculines: le fait est ressenti aujourd’hui comme tel, au point que les mouvements féministes désavouent les procréations artificielles et se mettent ainsi dans le cortège du Cardinal Ratzinger ! Quand l’homme travaille sur les embryons, il sait bien que cela ne le concerne pas: il ne deviendra pas un embryon. Quand il travaille sur les déments ou les végétatifs, il sait bien que c’est une catégorie d’individus dont il est très éloigné, lui qui dispose de toutes ses facultés.

Et puisque l’écart entre eux deux est très grand, que l’un a pouvoir et l’autre pas, sans réciprocité possible, et que la disproportion est portée à un degré ultime, la requête élémentaire de justice est faussée, nous sommes en pleine inéthique.

Ainsi la science éthique entre toutes se trouve engagée dans l’inéthique. La morale s’expose à l’immoralité. Telle est la contradiction.

Née avec les plus pures intentions, la science est entrée dans la sphère du pouvoir, dont elle peut subir les effets corrupteurs, comme n’importe quel autre pouvoir de l’homme sur l’homme, le politique, l’économique, le religieux, le scientifique, le médiatique, le bureaucratique. Cela ajoute une -cratie supplémentaire. Comment donc nous sortir de cette contradiction qui fait que l’inéthique d’un pouvoir tardif vient heurter l’éthique du secours ancien ?

Des zones étranges, crépusculaires, déroutantes

Je voudrais bien résoudre la contradiction et distinguer entre les âmes médicales, faire le tri des pures et des impures, comme au tympan des cathédrales. Mais me voilà prise dans une nouvelle vague de difficultés. Car il n’y a pas que le problème posé par l’usage du pouvoir qui nous inquiète.

La médecine a découvert une lune, où personne n’a encore marché ni beaucoup réfléchi, et qui jette quelque embarras dans la théorie et dans la pratique.

Notre définition de l’homme est en effet en train de changer. La biologie ne travaille plus que sur l’homme fait, quelque part entre le fœtus et le cadavre. Elle n’est plus seulement mise devant le fait accompli de la maladie, considérée comme l’ennemie à vaincre. Que l’on me comprenne bien. On a toujours considéré la pathologie comme une incartade dont il fallait châtier la nature en rétablissant la norme de la santé. Mais la santé n’a jamais été une norme de la nature, qui présente au contraire un penchant tristement entropique: c’est nous qui avons décrété cela. La morale de la médecine repose sur un jugement de valeur émis par l’homme. Elle lutte contre les propres lois de la nature, qui inclut dans le normal le pathologique. Avant Canguilhem, le Camus de La Peste disait:

«Ce qui est naturel, c’est le microbe. Le reste, la santé, l’intégrité, la pureté, c’est un effet de la volonté, et d’une volonté qui ne doit jamais s’arrêter.»

Le projet médical est précédé par un jugement axiologique, sans valeur scientifique ni objectivité, qui pose la santé comme norme.

Or aujourd’hui la science médicale ne se met plus seulement en face de la maladie, sa vieille et chère ennemie. Elle ne travaille plus seulement sur l’organisme perturbé. Elle ne renvoie plus seulement à l’image idéale du corps en santé, où brille, claire et triomphante comme une statue grecque, l’idée de l’homme. Il lui faut admettre à l’intérieur de l’humanité des zones étranges, crépusculaires, déroutantes, qu’elle a découvertes dans les états du commencement et de la fin. Cet élargissement pose question: est-on encore une personne quand on devrait être mort, qu’on est comme mort et que cependant on ne l’est pas ? tels sont les états neurovégétatifs où la vie se maintient sans espoir ni retour de conscience. Est-ce déjà une personne que cet amas cellulaire pas plus gros qu’une tête d’épingle, qu’on appelle l’embryon, où ni le droit ni l’imagerie n’aident beaucoup notre incertitude ? Le droit. parce que simultanément il lui accorde le droit de toucher l’héritage et de retourner au néant, l’examen optique, parce qu’il montre quelque chose qui ressemble à du tissu végétal ou à la genèse d’une souris, et ce assez longtemps.

Nous avons capacité pour agir sur une humanité que nous discutons encore comme telle, celle des commencements et de la fin. Non seulement il y a accès. dans la longueur du concept homme, jusqu’à des rives jusque là inconnues mais nous pénétrons aussi dans la profondeur interdite, puisque nous touchons au cœur le plus intime, le plus originel de l’homme, les gènes de l’embryon ou les molécules du cerveau qui font la pensée. Nouveaux problèmes, nouvelles interrogations. A-t-on le droit de toucher ainsi à la source et à l’intimité la plus secrète de l’homme, tant dans son corps que dans son esprit ? Et quand la médecine intervient sur la procréation, est-il correct qu’elle s’immisce dans les secrets d’alcôve et vienne présider en tiers indiscret, à la conception d’un être nouveau ? Toutes les intimités sont violées. Bien des esprits s’effarouchent ainsi de cette pénétration de l’intime, réalisée par notre maîtrise sur les grands mécanismes de la vie. Ce n’est pas seulement le glissement subreptice vers l’abus qu’ils redoutent, mais le caractère déjà profanateur de ces gestes nouveaux.

Comment moralité garder ?

Triple perplexité: qu’est-ce que la médecine en son alliance de pouvoir et de vouloir, de bien et de mal possible; qu’est-ce que le sujet qu’elle traite, en ses identités marginales ? Qu’est-ce que l’acte médical, et peut-il s’insérer partout ? Bref, quelles pratiques, quelles représentations ?

La multiplication des comités d’éthique montre la persistance d’une conscience morale, mais d’une conscience dans le désarroi et qui ne trouve plus ses repères. Comment moralité garder?

1. Je dirai d’abord qu’il faut poursuivre le travail de critique des pouvoirs, tâche traditionnelle, dont nous avons longue expérience. Il consiste à combattre les finalités tordues, la griserie du succès, l’ambition, le fanatisme scientiste, et surtout la cupidité. Tâche facile, puisqu’usuelle, dans le concept, sinon dans l’exécution.

2. Il faut continuer à faire fond sur les grands préceptes qui ont pétri la conscience morale depuis des millénaires, même en ces situations nouvelles et plus que jamais. Il existe une morale commune, fondée sur le prix, l’amour et le sens de la vie, et qui s’est formulée partout sous la forme de la règle d’or. Celle-ci demande que l’on désire pour les autres ce que l’on désire pour soi. C’est le «ton prochain comme toi-même» du Décalogue. Cette morale, transmise par le judéochristianisme, inspire les impératifs de Kant, qui font autorité au Comité National, et notamment celui qui dit que l’on doit traiter tant son prochain que soi-même, comme une fin et non comme un moyen.

L’homme de plus en plus faible, la science de plus en plus forte

Il n’y a aucune raison de changer ces principes devant les frontières élargies de notre humanité. Promesse ou ruine, l’humanité est quand même là, et nous tient dans l’obligation du respect. Cette obligation est universelle. Mais ceux qui ont la foi n’ont pas besoin de beaucoup de discours pour s’en expliquer: il leur suffit de dire que l’homme est créé par Dieu, qu’il est son image, et que n’étant pas notre œuvre, nous n’en sommes pas les maîtres. Nous sommes tenus à son égard à de simples devoirs de gérance, comme le rappelait déjà saint Basile.

Je crois même que la nécessité de notre vigilance est redoublée en raison de l’écart croissant qui sépare les deux interlocuteurs, l’homme de plus en plus faible puisque saisi dans ses états d’inconscience profonde, la science de plus en plus forte puisque ayant accès et pouvoir dans cette intimité jusqu’ici dérobée à ses interventions, la molécule du cerveau ou le gène.

Il est clair que plus la faiblesse est grande, plus il faut la protéger, et que plus le pouvoir de l’intervenant est grand, plus il est à contrôler. Or la force du faible, c’est son droit; le tempérament du fort, c’est son devoir. Et ce sont bien ces normes-là qui nous ont guidés dans nos différents avis sur les procréations assistées: mettre du devoir dans la puissance des parents, mettre des droits dans la faiblesse de l’enfant. Cette conversion d’une puissance en service est le commentaire permanent de l’Écriture, elle paraît dans le serviteur souffrant du second Isaïe, dans la figure du Christ, à qui saint Jean fait dire que «le plus grand est celui qui sert». Même retournement de la faiblesse du pauvre en droit et dignité, qu’expriment les pages inaugurales de Luc, dans le Magnificat notamment.

Soyons plus précis: s’il est une valeur dont le travail biologique doit avant tout se soucier, c’est la liberté, parce qu’elle représente l’originalité absolue de l’homme. Il faut d’autant plus y penser que l’on se trouve, dans les situations dont nous traitons, devant des êtres à qui elle fait défaut. Une moralité évidente commande que l’on se fasse le tuteur de ces libertés défaillantes.

Ne nous laissons pas aller à l’heureuse illusion selon laquelle l’intervention technique ne ferait que rendre sa liberté à quelqu’un qui en aurait été privé par quelque accident de nature. La capacité acquise par l’homme donne à la liberté d’autres adversaires que la maladie. Aussi bien les requêtes des individus, la pression de l’État, la fougue scientifique, l’ambition du succès et même le désir de la perfection sollicitent parfois le geste médical. Il faut défendre le sujet contre toutes les menaces qui cernent désormais sa dignité de sujet et sont susceptibles de conspirer contre lui, en décidant de son sexe, de sa structure de parenté, en posant «l’enfant quand je veux, si je veux» et bientôt «comme je veux».

Intervenir, mais le moins possible

Il y a dans le mythe de la Genèse un moment très beau, où Dieu se cache pour aller fabriquer Eve. Il ne veut pas être vu. Quand il l’a achevée, il l’amène, dit le texte, devant Adam, et Eve surgit dans son épiphanie de charme et d’étrangeté. Elle vient vers l’homme et ne vient pas de lui. Elle est désirée mais non décidée par lui. Ainsi éclosent sa liberté donc son humanité.

De même quand le Dieu du Lévitique exhorte son peuple à être saint comme lui est saint, il honore en lui le sens premier du mot de saint, qui veut dire séparé. Il établit une part intacte, inviolable par autrui, le sentiment de soi absolument personnel, intime et ne dépendant ni du complot ni du regard des autres. Telle est la condition première de la liberté future.

Intervenir, mais le moins possible, Je principe de modération constituera sans doute la grande recommandation de demain.

Enfin, l’éthique réclame aussi une certaine modestie de la conscience: il faut savoir que toutes les exigences ne peuvent être sauvées ensemble, que si on fait une chose, c’est au prix de l’autre, que le bien peut devenir le mal, que l’effet immédiat peut nuire au long terme, que l’individu et la collectivité sont en conflit et qu’il faut souvent soupeser des intérêts philanthropiques et les soumettre à l’évaluation du «moindre mal», ce qui est la forme misérable de l’éthique, mais dans cette conscience humiliée réside encore et toujours le principe de moralité.

France Quéré, théologienne, membre du Comité national d’Ethique

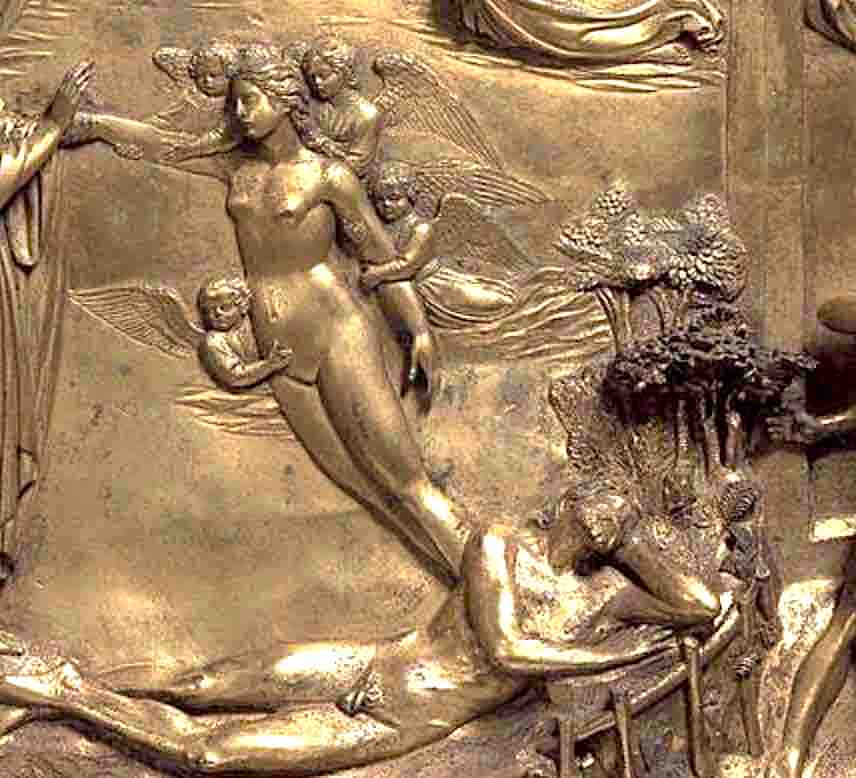

Illustration: La création d’Ève (Lorenzo Ghiberti, Florence, vers 1430).

Commentaires sur "L’homme maître de l’homme (2)"

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

Le prophétisme se mesure avec le recul, notamment quand un texte comme celui-ci s’avère toujours aussi pertinent quelques décennies après avoir été dit et publié.