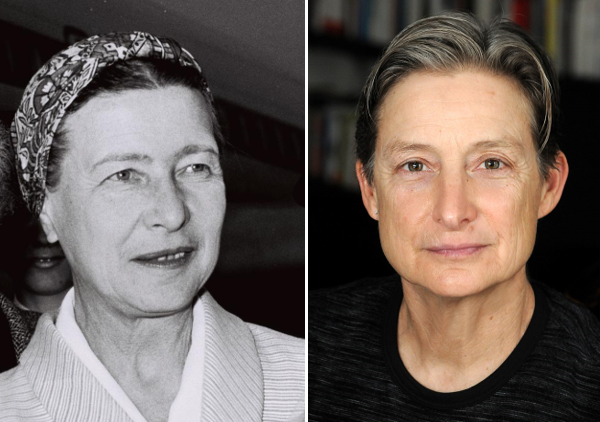

De Simone de Beauvoir (…) à Judith Butler

Présentation, comparaison et confrontation des thèses philosophiques de deux penseuses féministes majeures, l’une française, l’autre américaine, l’une disparue en 1986, l’autre contemporaine, et de l’impact de leurs écrits sur la condition féminine actuelle.

Intervention prononcée lors de la journée du Christianisme social Égalité femmes hommes: réalité ou utopie? du 22 octobre 2022.

Vous l’avez sans doute compris au titre de mon intervention, j’aimerais rendre compte d’une certaine évolution du féminisme, depuis le féminisme tel qu’il a pu émerger dans les années 1950 à 1970, à la suite entre autres de la parution du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir en 1949, jusqu’à ce qu’on a coutume d’appeler le néo-féminisme, né aux alentours des années 2000, et dont Judith Butler est une figure de référence.

Je choisis deux femmes philosophes sans entrer dans le détail des combats féministes dont elles ont été l’une et l’autre inspiratrices, d’une part pendant les Trente Glorieuses (avec en France le MLF, le planning familial, la loi Veil autorisant l’avortement, etc.), dans le prolongement d’un éveil de la conscience politique féministe au cours du 20e siècle, et d’autre part depuis le début du 21e siècle, où ces combats ont partie liée avec la lutte contre l’homophobie, et je dirais plus généralement contre une vision hétéronormée et patriarcale de la société (qui a abouti au mouvement #MeToo en même temps qu’au mouvement LGBTQ). Derrière ce néo-féminisme, qui est susceptible de susciter un certain rejet ou qui peut agacer, se dresse la figure de Judith Butler, fer de lance des études de genre. Elle est, entre autres, l’auteure de Gender trouble (Trouble dans le genre, 1990) et de Défaire le genre (2006).

Laissons les polémiques. Je voudrais simplement présenter les thèses philosophiques de l’une et l’autre. Les comparer, les confronter. Ce qui est l’occasion de stimuler notre réflexion au sujet de la lutte pour l’égalité entre hommes et femmes.

Deux mots d’abord sur nos deux auteures.

Simone de Beauvoir (1908-1986), écrivaine et philosophe, est reconnue mondialement depuis la parution du Deuxième sexe. Elle fut la compagne de Sartre (mort en 1980) dont elle a partagé les principales thèses existentialistes, quelle que soit aussi son originalité propre.

Judith Butler, Américaine, née en 1956, professeure à l’université Berkeley depuis 1993 (elle enseigne aussi en Suisse à l’European Graduate School), est connue pour son travail sur le genre ou le courant queer. Juive antisioniste, radicale de gauche, elle dénonce l’impérialisme américain ou l’islamophobie. Elle est à son tour une philosophe reconnue, lectrice de Hegel, de Marx, de Freud, de Lacan, de Foucault, de Derrida, de Lévi-Strauss… une philosophe ardue, de lecture plus difficile que Simone Beauvoir, et qui, en tout cas, ne s’est pas essayée comme cette dernière à la littérature (Simone de Beauvoir a reçu le Prix Goncourt en 1954 pour son roman Les Mandarins).

Considérons donc leurs positions philosophiques respectives.

1) Simone de Beauvoir: œuvrer à une libération de la femme

1.1 Être une femme: fatalité ou liberté?

Le mot liberté est central dans la pensée de Simone de Beauvoir.

Que faut-il entendre par liberté? – «Une liberté en situation», selon une formule de Sartre.

On ne choisit pas la situation dans laquelle on se trouve pour des raisons de naissance (par exemple on naît garçon ou fille, on ne choisit pas de naître il ou elle), et pour des raisons socio-historiques (on naît et grandit dans un milieu bourgeois, français, au 20e siècle, ou dans un milieu ouvrier, etc.). Mais on choisit la manière dont on vit une situation donnée.

«On ne choisit pas son être mais sa manière d’être», disait Sartre. On ne choisit pas sa condition mais une certaine manière de réagir à cette condition, à une époque et dans une société donnée. On ne choisit pas de grandir dans un milieu ouvrier, mais on choisit de s’inscrire au Parti Communiste ou à la CGT: comprenons bien qu’il ne s’agit pas d’un déterminisme social, d’un fatalisme… Je suis libre de devenir communiste, même si ma condition ouvrière m’incite à le devenir. Ne confondons pas déterminisme et condition, déterminisme et poids d’une situation.

Voilà ce que disent en commun de Beauvoir ou Sartre, tous deux sous l’influence de Marx. Marx a en effet contribué à mettre fin à l’idée d’un sujet libre souverain qui se penserait indépendamment de la situation spatio-temporelle et socio-historique dans laquelle il se trouve. «Ce n’est pas la conscience qui détermine la vie, c’est la vie qui détermine la conscience», dit Marx: par «vie», entendons la vie matérielle concrète dans des conditions socio-historiques déterminées. Mais cela ne signifie pas que le sujet soit à ce point dépendant de ses conditions sociales d’existence qu’il ne pourrait que les subir, sans réagir par rapport à elles. À cet égard l’existentialisme de Sartre et de Beauvoir complète ou enrichit la vision marxiste qu’ils partagent par ailleurs, en montrant qu’elle n’a rien de déterministe et qu’elle accorde toute sa place à la liberté.

Ainsi on ne choisit pas de naître femme, mais on choisit la manière d’être femme, dans la société dans laquelle on grandit. Car si cette situation de femme provient de ma naissance (je ne choisis pas le sexe avec lequel je suis née), elle n’est pas simplement biologique, elle est surtout sociale et historique, elle est définie en particulier par les rôles sociaux qui sont assignés à la femme, mais qui ne relèvent en rien d’un déterminisme absolu, d’une fatalité. Je peux en tant que femme ne pas m’enfermer dans les rôles qu’on attend de moi, que les hommes attendent de moi.

Prenons la formule connue de Simone de Beauvoir: «On ne naît pas femme, on le devient». Cela signifie qu’on devient celle qu’on choisit d’être, en faisant avec ce que la société et ses représentations dominantes exigent qu’on devienne. Or il n’y a aucune fatalité à se conformer à ces représentations: à être une femme soumise à son mari, condamnée à mener des tâches procréatrices et domestiques, quand on laisse aux hommes les tâches créatrices; à n’avoir d’horizon qu’une vie privée, quand la vie publique est réservée aux hommes. On est responsable de sa soumission consentie, comme de son émancipation recherchée.

On devient ainsi ce qu’on choisit d’être, dans la société et à l’époque où l’on se trouve. Pas de liberté absolue en dehors d’une situation socio-historique déterminée, mais une liberté en situation. Or la femme se trouve dans une situation nouvelle avec la société post-industrielle moderne. La condition féminine est susceptible de profondes mutations. Mais le changement de la condition féminine n’adviendra pas magiquement de lui-même, sans l’action des femmes. C’est l’action qui révèle notre degré de responsabilité, qui révèle nos choix. C’est le choix du combat qui manifeste la prise de conscience d’une situation, le refus de cette situation – cela est vrai du combat féministe comme des luttes sociales en général. Simone de Beauvoir est une philosophe de l’action, de l’engagement. Agir pour arrêter de subir.

1.2 «La femme est l’autre de l’homme»

C’est à partir de cette conception de la liberté que Simone de Beauvoir met en évidence la situation paradoxale de la condition féminine:

«Ce qui définit d’une manière singulière la situation de la femme, c’est que, étant, comme tout être humain, une liberté autonome, elle se découvre et se choisit dans un monde où les hommes lui imposent de s’assumer comme l’Autre.» (Deuxième sexe, p.34)

On dit qu’il y a complémentarité des rôles de l’homme et de la femme. Mais il y a deux sens au mot complémentaire. Soit on dit par exemple que deux personnes se complètent l’une l’autre dans la réalisation d’un but commun, sans hiérarchie aucune, soit on dit que l’une complète l’autre en ce sens que l’une des d’eux a besoin de l’autre pour réaliser son propre but. Soit on dit que chacun a besoin de l’autre, soit on dit que l’un seulement a besoin de l’autre. La femme est l’autre de l’homme, son complément, dans l’horizon d’un projet qu’il définit, lui, et auquel la femme doit se conformer. D’où le titre du livre, Le Deuxième sexe. Le sexe premier c’est celui de l’homme.

«Le drame de la femme, c’est ce conflit entre la revendication fondamentale de tout sujet qui se pose toujours comme l’essentiel et les exigences d’une situation qui la constitue comme inessentielle.»

Pourtant, le rôle de la femme est essentiel, en tant qu’elle porte des enfants et les met au monde. Sa contribution au renouvellement des générations est indispensable. Mais c’est l’homme qui tient le rôle directeur de la société et en définit les règles, qui possède le rôle actif, et la femme, en tant qu’elle enfante, est instrumentalisée pour maintenir le renouvellement des générations.

C’est l’homme qui, n’ayant pas le pouvoir d’enfanter, prend à son compte le pouvoir de déterminer les règles de la parenté. C’est ce que souligne d’ailleurs l’anthropologue Françoise Héritier (1933-2017):

«La raison pour laquelle le supérieur est toujours du côté du masculin et l’inférieur du côté du féminin est, à mon avis, une conséquence directe du fait que les hommes considèrent les femmes comme une ressource qui leur appartient pour qu’ils puissent se reproduire» (Masculin/Féminin, II, 2002, p.128).

Simone de Beauvoir ne connaissait pas Françoise Héritier au moment d’écrire Le Deuxième sexe, mais elle souligne à quel point le rôle social traditionnel de la femme est celui d’être une mère au service de la famille.

«La destinée que la société propose traditionnellement à la femme, c’est le mariage. La plupart des femmes, aujourd’hui encore, sont mariées, l’ont été, se préparent à l’être ou souffrent de ne l’être pas (…) L’évolution économique de la condition féminine est en train de bouleverser l’institution du mariage: il devient une union librement consentie par deux individualités autonomes; les engagements des conjoints sont personnels et réciproques (…) La femme n’est plus cantonnée dans la fonction reproductrice: celle-ci a perdu en grande partie son caractère de servitude naturelle, elle se présente comme une charge volontairement assumée.» (début du Deuxième sexe, II)

Simone de Beauvoir prend en compte une évolution patente de la condition féminine (ne serait-ce que la participation de la femme à la vie publique depuis la conquête du droit de vote), mais cette évolution est liée à la révolution industrielle. Le Deuxième sexe a été écrit avant l’invention des nouveaux moyens de contraception, le contrôle des naissances passait au pire par l’avortement, qui était tenu pour un crime. Ce ne sont pas tant les moyens techniques de dissocier enfin sexualité et reproduction qui, pour Beauvoir, changeaient la condition de la femme, que son rôle actif dans la production industrielle, selon une lecture marxiste de l’Histoire:

«La femme requiert une importance économique qu’elle avait perdue depuis les époques préhistoriques parce qu’elle s’échappe du foyer et prend à l’usine une nouvelle part à la production. (…) Comme le brusque essor de l’industrie réclame une main d’œuvre plus considérable que celle qui est fournie par les travailleurs mâles, la collaboration des femmes est nécessaire. C’est là la grande révolution qui transforme au 19e siècle le sort de la femme et qui ouvre pour elle une ère neuve. Marx et Engels en mesurent toute la portée et ils promettent aux femmes une libération impliquée par celle du prolétariat. Engels montre que le sort de la femme est étroitement lié à l’histoire de la propriété privée; cette catastrophe a substitué le patriarcat au régime de droit maternel et a asservi la femme au patrimoine, mais la révolution industrielle est la contrepartie de cette déchéance et aboutira à l’émancipation féminine. Il écrit: La femme ne peut être émancipée que lorsqu’elle prend une grande part sociale à la production et n’est plus réclamée par le travail domestique que dans une mesure insignifiante. Et ceci n’est devenu possible que dans la grande industrie moderne qui non seulement admet sur une grande échelle le travail de la femme, mais encore l’exige formellement» (Deuxième sexe, I, Gallimard, Folio-Essais, pp.197-198).

Avec la révolution industrielle, les femmes seraient devenues productrices, au lieu de rester cantonnées à un rôle reproducteur, comme ce fut largement le cas dans les sociétés traditionnelles préindustrielles, généralement patriarcales, depuis la révolution néolithique, plus précisément, et l’apparition de sociétés agricoles. Simone de Beauvoir suit ici Engels, auteur Des origines de la famille et de la propriété privée.

En réalité, Françoise Héritier corrige ici Simone de Beauvoir. Dans les sociétés de cueilleurs-chasseurs, ce sont déjà les hommes qui définissent les règles de parenté, y compris dans les sociétés matrilinéaires. Ce sont en revanche les progrès dans la médecine contraceptive qui, pour Françoise Héritier, introduisent une rupture fondamentale dans l’histoire de la condition féminine: ces progrès permettent aux femmes de devenir maîtresses de leurs corps, de décider de leur union avec les hommes sans être dépendantes des règles traditionnelles qui donnent aux hommes la maîtrise du corps des femmes.

Le langage de Simone de Beauvoir n’est pas tout à fait le même: la question pour elle est plutôt de savoir comment une femme peut être libre, en dépit de sa capacité d’enfanter qui est une situation contraignante imposée par la nature, en dépit donc du fardeau biologique d’un corps féminin. Ce langage n’est pas du tout non plus, comme on le verra, celui de Judith Butler.

1.3 Être libre avec (ou malgré) un corps féminin

Car Simone de Beauvoir, contrairement à un préjugé à son égard, ne nie pas une donnée de nature. «On ne naît pas femme, on le devient», soit, mais cela ne signifie pas qu’être femme serait seulement une construction culturelle. Non, l’expression signifie: il ne suffit pas de naître femme pour l’être, car on le devient en se conformant à une certaine idée de la femme, laquelle est plus ou moins imposée par la société, et contre laquelle on peut se rebeller; mais cette idée est aussi celle que l’on se donne librement. On est la femme qu’on a choisi d’être, à partir d’une donnée de naissance qu’on n’a pas choisie.

Je précise cela relativement à ce que nous allons découvrir avec Judith Butler, qui va plus loin: on peut naître homme ou femme, mais on peut choisir le genre féminin même quand on est né avec un sexe masculin, et on peut choisir le genre masculin même quand on est né avec un sexe féminin. Simone de Beauvoir ne parle jamais de genre, mais toujours de sexe.

À la différence de ce qu’avance Judith Butler, il n’y a pas de négation du biologique chez Simone de Beauvoir. Que faire avec la possibilité de mettre au monde des enfants, que faire avec la maternité? – se demande Simone de Beauvoir. Comme on sait, elle a choisi de ne pas se marier, de ne pas faire d’enfants, elle cautionnait l’avortement: c’est pour cela qu’elle suscitait à son époque un fort rejet, particulièrement de la part de la droite traditionnelle et catholique. On peut d’ailleurs objecter à Simone de Beauvoir, sans être un catholique de droite, que la maternité peut être un libre choix qui ne constitue pas nécessairement une aliénation.

Lisons plutôt ce que dit Beauvoir du poids de la féminité corporelle, du poids du corps, lequel crée une situation avec laquelle la femme doit cependant construire librement son destin:

«Aux différenciations proprement sexuelles se superposent chez la femme des singularités qui en sont plus ou moins directement les conséquences; ce sont des actions hormonales qui déterminent son soma. En moyenne elle est plus petite que l’homme, moins lourde, son squelette est plus grêle, le bassin plus large adapté aux fonctions de la gestation et de l’accouchement; son tissu conjonctif fixe des graisses et ses formes sont plus arrondies que celles de l’homme; l’allure générale: morphologie, peau, système pileux, etc. est nettement différente dans les deux sexes. La force musculaire est beaucoup moins grande chez la femme, environ deux tiers de celle de l’homme; elle a une moindre capacité respiratoire: les poumons, la trachée et le larynx sont moins grands chez elle; la différence du larynx entraîne aussi la différence des voix. Le poids spécifique du sang est moindre chez les femmes: il y a moindre fixation d’hémoglobine, elles sont donc moins robustes, plus disposées à l’anémie. Leur pouls bat plus vite, leur système vasculaire est plus instable: elles rougissent aisément. L’instabilité est un trait frappant de leur organisme en général (…) Ce manque de stabilité et de contrôle entraîne leur émotivité, directement liée aux variations vasculaires: battements de cœur, rougeur, etc.; et elles sont par-là sujettes aux manifestations convulsives: larmes, fou rire, crise de nerfs» (Ibid., p.71).

Beaucoup de femmes aujourd’hui ne se reconnaîtraient pas dans cette description biologique qui suggère une condition des femmes quelque peu défavorisée par rapport à celle des hommes. Le néo-féminisme a tendance en revanche à poser une égalité de naissance entre l’homme et la femme, à effacer même les différences biologiques. Lisons le commentaire de Simone de Beauvoir à ses propres remarques relevant pour elles du pur constat biologique:

«On voit que beaucoup de ces traits proviennent encore de la subordination de la femme à l’espèce. C’est là la conclusion la plus frappante de cet examen: elle est de toutes les femelles mammifères celle qui est la plus profondément aliénée, et celle qui refuse le plus violemment cette aliénation; en aucune l’asservissement de l’organisme à la fonction reproductrice n’est plus impérieux ni plus difficilement accepté: crise de la puberté et de la ménopause, “malédiction” mensuelle, grossesse longue et souvent difficile, accouchement douloureux et parfois dangereux, maladies, accidents sont caractéristiques de la femelle humaine: on dirait que son destin se fait d’autant plus lourd qu’elle se rebelle contre lui davantage en s’affirmant comme individu (…)

Ces données biologiques sont d’une extrême importance: elles jouent dans l’histoire un rôle de premier plan, elles sont un élément essentiel de sa situation: dans toutes nos descriptions ultérieures nous aurons à nous y référer. Car le corps [est] l’instrument de notre prise sur le monde (…)» (Ibid., p.72).

On remarquera que la situation biologique de la femme serait vécue d’emblée, et depuis toujours, comme pesante, comme susceptible de susciter une réaction de rejet, et ce quelle que soit la situation historique dans laquelle la femme se trouve – du moins selon Simone de Beauvoir, puisqu’elle parle en général de la femme comme d’une «femelle mammifère». Ce qui est à première vue discutable et en contradiction avec la visée historiciste qui est la sienne par ailleurs.

En revanche, peut-on nier qu’on appréhende le monde à travers son corps – comme le souligne Merleau-Ponty dont Simone de Beauvoir est peut-être plus proche que ne l’est Sartre – et que notre prise sur le monde est nécessairement différente selon qu’elle se fait à travers un corps masculin ou un corps féminin? Et pourtant Judith Butler pense le contraire, comme on le verra: le corps serait lui-même une construction culturelle.

Il est temps à présent d’aborder l’approche féministe de Judith Butler.

2) Judith Butler: œuvrer à nous libérer de la différence des sexes

2.1 Déconstruire nos représentations du masculin et du féminin.

Le mot déconstruire, qui fait fortune aujourd’hui (on pense à «l’homme déconstruit» de Sandrine Rousseau), nous vient de Derrida: cela signifie partir de ce qui est construit pour, de l’intérieur, le défaire, et non le détruire, le renverser ou en faire table rase.

Judith Butler se dit bien de gauche, voire marxiste, mais ne pense guère qu’on doive encore songer à une révolution faisant table rase du passé, comme on a pu le penser durant une bonne partie du 20e siècle. En revanche, il s’agit plutôt de songer à une transformation des représentations; en ce sens, Butler s’inspire du philosophe marxiste italien Gramsci. Le pouvoir des classes dominantes tient par une hégémonie culturelle, et donc par l’infusion dans la société de représentations qui servent leur domination – disait en substance Gramsci. On ne peut transformer l’ordre social seulement par des luttes sociales, par des manifestations ou par des élections; on doit aussi se battre sur le plan culturel et idéologique, en œuvrant à une transformation des représentations: c’est ce que pense aussi Butler.

Judith Butler ajoute à cela une certaine idée de la liberté qui l’éloigne de Simone de Beauvoir. Nous ne sommes pas libres relativement aux représentations qui viennent de la société et de son pouvoir politico-juridique. En marxistes, l’une et l’autre seraient d’accord pour dire que nos représentations sont liées à une situation socio-historique donnée, mais le sujet ne peut pas transcender cette situation avec le projet de la transformer radicalement, pour ouvrir une ère nouvelle, comme le pensait Simone de Beauvoir. Non, le sujet est réellement pris dans une situation qu’il peut tout au plus troubler, bousculer de l’intérieur, subvertir, mais non renverser ou transformer radicalement.

Judith Butler pense donner des arguments à l’appui de sa propre thèse en se référant à Foucault, cette fois:

«Foucault signale que les systèmes juridiques du pouvoir produisent les sujets qu’ils viennent ensuite à représenter.»

«Les sujets régulés par les structures sont, par le simple fait d’y être assujettis, définis et reproduits conformément aux exigences de ces structures. Si cette analyse est correcte, la formation juridique du langage et de la politique représentant les femmes comme le ‘sujet’ du féminisme est alors elle-même une formation discursive et l’effet non moins discursif d’une certaine version de la politique de représentation. Aussi le sujet féministe est-il en réalité discursivement constitué par le système politique, celui-là même qui est supposé permettre son émancipation. Cela pose un problème politique lorsque ce système s’avère produire des sujets genrés le long d’un axe différentiel de domination ou des sujets supposés masculins: croire que ce système permettra l’émancipation des ‘femmes’ revient à se mettre en situation d’échec» (Trouble dans le genre pp.60-61).

On croit que le droit tel qu’il est constitué suppose un sujet libre – homme ou femme – devant la loi. En réalité le sujet placé devant la loi est produit par ce droit. Être un sujet c’est être assujetti à un ordre socio-juridique existant, à un ordre socio-politique. Défaisons-nous alors des fantasmes, plus précisément des discours concernant un sujet féminin libre, et aussi bien un sujet masculin libre, face à la société et au droit qui la régente.

Car l’ordre socio-politique existant est aussi un ordre socio-culturel qui draine, qui véhicule des représentations, et entre autres des représentations dominantes à propos du masculin et du féminin, et plus exactement à propos de l’ordre patriarcal et hétéronormé (c’est-à-dire d’un ordre où la norme est l’hétérosexualité, où la famille est formée par un père et une mère). De même, le langage draine des représentations à propos du masculin et du féminin, du genre masculin et du genre féminin. Ce que remet donc en cause Judith Butler, c’est l’idée d’un sujet identifiable comme homme ou comme femme par nature, abstraction faite de tout contexte culturel et politique.

«La construction de la catégorie ‘femme’ comme un sujet cohérent et stable n’est-elle pas, à son insu, une régulation et une réification des rapports de genre? Or une telle réification n’est-elle pas contraire aux desseins féministes? Dans quelle mesure la catégorie ‘femmes’ ne parvient-elle à la stabilité et à la cohérence que dans le cadre de la matrice hétérosexuelle?» (Ibid., p.66).

Les luttes féministes sur le terrain du droit au sein d’un système hétéronormé, patriarcal, machiste (où «les rapports de genre sont réifiés» c’est-à-dire chosifiés, posés comme définitifs, naturels) seraient vouées à l’échec, tout comme la lutte antiraciste des Noirs pour leur égalité de droits aux USA à l’intérieur du système juridico-politique tel qu’il existe dans le pays, dans la mesure où il est imprégné par un racisme et un sexisme structurels (ce racisme et ce sexisme sont précisément systémiques).

Il nous reste donc à déconstruire des représentations sexistes que véhicule le système dominant, à les ébranler, à les fissurer, à jeter le trouble, au point de transformer le droit. Par exemple, l’instauration du mariage pour tous, du mariage gay, instauré en France sous la présidence de François Hollande, mais aussi dans d’autres pays, subvertit l’ordre juridique antérieur et trouble nos représentations. On va ainsi parler du parent 1 et du parent 2, au lieu de père et mère, voilà qui perturbe nos représentations traditionnelles hétérosexuées. De même, on doit s’efforcer de changer aussi le langage de l’intérieur, par l’écriture inclusive, voire en féminisant des mots, en inventant des mots comme iel à la place de il ou elle. Cela se fait en France sous la pression d’un mouvement comme celui des LGBTQ, et ailleurs dans les pays occidentaux, sous la pression de mouvements similaires qui tentent, d’une certaine manière, en termes gramsciens, d’imposer une nouvelle hégémonie culturelle.

2.2. Dualité des sexes, pluralité des genres

Comme on l’a vu, il ne vient pas à l’esprit de Simone de Beauvoir de mettre en cause une donnée venant de la nature, à savoir la dualité des sexes. Il s’agit pour les femmes de se battre pour être réellement autonomes, en tant que femmes, et ce en droit et en fait dans la société, en dépit d’une situation qui à la limite les défavorise dès la naissance: d’être maîtresses de leur destin et de ne pas remettre leur destin aux mains des hommes.

Or, selon Judith Butler, les notions de masculin et de féminin sont essentiellement des constructions sociales. Plus exactement la hiérarchie entre le masculin et le féminin, la domination masculine relèvent bien d’une construction sociale: elles sont idéologiques et ne doivent rien à la nature. Si on présente ainsi les choses, on peut avoir l’impression que Judith Butler se situe dans le sillage de Simone de Beauvoir. Mais Judith Butler n’appelle pas les femmes à affirmer leur identité de femmes face aux hommes, à affirmer leur liberté de femmes – et ce pour mettre fin à une domination masculine ancestrale –, mais à se défaire de l’idée même d’une identité de femme, ou d’une identité d’homme, qui serait définitive sous prétexte qu’elle serait naturelle, qu’elle serait imposée par une différence sexuelle donnée à la naissance. N’oublions pas le sous-titre du livre phare de Judith Butler, Trouble dans le genre: Le féminisme et la subversion de l’identité.

Hommes et Femmes sont des genres, comme on parle en grammaire d’un genre masculin et d’un genre féminin, bien plus qu’ils ne se différencient sexuellement. La différence entre les genres n’est pas donnée, innée, elle est acquise, construite. Elle est discursive, mais le discours a des vertus performatives: le discours est à même d’imposer une réalité. Le fait qu’on emploie le mot homme à la fois dans le sens général d’être humain et dans le sens spécifique d’être masculin n’est pas anodin et a un effet de réalité. Certes, la dualité des genres masculin/féminin est largement construite à partir de la dualité biologique des sexes, mais celle-ci ne suffit pas à fonder la dualité des genres homme/femme, laquelle est culturelle. Mieux, les genres peuvent être pluriels, quand les sexes sont duels. D’où l’expression «trouble dans le genre»: la dualité des genres est elle-même troublée si on cesse de la fonder sur la différence sexuelle.

«Si le genre renvoie aux significations culturelles que prend le sexe du corps, on ne peut alors plus dire qu’un genre découle d’un sexe d’une manière et d’une seule. En poussant la distinction jusqu’au bout, on s’aperçoit qu’elle implique une discontinuité radicale entre le sexe du corps et les genres culturellement construits. Admettons pour l’instant la stabilité des deux sexes: on ne peut pas en déduire que la construction des ‘hommes’ porte exclusivement sur des corps masculins ni que les corps féminins se traduisent en ‘femmes’. De plus, même si la morphologie et la constitution des corps paraissent confirmer l’existence de deux et seulement de deux sexes (…), rien ne nous autorise à penser que les genres devraient aussi s’en tenir au nombre de deux. (…) Lorsqu’on théorise le genre comme une construction qui n’a rien à voir avec le sexe, le genre devient lui-même un artefact affranchi du biologique, ce qui implique que homme et masculin pourraient tout aussi bien désigner un corps féminin que masculin, et femme et féminin un corps masculin ou féminin» (Ibid. p.68).

L’image de l’arc-en-ciel (arborée dans les gay pride) illustre la pluralité des genres qu’on serait susceptible de choisir: il est des genres intermédiaires entre le masculin et le féminin. D’où une valorisation des transgenres, des hommes qui se féminisent ou des femmes qui se masculinisent, avec ou sans opération chirurgicale.

Judith Butler va même jusqu’à ébranler l’idée d’une nature sur laquelle se greffe la culture, car le corps serait lui-même une construction, au moins dans son développement.

«Le corps est lui-même une construction, comme l’est la myriade de ‘corps’ qui constituent le domaine des sujets genrés. On ne peut pas dire que les corps ont une existence signifiante avant la marque du genre» (Ibid. p..70).

D’où l’idée aujourd’hui répandue, voire imposée jusque dans les écoles, qu’un enfant ou un adolescent peut choisir son genre. Ce qui n’est pas sans faire des dégâts. On y reviendra.

C’est en réalité la norme de l’hétérosexualité qui est attaquée. Il est vrai que Freud parlait, à propos d’homosexualité, d’inversion, ou de perversion, d’une déviance par rapport à la normalité, tout en mettant en évidence une prédisposition des individus à la bisexualité. Ce n’est que lors d’un vote organisé aux États-Unis en 1973, auprès de 10000 psychiatres et psychanalystes, qu’il a été décrété que l’homosexualité n’était finalement pas une maladie.

Pour Judith Butler la psychanalyse freudienne et lacanienne a contribué à renforcer une vision hétéronormée et patriarcale de la société, du moins elle aurait hérité de cette vision sans chercher à la remettre en cause. En particulier la théorie du complexe d’Œdipe présuppose une dualité des sexes déterminante dans la construction du sujet et de son identité genrée. Certes, l’enfant en grandissant doit faire le deuil, pour ce qui est du garçon, d’une relation incestueuse avec la mère, et pour ce qui est de la fille, d’une relation incestueuse avec le père. Mais, selon Butler, Freud oublie que le garçon doit aussi faire le deuil d’une relation homosexuelle avec son père, et la fille faire le deuil d’une relation homosexuelle avec sa mère. Mieux, «le tabou de l’homosexualité crée de fait les prédispositions hétérosexuelles sans lesquelles le conflit œdipien n’est pas possible» (Ibid., p.157). La bisexualité foncière des individus, qui se manifeste dès l’enfance et dans les comportements ambigus de l’adolescence, ne saurait être effacée par une hétérosexualité imposée par les normes patriarcales de la société.

Je n’ai pas le temps ici d’entrer dans des considérations un peu complexes, concernant Lacan qui affirme que le père (le père nommé et reconnu, peu importe qu’il soit le père biologique) introduit l’enfant dans l’ordre symbolique, quand la mère maintient un lien de chair avec l’enfant, et partant un lien de l’enfant au réel. Pour Butler, Lacan raisonne dans une société patriarcale où l’enfant porte traditionnellement le nom du père. Il est vrai qu’aujourd’hui de plus en plus d’enfants portent les noms des deux parents, quand ils ne portent pas le nom de leur mère célibataire. Ce qui n’est pas sans troubler notre représentation de la famille et de la sexualité.

2.3 L’universel mis en question

Il est une autre différence essentielle entre Judith Butler et Simone de Beauvoir, c’est le rapport à l’universel. Et cela aussi doit éveiller notre réflexion – chrétienne et politique.

Le combat féministe de Simone de Beauvoir est un combat universaliste: de même que le combat pour l’émancipation de la classe ouvrière est universel, le combat pour l’émancipation de la femme est universel. Il suffit de lire les dernières lignes du Deuxième sexe, qui s’inspirent de la formule de Marx selon laquelle après l’ère de la nécessité triomphera l’ère de la liberté:

«C’est au sein du monde donné qu’il appartient à l’homme de faire triompher le règne de la liberté; pour remporter cette suprême victoire il est entre autres nécessaire que par-delà leurs différenciations naturelles hommes et femmes affirment sans équivoque leur fraternité.»

Mais pour Judith Butler, on l’a dit, il n’y pas une identité de femme, générale, abstraite; outre que l’identité genrée de femme est instable et non définitive, on n’est pas femme dans l’absolu, on est femme insérée dans des contextes culturels divers. Relisons Judith Butler:

«Être une femme ne définit certainement pas tout un être (…) le genre est partie prenante de dynamiques raciales, de classe, ethniques, sexuelles et régionales où se constituent discursivement des identités.»

Si un sujet est dominé, discriminé, c’est toujours à l’intérieur de cultures diverses, et on ne peut donc juger de cette domination à partir du point de vue de la culture à laquelle on appartient comme si on la critiquait de l’extérieur; et ce qu’on condamne au nom d’un combat féministe universel, on le condamne en réalité au nom d’un combat occidental régional, qu’on veut imposer au monde entier. L’universalisme qu’on revendique n’est jamais qu’un provincialisme, dit Butler.

«Le postulat politique selon lequel il faut au féminisme une base universelle à trouver dans une identité présumée transculturelle va souvent de pair avec l’idée que l’oppression des femmes aurait une forme spécifique, identifiable au niveau de la structure universelle et hégémonique du patriarcat, ou encore de la domination masculine. La conception d’un patriarcat universel a été largement critiquée au cours de ces dernières années pour son incapacité à rendre compte des mécanismes concrets de l’oppression de genre dans les divers contextes culturels où celle-ci existe. Quand les théories du patriarcat ont tenu compte de ces contextes, c’était pour y chercher des ‘exemples’ ou des ‘illustrations’ d’un principe universel postulé au départ. Ce genre de théorisation féministe fut sévèrement jugé comme une tentative de colonisation et d’appropriation des cultures non occidentales, non seulement parce qu’on y défendait des idées éminemment occidentales d’oppression, mais qu’on tentait aussi à y construire un ‘Tiers monde’ ou encore un ‘Orient’ où l’oppression de genre était, en guise d’explication, habilement convertie en un symptôme de barbarie primitive, non occidentale» (Ibid., p.63).

Le patriarcat n’est peut-être pas spécifique à des sociétés traditionnelles, qu’on appelait autrefois primitives, mais il est largement dominant par exemple dans des sociétés du Moyen-Orient, dans des sociétés asiatiques, chinoise, japonaise, indienne… Doit-on considérer comme relevant de préjugés occidentaux, et donc impérialistes plutôt qu’universalistes, le fait de condamner l’impunité des hommes qui violent des femmes, et l’imputation de la responsabilité d’un viol aux femmes? Pour ne pas rester prisonnière de préjugés occidentaux, Judith Butler se refuse à combattre le port de la burqa, par exemple, sous prétexte qu’«elle [la burqa] fonctionne comme un voile derrière lequel et par lequel la puissance d’agir féminine peut opérer et opère effectivement», selon une formule qu’elle reprend d’une conférencière musulmane irakienne (cf. Vie précaire, Éd. Amsterdam, 2005, p.175).

En subvertissant la notion d’identité, Butler en vient nécessairement à nier l’existence d’un sujet universel. Ce qui a pour conséquence que je ne peux jamais me mettre tout à fait à la place de l’autre, un homme à la place d’une femme, un Blanc à la place d’un Noir, un hétérosexuel à la place d’un homosexuel… À l’intérieur d’une société donnée, les discriminations se croisent, sans qu’on puisse les ranger sous la catégorie d’une discrimination commune. On peut être en revanche à l’intersection de diverses discriminations.

L’intersectionnalité désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de discrimination dans la société: ainsi une femme noire lesbienne est à l’intersection de trois discriminations, puisqu’elle subit la domination des hommes en tant que femme, la domination des Blancs en tant que Noire, et la domination des hétérosexuels en tant que lesbienne. Les discriminations subies par les uns et les autres – les femmes, les homosexuels, les transgenres, les racisés, etc. – ne relèvent pas au départ d’un même combat. Il peut se forger une coalition entre les opprimés et les discriminés, au point que leurs luttes respectives se renforcent en s’additionnant, mais sans qu’elles se fondent dans une unité commune. «Le fait de se donner pour fin absolue ‘l’unité’ de la coalition revient à supposer que la solidarité, quoi qu’il en coûte, est une précondition de l’action politique» – dit Judith Butler (Trouble dans le Genre, p.81). Autrement dit, il n’existe pas un idéal de solidarité auquel on puisse se référer a priori pour mener des combats communs contre des oppressions qui sont toujours particulières et ne convergent que de façon contingente. On est loin de l’idéal de fraternité que brandit Simone de Beauvoir à la fin du Deuxième sexe, dans la perspective de mettre fin à des siècles de domination masculine. Pour Judith Butler, les diverses discriminations ne seront pas effacées par une soumission a priori à l’universalité prétendue de normes éthiques communes (en réalité occidentales), ni même dépassées au nom d’une unité de l’humanité et de l’universalité d’une condition partagée.

Conclusion

Je terminerai par quelques remarques personnelles, des réserves, qui valent ce qu’elles valent, et qui ouvrent en tout cas à la discussion.

Il est certain que Simone de Beauvoir a réveillé une conscience féministe, ou a contribué à la faire grandir, après la Seconde Guerre mondiale, et que sa lecture a été pour beaucoup de femmes une ouverture et comme une libération. Sa renommée est devenue mondiale, et on ne peut nier le rôle positif qu’elle a joué dans les combats féministes d’après-guerre.

Je me permettrai d’émettre quelques réserves, mais qui ne sont jamais que celles d’un homme, d’un mâle, porteur peut-être de préjugés machistes inconscients. On a l’impression en lisant Simone de Beauvoir que la maternité est pour elle toujours un fardeau, une source d’aliénation. Peut-être est-il permis de penser que la maternité peut être vécue par des femmes comme un accomplissement, sans pour autant que cela les rende esclaves d’un mari, ni dépendantes de l’institution patriarcale du mariage.

Mais les marxistes, et on peut le voir en lisant les quelques lignes de Marx à la fin du Manifeste du parti communiste au sujet de la famille, ont tendance à considérer que la famille est une institution bourgeoise, enfermant les couples dans un certain individualisme incompatible avec une société communiste, au sens premier du terme communiste.

Au lendemain de la révolution de 1917 en URSS, des expériences de vie communautaire, de liaisons hommes/femmes hors de l’institution du mariage ont été tentées; l’amour libre au sein de communautés anarchistes était également approuvé et plus ou moins expérimenté, au lendemain de mai 1968. Cela peut faire sourire. Déjà dans la cité idéale de la République de Platon, la famille devait être abolie parmi les gardiens et les gardiennes de la cité formant la caste supérieure de la cité, leurs enfants devant être éduqués collectivement. Il y aurait beaucoup à dire.

Quoi qu’il en soit, on ne peut pas non plus passer sous silence que le rejet du mariage et le refus de fonder une famille, chez Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, allaient de pair avec une vie érotique commune, mieux, communautaire, puisqu’ils se permettaient de coucher l’un et l’autre, par exemple, avec certains ou certaines de leurs élèves. Je vous renvoie ici au livre d’une ancienne élève de Simone de Beauvoir (Mémoires d’une jeune fille dérangée de Bianca Lamblin, 1994). Qu’en penseraient aujourd’hui les acteurs de #MeToo?

Par ailleurs, la perspective marxiste et universaliste qui est celle de Simone de Beauvoir est discutable. À cet égard Judith Butler n’a pas tort de souligner le caractère singulier et divers des luttes féministes, selon leur contexte culturel. On pourrait donner l’exemple de l’excision. Doit-on l’interdire strictement au nom d’impératifs mondiaux de santé? N’est-ce pas intervenir au sein des cultures de façon intrusive au nom de normes qui sont celles d’une culture occidentale mondialisée? La réponse n’est pas simple, même si on ne peut tourner le dos à une visée universelle de libération de la femme par rapport à des traditions qui la mettent en situation de soumission à des violences dictées par des hommes. Pouvons-nous être indifférents à ce qui se passe actuellement en Iran, sous prétexte que cela ne nous regarde pas, nous Occidentaux, et que ce que nous pouvons penser à propos de la condition féminine relève de préjugés impérialistes? Entre l’universalisme marxiste défendu par Simone de Beauvoir et le refus systématique d’un combat féministe universaliste défendu par Judith Butler, un dilemme se pose. Je n’ai pas la place ni le temps de donner des pistes pour le dépasser, mais il doit nous questionner, nous, en tant que chrétiens sociaux.

Ce qui est certain, en revanche c’est que les prises de position politiques très particulières de Judith Butler ne sont pas à première vue compatibles avec un christianisme social soucieux de solidarité. Son point de vue anti-universaliste aboutit à ne pas appeler à une solidarité entre des opprimés, ou des discriminés, sous prétexte que les discriminations s’entrecroisent et qu’il est toujours prématuré de vouloir les ramener à une unité, à faire de chacune l’occasion d’un combat commun.

Ce qui nous paraît en tout cas éminemment problématique chez Judith Butler, c’est la façon dont elle valorise le genre en le dissociant à ce point du sexe, que le genre est considéré comme pouvant être sans rapport avec le sexe d’origine. Une chose est de dire que le sexe est une donnée biologique et que le genre est une construction culturelle, une autre de dire que le genre peut être construit en faisant abstraction du sexe, en faisant abstraction du corps. Pour une matérialiste marxiste, cela sonne comme un paradoxe, pour ne pas dire une aberration.

On aboutit à un féminisme étrange: apparemment, pour Judith Butler, il ne s’agit pas de se battre pour qu’en dépit des différences sexuelles, en dépit du fardeau qu’impose la capacité d’enfanter, avec toutes les contraintes biologiques que cette donnée implique, la femme puisse participer à égalité avec les hommes à la vie sociale et publique, avoir une carrière professionnelle aussi valorisante que celle que peut embrasser un homme, recevoir un salaire égal pour un travail égal, etc. – telle devait être aux yeux de Simone de Beauvoir l’aspiration des femmes, au 20e siècle, tant sur le plan culturel que politique. Non, il s’agit pour Judith Butler non pas de se battre en tant que femme, avec son corps de femme, mais de se battre pour mettre fin à la domination masculine en comptant pour inessentielles et non déterminantes dans nos comportements les différences de nature biologique entre les hommes et les femmes.

Judith Butler défend paradoxalement un féminisme où l’identité de femme (et l’identité d’homme) est quasiment niée. Comme si pour résoudre un problème posé par une dualité, une différence, le mieux était de le supprimer en disant que la dualité ou la différence n’existe pas. Jamais Butler, par exemple, pour autant que j’aie pu lire, ne parle de l’expérience douloureuse des règles, de l’accouchement, ou de l’arrivée de la ménopause, ou encore de l’avortement – comme si cela n’existait pas. Pas un mot sur la difficulté de concilier travail professionnel d’un côté, attente d’un enfant, accouchement, allaitement de l’autre… Non, les néo-féministes se réclamant de Judith Butler parleront de préférence de la possibilité d’être non-binaire, d’être transgenre, ou de privilégier l’homosexualité par rapport à l’hétérosexualité, dans une sorte de cocon ou de bulle d’adolescents prolongés, loin des réalités contraignantes et formatrices du monde adulte et des exigences du corps.

Mieux, ou pire, le genre relèverait d’un choix personnel, d’une construction personnelle. Je suis né fille, mais je peux décider d’être un garçon, soit en demandant à recevoir un traitement hormonal approprié et une intervention chirurgicale pour que le sexe biologique corresponde au choix du genre – ce qui peut provoquer des traumatismes et des regrets après coup dévastateurs, si l’on banalise ce genre d’opération – soit en déclarant, par exemple, être un garçon, et, grâce aux vertus performatives de ma parole, en changeant de prénom, en m’habillant d’une certaine façon, etc., me faire passer pour ou plutôt être pour de bon un garçon.

Un vent de folie est venu s’abattre aux États-Unis et arrive en Europe. Judith Butler forçant le trait quant aux capacités performatives du discours, on en vient à favoriser chez les jeunes la croyance que le monde virtuel indistinct des sexes et des genres choisis peut avoir valeur de réalité. Cela va dans le sens de la création des mondes virtuels que favorise l’addiction aux réseaux sociaux sur Internet, et dans le sens d’un individualisme et d’un narcissisme exacerbés – conformes au règne délétère du néo-libéralisme – bien éloignés des idéaux de solidarité communistes qui étaient encore ceux de Simone de Beauvoir, et a fortiori des idéaux de solidarité chrétiens.

Pour finir, je citerai Françoise Héritier (Masculin/Féminin, II, p.77) qui remarque que toutes les sociétés qu’elle a étudiées en anthropologue fondent leur vision du monde et l’organisation de la société sur des dualités (telle le Yin et le Yang en Chine) qui, selon elles, proviennent de l’observation première, empirique, de la dualité des sexes.

«J’ai montré, notamment, comment, pour l’humanité entière, c’est à partir de l’observation de régularités anatomiques et physiologiques de la différence des sexes que se constituent les catégories princeps de pensée, fondées sur l’opposition de l’identique et du différent. Elles régulent notre univers mental et s’expriment par des catégories binaires usuelles sur lesquelles se construit tout discours.»

Cette différence des sexes constitue une richesse, elle instaure une distance entre la pensée et le réel, entre les mots et les choses, dès lors qu’une femme pour un homme et un homme pour une femme posent une impossibilité de réduire l’autre au même. Il est intéressant de remarquer que Judith Butler en vient dans un même mouvement à nier la différence sexuelle, ou du moins à en atténuer au maximum le poids déterminant sur le développement des individus, et à valoriser l’homosexualité comme si celle-ci était supérieure à l’hétérosexualité, à héroïser les transgenres, enfin à nier la distance qui existe entre les mots et les choses, comme si on pouvait par le pouvoir du discours, en déclarant qu’on est de tel ou tel genre, être en effet du genre choisi.

On n’est malheureusement pas dans le réel avec Judith Butler, mais dans un monde fantasmé qui ne peut guère faire avancer les causes féministes dans le monde, d’autant que sa préoccupation semble être plus la défense de l’homosexualité que celle de la condition féminine. On pouvait reprocher à Simone de Beauvoir de partager une vision marxiste idéalisée du monde, mais celle-ci faisait avancer la cause féministe, d’autant qu’on peut toujours discerner en quoi le réel conquis et transformé est éloigné de l’idéal poursuivi, alors que la vision fantasmée de Judith Butler ne peut qu’inciter ses épigones à ne plus faire la part entre l’imaginaire et le réel, à déréaliser le monde, à déréaliser pour commencer le corps (des femmes comme celui des hommes), ce qui n’est certainement pas le meilleur service qu’on puisse rendre à la cause féministe et à la poursuite d’une visée d’égalité entre les hommes et les femmes qui tienne compte de leurs différences, sources de vie et de diversité des constructions culturelles, sans confondre la notion d’égalité avec la notion d’identité.

En tant que chrétiens de gauche pouvons-nous vraiment souscrire à la vue quelque peu déshumanisante de Judith Butler, si éloignée de l’humanisme de Simone de Beauvoir, quelles que soient les réserves qu’on peut formuler à l’égard des positions de cette dernière?

Illustration: Simone de Beauvoir en 1967 (source Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0) et Judith Butler en 2013 (source Wikimedia Commons, domaine public).