L’insondable pessimisme français

« En effet, les hommes politiques ont besoin de la confiance de leurs électeurs, gage de leurs succès électoraux, et il leur est très difficile d’aller contre les perceptions profondes du public, sous peine d’être cloué au pilori médiatique et battu aux élections. Quant aux leaders populistes, bien loin de s’opposer à ces croyances, ils en font évidemment au contraire leur miel électoral. Le débat public et politique fonctionne donc en grande partie sur un déni de la situation réelle du pays. Les médias audio-visuels ne sont pas en reste car eux-aussi veulent conserver ou gagner des auditeurs ou téléspectateurs. Les radios-trottoirs se multiplient bien souvent au détriment de l’analyse des faits. Sans parler évidemment du rôle des réseaux sociaux. »

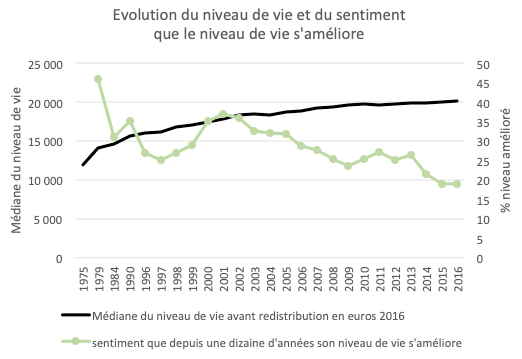

Partant des dernières données du Portrait social de la France et des Français livrées par l’Insee, Olivier Galland est frappé par le décalage entre « indicateurs objectifs – sur la mobilité sociale, le niveau de vie, l’espérance de vie – et indicateurs subjectifs à propos des opinions des Français sur ces même sujets ». En terme de mobilité sociale et de niveau de vie, on constate ainsi une « forte amélioration de la situation des Français depuis la fin des années 1970 », avec toutefois la nuance que « cette progression de la mobilité sociale s’est stabilisée pour les hommes (mais pas pour les femmes), à un niveau qui reste cependant élevé. La métaphore de l’ascenseur social est donc à prendre dans le sens qu’il continue de monter mais que sa vitesse ne s’accélère plus (pour les hommes) ». Pour le niveau de vie, la progression (stoppée de 2008 à 2013), « ne s’est pas faite au détriment des plus pauvres et ne s’est pas accompagnée d’une augmentation des inégalités » (l’augmentation de celles-ci depuis 2005 n’a pas fait revenir aux niveaux élevés des années 1970). Malgré ces indicateurs honorables (tout comme ceux concernant la redistribution et la santé), « le pessimisme des Français lorsqu’on les interroge sur ces questions est profond et ne fait que s’accentuer ». D’où le décalage croissant entre l’évolution du niveau de vie médian constatée par l’administration fiscale et celle que perçoivent les Français eux-mêmes. Ne se prononçant pas sur ses causes, Galland esquisse quelques conséquences comme la détérioration du débat public et politique qui fonctionne « en grande partie sur un déni de la situation réelle du pays » et surtout le tort qu’il cause « aux Français qui sont réellement les plus démunis. En effet, l’idée que l’ensemble du pays va mal et avec lui une grande partie des Français eux-mêmes conduit souvent à mettre en œuvre des politiques globales, peu ciblées sur les catégories les plus en difficulté et qui se révèlent donc couteuses et peu efficaces ».

(5 décembre 2019)

À noter

À noter  À lire

À lire  À consulter

À consulter