«La science fondamentale est notre meilleure assurance contre les épidémies»

« Notre rapport à la nature joue un rôle majeur dans le développement de ce type de virus. On l’a considérée comme un pot de miel dans lequel on pouvait piocher sans retenue … sauf qu’arrive un moment où il n’y a plus d’abeilles pour refaire du miel. L’anthropisation globale du monde favorise l’émergence de virus qui étaient jusqu’à présent cachés chez les animaux et étaient maintenus dans leurs habitats naturels par une biodiversité importante. Plusieurs études ont d’ailleurs démontré que la biodiversité est le meilleur rempart contre les émergences virales. »

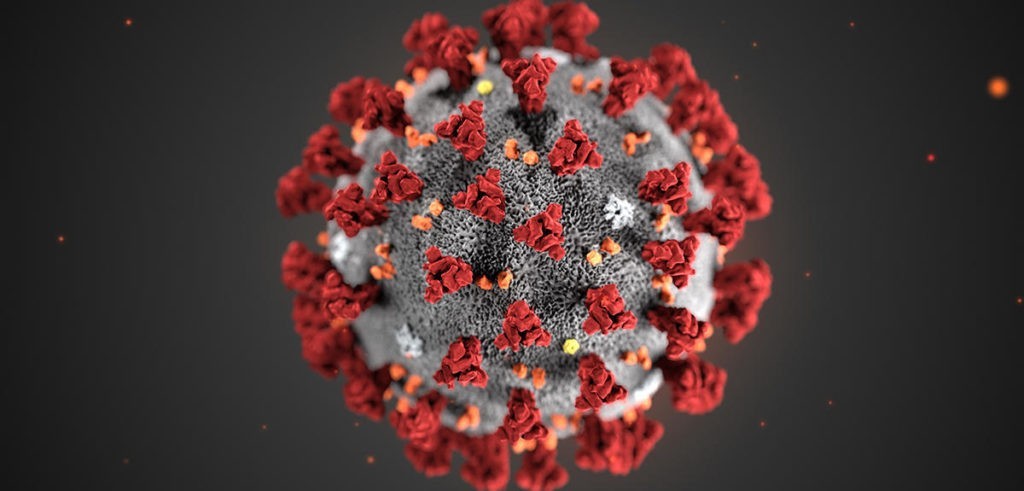

Pour Bruno Canard, spécialiste de la réplication virale des virus à ARN comme les coronavirus (interrogé par par Anaïs Culot), la recherche sur le Covid-19 ne part pas « de zéro » car « il y a beaucoup à tirer des informations et des connaissances collectées au cours des précédentes épidémies impliquant d’autres types de coronavirus. Toutes ces données sont clés car la grande bataille actuelle est de déterminer le comportement immunologique de ces virus, comprendre qui va les contracter, si certaines personnes sont naturellement immunisées, etc. Comment va se comporter le virus quand il rencontrera une nouvelle population qui a déjà eu un peu d’immunité ou une autre population qui n’en a pas du tout ? » Parmi les voies thérapeutiques à explorer, il en voit « trois principales : le vaccin, le traitement thérapeutique et le repositionnement de molécules existantes ». Le problème étant qu’il faut « au mieux dix-huit mois pour créer un vaccin, et des années pour un nouveau médicament ». Il suggère donc de préférer « le repositionnement, une solution popularisée au début des années 2000 » et qui « a l’avantage d’être plus immédiat. Le principe est d’utiliser des médicaments qui ont déjà passé un crible de sélections pour pouvoir les réutiliser sur d’autres pathologies. Pour le coronavirus, cinq médicaments sont notamment en essais cliniques. C’est aussi dans cette idée de repositionnement qu’a été testée la chloroquine qui a un potentiel antiviral. » Une solution qui a l’avantage de la rapidité (même s’il faut tester « beaucoup de patients ») et de l’économie puisque « pour le coronavirus, investir dans un vaccin revient à faire un double pari. Celui de savoir si le virus va disparaître ou non (le SARS-CoV avait duré six mois en 2003) et donc le risque que le vaccin soit obsolète ; puis le pari de savoir si l’on va simplement réussir à concevoir un vaccin contre ce virus. Dans ce contexte, ne vaudrait-il pas mieux utiliser plus intelligemment les sommes colossales allouées à la création d’un vaccin en investissant dans d’autres voies thérapeutiques ? » Mais la solution thérapeutique « n’a jamais été favorisée depuis 2003 » à cause de la « tradition vaccinale en France » et de ce que « la recherche de nouveaux traitements thérapeutiques est un investissement sur le long cours » qui « utilise de grands équipements, fait appel à des collaborations interdisciplinaires allant de la biologie structurale au calcul informatique ». Or ce type de recherche « a pâti de la crise financière de 2008, qui a conduit les États à rediriger leurs soutiens économiques vers d’autres pans de la société » et de la réduction concomitante des « budgets alloués à la recherche fondamentale ».

(13 mars 2020)

À noter

À noter  À lire

À lire  À consulter

À consulter