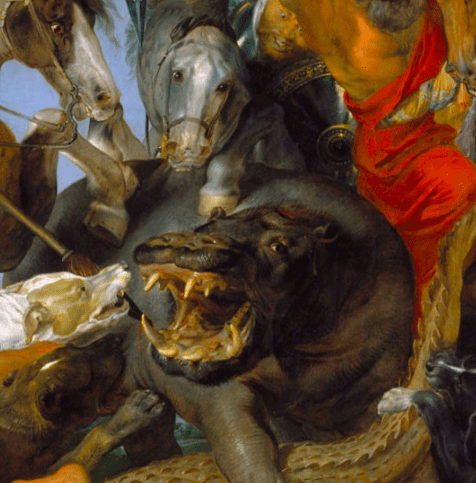

La peur, l’urgence, et l’information

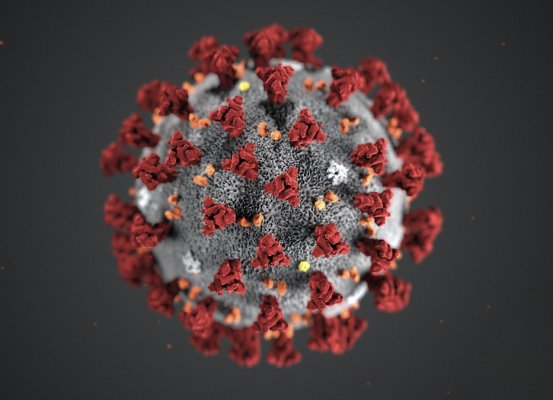

« Il y a un mois, qui aurait imaginé assister au consentement collectif de tout un peuple – en l’occurrence, le français – à rester cloîtré, enfermé -confiné est le terme adéquat- chez soi ? Qui aurait pu croire, que sur injonction, chaque citoyen prendrait soin d’éditer, remplir, signer un formulaire lui donnant la capacité de quitter son assignation à résidence ? Qui aurait prévu que la poignée de mains, l’embrassade n’auraient plus cours dans la quotidienneté des échanges sur recommandation des pouvoirs publics ? Qui aurait songé entendre un ministre de l’Intérieur lancer au plus grand nombre : « On ne part pas en vacances de Pâques » ? »

S’étonnant que ce soit « ce même peuple » qui « considère avec une défiance toujours confirmée, les politiques comme les élites » et qui s’est peu ou prou conformé « aux règles tout nouvellement édictées, et cela massivement », les deux journalistes de télévision Alain Wieder et Hervé Brusini répondent : « De toute évidence, parce qu’ils ont cru ce qu’on leur disait. À savoir, une alerte, une urgence sanitaire, décrétée pour cause de virus potentiellement tueur ». Angoisse ou réminiscence du passé, c’est en tout cas « de l’inédit, du paradoxalement inédit. Car la vérité tant décriée, mise à bas, assassinée ici et là, déclarée post-mortem, vient d’être restaurée en quelques jours. Une « sorte de vérité » accompagne une « sorte de confiance ». Mais cet « étrange, redoutable et précieux moment » de retrouvailles a son revers qu’a entrevu l’italien Alessandro Baricco : « Cette urgence, c’est un moment où se recompose une alliance entre politiques, experts et médias. Face au niveau élevé du danger, le public n’ose plus avec la même intensité, l’individualisme de masse, propre au numérique… Cela pourrait pousser les démocraties à se mettre en état d’urgence quasi permanent ».

(4 avril 2020)

À noter

À noter  À lire

À lire  À consulter

À consulter