Dieu est-il violent ?

«Le piège, c’est de penser que la question est bien posée.» Au-delà de «dénouer le lien entre les deux termes» qui tient à ce que «notre compréhension du Dieu biblique, le Dieu vivant, reste encombrée par tout l’héritage philosophique grec» du Dieu cause première, notre Dieu biblique et créteur est pour Gérard Siegwalt «non la cause du mal, mais la fin du mal, car il est le Dieu qui ressuscite les morts, et cela au cœur de la vie comme à la fin chronologique de la vie. Au Dieu-causalité des philosophes, la Bible oppose le Dieu-finalité». Ce Dieu qui n’est pas nous ni notre violence nous donne (comme à Michaël, Qui est Dieu ?, «l’ange du ‘combat spirituel’»), les armes pour combattre le dragon en nous: «Cette histoire parle de nous: elle dit que nous, hommes et femmes, enfants et vieillards, avons un combat à mener; elle dit que ce combat n’est pas simplement un combat extérieur, mais aussi et plus profondément un combat intérieur: cela veut dire un combat invisible».

Texte publié dans Foi&Vie 2023/4.

Devant une telle question, il importe en tout premier lieu de ne pas tomber dans le piège qu’elle nous tend. Le piège, c’est de penser que la question est bien posée, ou que les termes dans lesquels elle est posée sont clairs. Le piège est donc de débattre de quelque chose – et du coup de se battre (dans débattre, il y a battre !) – qui n’est pas clair au départ, qui d’emblée est confus, où tout est mêlé, où on part d’un amalgame. Comment la clarté pourrait -elle sortir de telles prémisses ?

C’est une question d’hygiène mentale que de définir d‘abord les termes d’un débat, pour qu’il puisse être constructif et ne pas se perdre dans la confusion dont il procède. Cela ne ferait que rajouter à la confusion et laisserait chacun/chacune dans le brouillard.

Ceci dit, la question Dieu est-il violent ? se pose effectivement. Pensons dans la Bible déjà au Dieu des armées qui est originellement le Dieu guerrier, au nom duquel, qu’il soit appelé ainsi ou non, se fait la conquête du pays promis sous Josué, ou au nom duquel est défendue l’idée de la Terre sainte sous les Maccabées, suite à l’invasion grecque, ou par les Zélotes, à l’époque de Jésus, quand Israël est sous domi- nation romaine.

Pensons, dans l’histoire de l’Église, aux Croisades, où il en allait de reconquérir Jérusalem et la terre sainte sous occupation arabe et de l’Islam, ou à l’Inquisition, qui voulait défendre la foi intègre catholique- romaine contre ce qu’elle considérait être l’hérésie, sans parler des Guerres de religion en France entre catholiques et protestants et, plus, proche de nous, au temps de l’Apartheid en Afrique du Sud ou à la guerre civile entre catholiques et protestants en Irlande du Nord. Pensons encore, aujourd’hui, aux pays musulmans où règne la charia et où, au nom d’Allah et de la communauté de foi de l’Umma, sont opprimés, jusqu’à leur réduction au silence, leur emprisonnement voire leur lapidation ou leur pendaison ou telle autre forme d’exécution, les opposants de la propre religion et les croyants d’autres religions, en premier lieu des chrétiens. Et comment ne pas nommer, aujourd’hui, dans l’État d’Israël et en Palestine, les extrémistes juifs face aux extrémistes musulmans du Hamas mais déjà face aux Palestiniens de Cisjordanie dont ils grignotent les droits et les terres. Je pourrais poursuivre et parler de la violence en relation avec les religions d’Extrême-Orient que sont l’hindouisme et le bouddhisme. Aucune religion n’est indemne de ce poison de la violence au nom de Dieu, des dieux ou d’elle- même.

Nous savons par ailleurs que dans les pays anciennement chrétiens en Europe et jusqu’en France – une France sécularisée vivant sous le régime de la laïcité et donc de la séparation des Églises et des religions par rapport à l’État – il y a des relents (avatars) de violence – en tout cas des velléités de rapports de force – tant de la part des Églises et des religions vis à vis de l’Etat que de celui-ci vis à vis des premières, pour les Églises et les religions au nom de leur compréhension de Dieu qui la lie à la notion d’un pouvoir et pour l’État au nom de son idéologie absolutisée à lui (laïcisme). Le rappel de ces exemples montre l’actualité permanente de la question Dieu est-il violent ? mais nous renvoie aussi au caractère problématique voire scandaleux de cet amalgame entre Dieu et la violence, nous poussant avec force à y mettre de l’ordre, c’est à dire de la clarté, pour surmonter, dépasser, cet amalgame qui est tout simplement démoniaque, destructeur aussi bien de la foi prise dans sa vérité que de l’humanité prise dans sa vérité: disons destructeur d’un côté de l’amour sans lequel il n’y a pas de foi en vérité, et destructeur de l’autre côté du bien commun sans lequel il n’y a pas de vivre ensemble en vérité.

Essayons donc (c’est l’exigence de l’hygiène mentale évoquée) de dénouer le lien entre les deux termes du sujet Dieu est-il violent ? en relation avec notre tradition de foi judéo-chrétienne.

Voici mon plan.

– Dans une première partie, j’esquisserai très rapidement le contexte religieux et philosophique de notre thématique tel que donné – par exemple (l’approche pourrait être élargie) – dans la mythologie et la philosophie grecques.

– Dans une deuxième partie, je retracerai à très grands traits le processus qui, dans l’Ancien Testament, a conduit des dieux ethniques au Dieu un et unique (monothéisme) tel que confessé dans le Shema Israel (Deutéronome 6,4): «Écoute Israël, Le Seigneur nos dieux, Seigneur un».

– Dans une troisième partie enfin, j’éclairerai succinctement, à partir du Nouveau Testament situé dans la continuité de l’Ancien, la réalité de notre violence humaine en la plaçant dans la lumière de la maîtrise de la violence – du dépassement de la violence – par le Dieu biblique et donc le Dieu de Jésus le Christ (ou Dieu en Christ, ce qui veut dire: Dieu comme Souffle créateur et rédempteur).

I. De la violence des dieux dans la mythologie polythéiste grecque au Dieu-cause première des philosophes grecs

(Je ramènerai ici les choses à l’essentiel, tel que c’est éclairant pour notre sujet, en essayant de faire ressortir ce qui de ce passé grec reste présent jusque dans nos structures psychiques et mentales, appliquant l’adage valant pour l’évolution en grand de l’humanité à cette période de l’histoire allant de la Grèce antique à nous: «L’ontogenèse reproduit la phylogenèse», c’est à dire: chacun/chacune reproduit en lui/elle l’histoire/le devenir de toute l’humanité concernée.)

La mythologie grecque. C’est un polythéisme de dieux et de déesses qui sont tantôt complémentaires et tantôt antagonistes, dont les rapports vont de l’une (complémentarité) à l’autre (opposition) et de l’opposition à la réconciliation ou à la domiciliation (c’est à dire: chacun/ chacune tenant sa place et se tenant à sa place). C’est une mythologie des rapports de force entre les divinités: rapports de domination et de soumission, de révolte, d’envie, de convoitise, de jalousie, de peur et de méfiance, de repli sur soi, d’autodéfense et d’agression, bref: ultimement des rapports de pouvoir et donc, potentiellement et toujours à nouveau réellement, de violence. Le panthéon grec, c’est cela. Et en cela, il est à l’image de l’humanité et des rapports de force qui, de toutes les manières dont ils se déclinent entre les dieux, se retrouvent entre les humains, pris aussi bien individuellement que collectivement (groupes et peuples). Il y a une analogie entre les dieux et les humains; les uns sont à l’image des autres, et réciproquement.

La philosophie grecque. (Je la concentre sur Platon et surtout Aristote, les deux géants vers qui tendent ceux qui les précèdent et dont dépendent peu ou prou ceux qui viennent après eux.) Elle consiste en une démythologisation en ce sens qu’elle met

– les dieux d’un côté en les réduisant à un Dieu et en faisant de ce Dieu suprême – celui que Pascal caractérisera comme le Dieu des savants et des philosophes – la cause première (causa prima) de tout, le principe de la vie, du bien, du vrai, et

– le réel empirique/vécu de l’autre côté, à savoir le réel terrestre tout comme les humains. Ces derniers sont marqués par leurs passions qui se livrent leur jeu ambivalent (tantôt créatif tantôt destructeur), les passions étant régulées au final par ce que les stoïciens appelleront par la suite la justice immanente (ce que l’on sème, on le récolte). Mais il est entendu que le réel plus large – la nature avec ses manifestations toujours à nouveau chaotiques (tremblements de terre, volcans, tempêtes, inondations, sécheresse…) mais aussi l’histoire avec les conflits entre les individus et les groupes/les peuples – est de son côté ultimement imprévisible et donc cause de respect voire de crainte. Si la raison ordonne le réel (c’est à dire: y décèle un ordre) et ainsi atteste une certaine continuité entre Dieu (causa prima) et le monde, celui-ci trouvant son ordonnancement et partant son unité dans le fait d’avoir Dieu comme son principe (sa cause), cet ordonnancement, cette harmonie, cette unité est toujours susceptible d’être ébranlée par l’imprévisibilité du chaos latent et toujours potentiel, et devenant souvent réel dans la nature et aussi dans le combat entre les passions dans les êtres humains, en petit et en grand.

La violence n’est pas du côté de Dieu mais à la fois du côté du destin, autre mot pour le chaos et le mal latent dans le réel naturel et humain (il peut aussi y avoir un destin positif dû à un concours de circonstances imprévisible dans un sens heureux), et du côté des passions humaines avec leur déchaînement potentiellement et réellement destructeur.

Que retenir de cela ?

1. J’ai déjà indiqué la clé d’interprétation anthropologique (donc pour la réalité humaine) de la mythologie, pour dire l’actualité pérenne de la mythologie grecque (comme sans doute de toute autre mythologie). Comment expliquer l’analogie ainsi affirmée entre le monde des dieux et celui des humains ?

Nous avons tous/toutes une imagination et un imaginaire, c’est à dire des images, des représentations, des phantasmes, qui sont des projections hors de nous d’un réel vécu non perlaboré, non élaboré en mots, non nommé et ainsi un réel vécu qui reste confus, qui est menaçant, source de peur, de refoulement, où tout est entremêlé, embrouillé, et où la peur engendre la peur, le refoulement engendre le refoulement, le brouillard renforce le brouillard. C’est cela le terreau de projections, dans un monde autre pris pour réel, dans lequel on situe l’origine (transcendante donc !) de son propre mal, mais aussi d’où l’on attend (soit de ce même monde transcendant projeté, soit d’un autre monde transcendant) le salut et donc d’être sauvé de ce mal menaçant. Le monde imaginaire a toujours ces deux pôles (qu’on les situe tous deux dans un seul monde imaginaire ou que chacun soit incorporé par un monde imaginaire à part): le pôle des images, des projections de la peur et du refoulement, et le pôle de l’attente d’un salut. Aujourd’hui, ces projections ne se font en général plus vers un monde des dieux, mais ce qu’on appelle présentement le complotisme relève par exemple de ce même mécanisme: on imagine quelque arrière-monde où des puissances occultes (pour les uns les Russes, pour les autres les Américains, ou les Juifs, ou les capitalistes ligués entre eux ou au contraire une force prolétarienne de revanche…) trament, machinent, notre destin; et on imagine un monde opposé, quelque homme providentiel, quelque doctrine ou idéologie, quelque découverte scientifique ou para-scientifique (de l’IA au transhumanisme), qui va résoudre les problèmes créés par le complotisme menaçant d’un coup de baguette magique. Oui, la mythologie (ne parle-t-on pas de mythomanie ?) reste virulente jusqu’à aujourd’hui; elle reste, autrement qu’hier mais non moins réellement, une structure de l’esprit, plus particulièrement de notre psychologie voire de notre façon non réfléchie de penser: toujours porteuse, elle appelle toujours à être perlaborée, donc démythologisée. C’est cela le travail de la philosophie et déjà, et y compris, de la psychologie, lesquelles sont au service de la mise au jour de ce qui engendre la mythologie et donc nourrit l’imaginaire.

2. Nous avons tous une raison, et à la suite d’Aristote, quand nous parlons de Dieu, nous parlons de Dieu comme cause première de tout. Mais Blaise Pascal oppose au Dieu d’Aristote, qu’il appelle le Dieu des savants et des philosophes, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, au Dieu principe de la raison le Dieu vivant de la foi, comme pour nous faire comprendre que la compréhension de Dieu comme cause de tout est problématique: elle fait problème, elle ne va pas de soi, elle n’est peut-être pas du tout juste, pas du tout appropriée, elle conduit peut-être à des impasses. Dieu cause de tout: cause donc aussi du mal. Nous sommes là dans l’inextricable question de la théodicée, la question de savoir comment Dieu, censé être à la fois tout-puissant et tout-bon, est juste alors qu’il y a le malheur et le mal ? On est là dans un nœud intellectuel absolu, d’où on s’évertue de se tirer par des pirouettes oratoires, des faux-semblants, des élucubrations qui n’en finissent pas et qui ne convainquent pas, à moins qu’on n’y perde tout simplement la foi. Ou alors à moins qu’on ne réalise que le Dieu biblique est autre qu’un Dieu-principe, cause première de tout, qu’il est le Dieu vivant qui, comme tel, n’est pas l’auteur du mal mais le vainqueur du mal. Pensons à Genèse 1,2, où, après l’affirmation au verset 1 qu’«au commencement Dieu créa les cieux et la terre», il est dit: «La terre était ‘tohuwabohu’ (informe et vide), et l’Esprit de Dieu planait sur» ce chaos initial. L’image est celle d’un matériau avec lequel Dieu crée: ce matériau, c‘est le chaos. J’interprète: ce sont les ruines, les ténèbres, les fourvoiements catastrophiques de notre monde, aujourd’hui de notre civilisation mais également de notre vie personnelle, c’est cela le néant, ce qu’on entend traditionnellement par nihil et que l’apôtre Paul dit être «ce qui n’est pas» quand il affirme: «Dieu vivifie les morts et appelle ce qui n’est pas pour que cela soit» (Romains 4,17). Dieu, déjà comme Créateur, est le Rédempteur, Celui qui sauve du néant (de la puissance de néantisation, d’annihilation) du mal. Le commencement de Dieu, c’est quand ce monde est à sa fin, quand nos vies sont à leur fin, que ce soit au cœur de la vie ou à la fin de la vie. Le Dieu biblique, Dieu vivant, est le Dieu de la fin, au sens de la finalité: il est la finalité, l’au-delà de la fin au sens que prend ce mot quand nous parlons de la fin des choses, de tout espoir. Il est, comme Créateur, non la cause du mal, mais la fin du mal, car il est le Dieu qui ressuscite les morts, et cela au cœur de la vie comme à la fin chronologique de la vie. Au Dieu-causalité des philosophes, la Bible oppose le Dieu-finalité: Dieu n’est pas un principe abstrait mais il est le Créateur aujourd’hui, comme il l’était hier et comme il le sera demain.

Notre compréhension du Dieu biblique, le Dieu vivant, reste encombrée par tout l’héritage philosophique grec qui se survit, généralement à notre insu mais effectivement, jusqu’à aujourd’hui.

3. Le mal tel que les Grecs l’entrevoient a essentiellement deux formes, et la distinction ainsi faite est valable jusqu’à nous.

– Il y a d’abord le mal tragique, le malheur: c’est cela le destin (destructeur) qui vous tombe dessus sans que peut-être vous y soyez pour quelque chose (pensons aux cataclysmes de la nature ou aux tragédies entre les peuples – aujourd’hui, entre autres, en Syrie, en Ukraine, à Gaza, et dans tant d’autres régions d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine…) ou encore au plan personnel. Les tragédies au plan de l’histoire peuvent être la conséquence de fautes antérieures, comme c’est le cas pour la tragédie que nous vivons au plan de notre civilisation (la catastrophe écologique et climatique; les injustices entre les peuples et dans les peuples et leur potentiel destructeur/leur réalité destructrice d’humanité, de celle – mais autrement – des victimes comme de celle des acteurs), voire telle tragédie personnelle: elles sont alors de l’ordre du jugement immanent (de même l’apôtre Paul, dans Galates 6,7). Si tel est le cas, si la tragédie nous est donc imputable à nous-mêmes, elle représente un poids écrasant, largement irréparable. Le mal tragique, qu’il soit de notre faute ou non, est tragique parce que irrémédiable. Nous devons faire avec. Et c’est à ce niveau que se joue toute la suite, qui tient à la distinction, perçue ou non, entre la tragédie comme fin de nos possibilités et la tragédie comme commencement de la création de Dieu.

– Et il y a ensuite la faute morale qui, par différence d’avec le mal tragique = mal subi, est le mal commis/agi. Les passions humaines sont le champ de bataille où nous devenons fautifs, où nous nous fourvoyons: c’est ici que nous parlons de culpabilité, différente du destin.

Mal-destin donc, et mal-faute. Le mal-destin est ressenti comme une violence subie, le mal-faute est une violence commise par nous, peut-être contre nous-mêmes, ou contre autrui, ou contre l’environnement.

En conclusion à cette première partie: Le double héritage grec, mythologique et philosophique, héritage à triple portée (psychologique, philosophique-idéologique et philosophique existentielle et éthique) et évalué critiquement, est à ce triple titre éclairant pour notre questionnement concernant la question Dieu est-il violent ?

II. De la violence des dieux ethniques à l’amour créateur-rédempteur du Dieu un de la confession de foi d’Israël (Ancien Testament)

(À nouveau, j’essaye de ramener les données, qui sont diverses, de l’Ancien Testament à l’essentiel, indiquant surtout des clés d’interprétation susceptibles de mettre de la clarté dans cette diversité et de distinguer en elle entre d’un côté ce qui relève de représentations passées que nous ne pouvons que considérer comme telles et ce qui est au-dessus d’un temps particulier et qui donc demeure, de l’autre côté entre ce qui paraît antagoniste et qui est en fait complémentaire, étant entendu qu’il s’agit du Dieu vivant et donc irréductible, tout comme la vie, à une seule affirmation.)

Partons d’un constat: les affirmations sur la violence de Dieu sont nombreuses dans l’Ancien Testament, Dieu n’est-il pas appelé «Seigneur des armées» (Yhvh Tsebaoth), même si «les armées dont Yhvh est le Dieu ne sont pas nécessairement des armées au sens militaire du terme mais peuvent aussi désigner son entourage céleste: sa cour» (les anges) (1). Il y a bien en Dieu ce qu’on a appelé les faces obscures, par quoi on désigne son arbitraire et sa violence. En voici des illustrations:

«Citons, pêle-mêle, l’éradication de toute vie sur la terre par le déluge (Genèse 5,5-7), la mort infligée arbitrairement à tous les premiers-nés d’Egypte en vue de contraindre le pharaon à laisser partir Israël (Exode 12,12), l’ordre donné à Israël, à la veille de la conquête du pays de Canaan, de pratiquer impitoyablement l’interdit et de tuer tous les êtres vivants, hommes et bêtes, sans épargner ni vieillards ni femmes ni enfants (voir, par ex., Deutéronome 7,1-2; 20,16-18), un ordre qui sera réitéré du temps de Saül à propos d’Amalek, coupable de s’être opposé à Israël au nomment de l’Exode (1 Samuel 15,2-3). La cruauté de Yhvh n’épargne pas son propre peuple. Il réprime avec brutalité ses rébellions pendant la traversée du désert (ainsi, par exemple, Nombres 11,1.33; 16,32-35; 17,14) – faisant dans l’un des cas pas moins de 24000 morts (Nombres 25,9) – et va même, plus d’une fois, jusqu’à envisager de l’exterminer (Exode 32,10; Nombres 14,12 ; 16,21); une attitude dont il ne se départira pas tout au long de son histoire, utilisant désormais les nations pour châtier son idolâtrie (voir, par exemple, Juges 2,11-15; 1 Rois 19,15-18; 2 Rois 17,7-23; 22,15-17), et qui l’amènera à détruire les royaumes d’Israël et de Juda et à contraindre sa population à l’exil. Cette violence atteindra son paroxysme dans les temps eschatologiques, lorsqu’au Jour de Yhvh, également qualifié de »Jour de la vengeance de Yhvh » (par exemple Isaïe 34,8; Jérémie 46,10), Yhvh le »Dieu des vengeances » (Psaume 94,1) se déchaînera contre toutes les nations de la terre. L’oracle contre Edom, en Isaïe 34, où cette vengeance de Yhvh prend la forme d’une immense boucherie, constitue à cet égard un sommet de rage et de sauvagerie. Ainsi que le relève Edmond Jacob, la colère est l’un des sentiments de Dieu le plus fréquemment mentionné. Or, cette colère, souvent décrite comme fulgurante, se nourrit d’un autre trait du Dieu de l’Ancien Testament, sa jalousie.»

Ce constat appelle plusieurs remarques critiques.

1. Les affirmations citées d’un Dieu violent sont critiquées et dépassées dans l’Ancien Testament lui-même par d’autres affirmations concernant aussi bien le fait que Dieu est le Créateur qui bénit sa création et qu’il est le Rédempteur, le Libérateur/Sauveur qui a un projet non de destruction mais d’accomplissement pour sa création. J’y reviendrai.

2. C’est dire que Dieu n’est pas, dans l’Ancien Testament, une réalité intangible, donnée une fois pour toutes et perçue comme telle par les humains dès le départ, mais que sa réalité se constitue pour ces derniers dans une histoire. Cette histoire est celle d’un côté des humains dans leur contexte historique, culturel, existentiel chaque fois différent, et de l’autre côté de Lui, Dieu, qui s’atteste à eux comme Dieu dans ce contexte chaque fois spécifique. Il n’y a pas un concept univoque de Dieu, mais Dieu est une réalité qui s’effectue dans une histoire et qui est identifié comme Dieu dans cette histoire: tantôt la perception de Dieu par les humains obscurcit la réalité vraie – la vérité – de Dieu, tantôt cette dernière brise, fait éclater les représentations humaines de Dieu et fait évoluer la compréhension de Dieu dans un sens dont alors on dira qu’elle est plus juste, plus appropriée. On peut dire que l’advenue de Dieu est fonction de l’advenue des humains; cette dernière est fonction de la première, la première fonction de la dernière. Dites-moi qui est votre Dieu et je vous dirai qui vous êtes; dites-moi qui vous êtes et je vous dirai qui/quel est votre Dieu (2).

3. La critique interne à l’Ancien Testament de la compréhension de Dieu ne peut se faire qu’à partir des sommets de l’Ancien Testament, à partir desquels il y a une continuité entre ce dernier et le Nouveau Testament. Le sommet, qui est le critère pour la compréhension vétéro-testamentaire de Dieu, se formule dans la confession de foi du Shema Israel, Deutéronome 6,4: «Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu [littéralement: nos dieux], Seigneur un».

4. À partir de là, on ne peut que situer les affirmations sur le Dieu violent du côté des représentations mythologiques qui, à l’instar de celles de la Grèce antique, appellent leur démythologisation et donc d’être mises au compte de l’homme. Elles sont autant de projections de l’homme sur Dieu, donc des anthropomorphismes qui ravalent Dieu au niveau de l’homme et de ses passions, fondant ce que l’on a appelé le Dieu pervers (Maurice Bellet). Il ne faut cependant pas oublier qu’il y a aussi des anthropomorphismes positifs: partant non des passions tristes (Spinoza), destructrices, mais des passions joyeuses, constructives, ils y voient se refléter quelque chose qui a sa source en Dieu même.

Le constat relatif au Dieu violent, dans l’Ancien Testament, fait apparaître un anthropomorphisme plus fondamental encore, non pas simplement individuel mais collectif: il tient à la confusion de Dieu avec un dieu ethnique, national ou tribal, et cela à un double niveau.

En premier lieu, il y a un usage du terme le plus simple pour Dieu, à savoir El, dans ce sens particulariste. El signifie de manière générale Dieu et, lorsqu’il est qualifié dans le sens de El Shaddai (Dieu tout-puissant) ou El Elyôn (Dieu très-haut) ou encore El cholam (Dieu d’éternité), il a le même sens que Elohim, mot pluriel mais à sens singulier couramment employé pour désigner le Dieu créateur (cf. Genèse 1, récit élohiste de la création). Mais, s’il y a ainsi un emploi d’El qui dépasse le dieu d’une nation ou de quelque groupe collectif, El est avant tout le nom de dieu attribué au dieu cananéen, ethnique, politique, donc d’un peuple particulier, d’un corps politique donné. On peut parler du particularisme identitaire et exclusif de El, à l’opposé de l’universalisme des emplois qualifiés, juste mentionnés et également d’Elohim. El est le dieu d’une monarchie, d’un pouvoir politique ou même simplement patriarcal: le roi, le chef est censé assurer, au nom d’El qui est pour ainsi dire son totem, la stabilité et la pérennité de son pouvoir et, partant, du groupe social concerné (3).

En second lieu, il y a une contamination, en bien des endroits, du nom de Dieu donné spécifiquement à Israël en tant que peuple élu, à savoir le tétragramme YHVH, par El entendu dans un sens particulariste. Alors que, dans le Shema Israel, YHVH comme Dieu Sauveur d’Israël est assimilé à Elohim, le Dieu Créateur des cieux et de la terre étant donc confessé comme universel, il y a bien des textes marqués par le passage de YHVH (Dieu inclusif, universel) à El (dieu exclusif, particulariste), du Dieu Créateur et Rédempteur de toute la création et donc également des nations (goyim) au dieu du seul Israël. Certes, YHVH est lié à son peuple – il est le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob –; il est juste de parler de la particularité de YHVH, mais la prédication des grands prophètes stigmatise avec force l’arrogance d’Israël se croyant supérieur aux nations et, surtout, accaparant YHVH pour lui seul, le considérant comme sa possession, comme sa propriété: c’est pervertir YHVH en idole, en objet religieux et, niant son universalité, c’est, se l’appropriant, le particulariser. Il faut voir que cette tentation est fortement inscrite, comme tentation, dans toute l’histoire d’Israël telle que relatée dans l’Ancien Testament.

J’en donnerai un exemple. Dans la ligne du Shema Israel et donc de l’alliance abrahamique mosaïque, Dieu désigne, dans le Deutéro-Ésaïe, le roi babylonien Cyrus comme Serviteur de YHVH, étendant bien aux goyim l’universalité de ce dernier. Mais cet universalisme se heurte au rétrécissement tendanciel, dès l’époque des rois (donc longtemps avant l’exil et Cyrus), de YHVH à la lignée (dynastie) davidique: on peut alors parler d’une monarchisation et ainsi d’une sorte d’assimilation d’Israël aux autres peuples, dont chacun a son ou ses dieux. Notons bien la tragique actualité de cela dans la (nouvelle) réalité politique de l’État d’Israël, qui s’auto-absolutise et, du même coup, tend à absolutiser (chez les religieux juifs, suivis par une frange importante des évangéliques en tout cas aux USA.) la tradition de foi abrahamique. Il en résulte, sous couvert de religion, une polarisation entre un islamisme politique (le Hamas), expression d’un accaparement d’Allah par une idéologie, et une idéologisation politique de la tradition de foi de l’Ancien Testament. Alors que la Palestine (pour autant qu’elle est musulmane – à quoi elle ne peut pas être réduite, puisqu’il y a aussi des juifs et des chrétiens) et Israël ne peuvent exister l’un et l’autre qu’ensemble (comme des partenaires, la même chose valant pour les religions concernées qui ne sauraient, faute de radicalement se pervertir, se combattre en s’érigeant comme des pouvoirs opposés), la polarisation entre les deux tient précisément au fait que tous deux se prennent pour des pouvoirs absolus, reniant par là-même la confession de foi du Shema Israel pour les uns et la vraie compréhension du juste milieu d’Allah (compréhension critiquement inclusive des autres religions, singulièrement des deux autres monothéismes abrahamiques) par les autres. Aucun tiers ne peut alors être invoqué comme médiateur entre des factions opposées.

D’où, autant face aux affirmations dans l’Ancien Testament lui-même concernant le Dieu violent que face à la tentation de réduction du Dieu d’Israël à un Dieu particulariste, l’importance de dégager la vraie compréhension de Dieu, qui seule est libératrice tant personnellement que collectivement, à savoir dans l’Ancien Testament la réalité vraie de YHVH qui est Yhvh Elohim au sens dit, comme également dans le Coran la réalité vraie d’Allah. Il en va (et cela vaut en permanence, à chaque nouvelle génération, et donc pour chacun/chacune d’entre nous) de dépasser toutes les réductions particularistes, tous les rétrécissements idéologiques qui menacent notre compréhension de Dieu, pour la pervertir. Le Dieu vivant, pouvons-nous dire, n’est pas mais devient (à l’instar de l’être humain): il devient le Dieu vivant pour nous aujourd’hui par l’interprétation critique (c’est à dire discernante) de nos Écritures fondatrices, le critère d’interprétation étant, pour l’Ancien Testament lui-même, le Shema Israel, et, pour le Nouveau Testament, dans la ligne de l’Ancien, le Christ Jésus: c’est ce que veut dire Luther quand il dit que nous devons interpréter l’Ancien Testament (et évidemment aussi le Nouveau Testament) selon ce qu’y propulse le Christ («was Christum treibet»).

On peut préciser que l’interprétation des textes bibliques se fait inéluctablement par la mise en relation de ces textes en tant que contextualisés (situés en leur temps) et évalués critiquement, comme dit, à partir du centre de l’Écriture (ce qu’on appelle le canon dans le canon) d’un côté, et le réel empirique présent de l’autre côté, c’est à dire grâce à la «méthode de corrélation» (Paul Tillich). Le texte biblique interpelle le présent, et réciproquement, pour ainsi faire ressortir la parole vivante du Dieu vivant. Déjà les textes bibliques sont marqués eux-mêmes par l’interpénétration en eux de la Parole de Dieu et de la parole humaine (Karl Barth); pour les textes historiques (qui reprennent des faits passés souvent longtemps après), ils expriment des problématiques du temps (postérieur) du rédacteur en les tricotant pour ainsi dire avec des traditions historiques bien plus anciennes dans un travail tour à tour de rétrojection dans le passé de données du présent et d’actualisation dans le présent de données du passé (4).

Tout cela étant dit, le Dieu vivant est irréductible à une formule. Déjà le Shema Israel lie YHVH et Elohim, le Rédempteur et le Créateur, unissant ce que la théologie par la suite a souvent désuni, soit pour opposer, dans le sens d’un dualisme, création et rédemption (Marcion), soit pour se désintéresser de l’une en tout centrant sur l’autre (cela vaut dans les deux sens, selon les époques ou les auteurs). Mais plus fondamentalement, on ne peut parler de Dieu à la suite de la Bible ressaisie dans son ensemble que par des polarités (il a deux pôles). Dieu est à la fois le Dieu saint (le Dieu Tout autre) et le Dieu amour, proche de sa création comme un père pour son bien. À la fois le Dieu juste et juge et le Dieu miséricordieux et qui pardonne, met debout. À la fois le Dieu tout-puissant et le non-puissant de la croix (Jacques Ellul). À la fois le Dieu à craindre et à aimer et à qui se fier (Luther).

En conclusion aux deux parties précédentes, on peut dire que «la violence est fondamentalement une caractéristique humaine, et non une caractéristique divine» (5).

III. De notre violence humaine à son apprivoisement créatif par le Dieu vivant (Dieu en Christ)

Je m’en tiendrai ici à deux seuls passages bibliques.

Le premier est celui de Genèse 1,1-3 qui a déjà été évoqué en opposant la compréhension de Dieu qui s’y exprime à celle, philosophique, de Dieu comme cause première. Vous êtes sans doute surpris: qu’est-ce que ce texte a à faire avec la violence humaine ? Et avec son apprivoisement par le Dieu vivant ? Mais regardons de plus près (6).

Au commencement. Au commencement Dieu. Tout commencement, tout vrai commencement, a toujours pour sujet Dieu. Pas un Dieu-principe, un Dieu abstrait, cause première – premier moteur – de tout ce qui est mis en branle par lui, un Dieu-explication. C’est cela le Dieu des philosophes et des savants, selon Pascal, qui lui oppose le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, c’est à dire le Dieu vivant, qui n’est pas explicateur mais créateur. En effet, notre récit ne parle pas de Dieu en soi et pour soi, mais il parle de Dieu pour nous: Dieu créa, est-il dit; c’est cela le Dieu vivant. Le croyant ne croit pas en Dieu, mais en «Dieu créa», en Dieu qui devient effectif, qui s’effectue comme Dieu, donc dans le Dieu créateur. Et qui est le Créateur des cieux et de la terre, donc de tout. C’est le Dieu du «Shema Israel»: «Écoute Israël: Le Seigneur notre Dieu, Seigneur un» (Deutéronome 6,4). Pas le Dieu seulement du peuple élu, pas de l’Église seulement, mais de toute l’humanité, aussi des nations dites païennes, voire de tout l’univers.

Comment Dieu crée-t-il ? Je pose la question au présent, car le commencement dont il est question ici n’est pas réductible au commencement chronologique. C’est ce commencement au sens chronologique qui intéresse la science. Mais notre récit n’a aucune prétention scientifique. Il parle du commencement existentiel, de mon – notre – commencement, un commencement au cœur de la vie, là où nous faisons l’expérience du chaos. «La terre était informe et vide [en hébreu: tohuwabohu, ce qui donne tohubohu], il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux». Les historiens nous disent qu’il y a là une reprise d’une représentation présente aussi dans les récits d’origine d’autres religions: le Créateur utilise un matériau pour sa création, à savoir le chaos. On peut le voir ainsi, et on reste alors dans le cadre de l’explication chronologique du récit. Mais si on prend au sérieux le fait qu’il s’agit ici d’un mythe, donc d’un récit initiatique, on passera de l’explication à l’interprétation, et on interprétera le tohubohu, le chaos, dans un sens existentiel, ce qui ne veut pas dire simplement individuel-personnel mais, puisque les cieux et la terre sont en jeu, aussi œcuménique (l’oikouménè, c’est toute la terre habitée, donc toute l’humanité) voire planétaire: le tohubohu, cela peut être aussi bien un chaos, une ruine, une catastrophe dans nos vies personnelles tout comme cela peut renvoyer à des cataclysmes naturels voire, aujourd’hui, les catastrophes causées par notre civilisation dominante, dont nous sommes tous/toutes partie-prenante et qui ont déjà été évoquées. Percevez-vous l’actualité et la pertinence existentielles de ce récit ? Le commencement, commencement créateur, là où c’est le commencement de Dieu dans le chaos de nos vies et de notre monde. «L’esprit [la ruach] de Dieu planait au-dessus du chaos.» C’est l’Esprit créateur, qui est aussi l’Esprit de Pentecôte, l’Esprit qui, hors du tohubohu, avec le matériau du tohubohu, fait toutes choses nouvelles, faisant surgir de la création et des créatures malades, perdues – en perdition –, fourvoyées, ce qui annonce, comme le dit déjà la deuxième partie du Prophète Ésaïe avant que cela ne soit repris dans le Nouveau Testament, les cieux nouveaux et la terre nouvelle, la nouvelle création.

«Dieu dit: Que la lumière soit. Et la lumière fut.» De l’Esprit qui se meut, qui s’émeut, au-dessus du chaos, de la souffrance matricielle de l’Esprit qui accompagne, qui habite la souffrance existentielle des uns et des autres, la parole naît. Notre parole, lorsqu’enfin nous laissons advenir l’occulté (parce que longtemps nous en détournons les yeux), le refoulé, du tohubohu dans la nomination, donc lorsque nous nommons le tohubohu. Et lorsqu’advient dans, avec et à travers notre parole la parole de Dieu: parole de lumière, de libération des ténèbres, de rédemption, de salut, hors de nos addictions et de notre perdition.

Continuez-vous à être surpris par le choix de ce passage au début de la Genèse, alors que je m’apprêtais à vous parler de la violence ? Mais si le lieu de la violence, c’était le tohubohu, donc le chaos ! Qu’est-ce que le chaos ? C’est l’occulté, le refoulé, le non-dit, le mal-dit, le faux-dit; c’est le confus, l’amalgame, le mensonger, le trompeur, la dissimulation, la duplicité: tout ce qui n’advient pas à la lumière de la parole claire et distincte, de la parole droite, vraie, réfléchie, constructive, créative; tout ce qui, dans nos vies comme dans notre monde, n’est pas placé dans la lumière de Dieu, du Dieu créateur, de l’Esprit créateur et donc du Dieu qui récapitule toutes choses, qui devient la tête de toutes choses. Car le Dieu créateur, c’est le Dieu récapitulateur qui, face au chaos, au tohubohu, dit: «Que la lumière soit». Et dont la parole s’effectue et donc fait, réalise, ce qu’elle dit, devenant lumière dans les ténèbres et brisant ainsi le règne des ténèbres. Les ténèbres, la foi en Dieu créateur ne nous dit pas qu’elles disparaîtront de la terre et de nos vies, mais elle nous dit que, sans être supprimées, elles sont vaincues, qu’elles n’ont pas le dernier mot, qu’elles ne peuvent pas nous accabler comme s’il n’y avait pas la lumière plus forte, celle du commencement de Dieu qui, toujours, crée quand tout semble fini. Notre fin, la fin de ce monde: le commencement de Dieu, du Dieu vivant. La violence, réalité démoniaque, destructrice, le matériau de construction, dans la main du Dieu vivant, de la réalité créative.

L’autre passage biblique est tiré du livre de l’Apocalypse (12,7-12).

Le nom Michaël est une question: Qui est comme Dieu ? La réponse insinuée est: Dieu, ce n’est pas moi, mais je suis le combattant de Dieu. Michaël est celui qui mène le combat de Dieu contre le mal. Il est l’ange du combat spirituel. «Une bataille s’engagea dans le ciel: Michaël et ses anges combattirent le dragon.» Cette histoire parle de nous: elle dit que nous, hommes et femmes, enfants et vieillards, avons un combat à mener; elle dit que ce combat n’est pas simplement un combat extérieur, mais aussi et plus profondément un combat intérieur: cela veut dire un combat invisible. Il est dit ici: «Une bataille s’engagea dans le ciel». Le ciel dont il est parlé n’est pas le ciel étoilé; le ciel, ici, c’est ce qui est au-delà du visible. Le ciel désigne la dimension invisible des êtres et des choses, leur dimension intérieure. Cette dimension affleure en nous-mêmes, dans nos propres profondeurs, et elle peut, de là, faire irruption dans le visible, dans le conscient, par exemple pendant le sommeil, dans tel rêve, ou dans une inspiration, dans un péril, ou autrement encore. Cette irruption est celle, soit de forces de destruction, soit de forces de bien, de forces constructives: forces de destruction ou au contraire de construction de nous-mêmes, de nos relations aux autres, à l’environnement et donc à la création, et en tout cela fondamentalement à Dieu. Michaël représente les forces constructrices, les forces angéliques donc, et le dragon, lui, représente les forces destructrices, ou démoniaques. Quel potentiel énergétique formidable en chacun de nous, en chaque être humain: énergie constructive comme aussi énergie destructrice !

Comment savoir s’il s’agit dans cette énergie d’un ange et pas d’autre chose ? La réponse du récit de Michaël combattant le dragon est claire. Il s’agit d’un ange quand il détourne nos yeux de lui-même et les tourne vers Dieu, car Mi-cha- ël = Qui est comme Dieu ?. L’ange est là, non pour lui-même, mais pour Dieu. L’histoire de Michaël aboutit à la vision de la grandeur de Dieu:

«J’entendis une voix clamer dans le ciel: Désormais la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu, et la domination à son Christ, puisqu’on a jeté bas (le dragon) l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu».

Le combat spirituel dont Michaël est la puissance énergétique en nous et dans le monde, c’est le combat pour tourner notre regard vers Dieu, le Créateur et le Rédempteur, qui l’est aujourd’hui. Quand cela se produit, alors le dragon en nous est soumis; et le dragon autour de nous ne nous fait pas peur.

*

Que nous apparaît-il lorsque nous superposons ou mettons face à face les deux passages bibliques ainsi abordés ?

Le chaos, c’est le lieu, l’espace-temps du dragon. Le dragon, traduisons: la violence.

Dans ce magma énergétique (c’est cela le chaos symbolisé par le dragon), il est, la violence donc est ce qui n’est pas placé sous la mouvance de l’Esprit créateur de Dieu, dans la lumière de la parole créative et créatrice. La violence, réalité démoniaque, destructrice, c’est le chaos confiné sur lui-même, autrement dit non récapitulé.

La réalité angélique, c’est le réservoir énergétique du chaos en tant que récapitulé. Lorsqu’il trouve son Maître, le magma énergétique de la violence est le lieu-source de la créativité. Pour l’exemplifier à l’aide du récit de la tentation de Jésus (Matthieu 4,1ss), la tentation récapitulée de l’avoir (pain) conduit à la liberté du partage, celle récapitulée du savoir/savoir-faire (science et technique) conduit à la liberté de la responsa- bilité, celle enfin du pouvoir (domination) conduit à la liberté du service et donc de l’engagement pour la justice et la paix. Dans la version que l’évangile de Marc donne de la tentation (1,12-13), il est dit à la fois que Jésus était «tenté par Satan» et qu’«il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient». Bêtes sauvages: certainement pas seulement les animaux extérieurs en qui saint François d’Assise voyait en tant que créatures de Dieu ses frères mais aussi les fauves intérieurs dont le dragon (entendez: la violence) est le symbole. La créativité: l’aspect lumière du magma énergétique, la violence en étant la face ombre. Par la tentation traversée dans l’offrande de soi à Dieu, ses démons que Jésus a affrontés et qui ont trouvé en Dieu leur Maître, le font accéder à la réalité angélique, aux anges. Par la tentation traversée dans notre offrande de nous-mêmes (de notre violence) à Dieu, cette violence qui a trouvé en Dieu son Maître nous fait accéder à notre créativité.

Conférence donnée, dans le cadre d’un cycle biblique, à Strasbourg-Hoenheim le 7 février

2024.

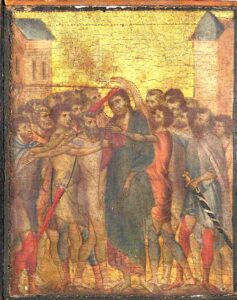

Illustration: Combat de Michaël et du dragon (gravure de Dürer entre 1498 et 1511).

(1) Cf. Alfred Marx, Le Dieu de l’Ancien Testament: Esquisse d’une approche canonique, Revue des sciences religieuses 2006/2, p.253s. Les citations qui suivent immédiatement sont tirées du même article.

(2) Cf. mon étude critique (à propos de Jacob Rogozinski, Moïse l’insurgé, Cerf, 2022) sur La compréhension du monothéisme du Premier Testament, RHPR 2023/3, p.351.

(5) Cf. Marx, art.cit., p.254.

(6) Je reprends ici, en l’adaptant, un développement tiré d’une conférence inédite sur Anges et démons. Le combat spirituel à la croisée des dimensions invisible et visible du réel, Solars, 11 février 2024.