« Les signes des temps »: de la crise du sens

Entre les pharisiens et sadducéens qui savent «discerner l’aspect du ciel» mais pas «les signes des temps», et le «spectateur» de Kertész qui ne sait pas «à quoi il faut veiller», et surtout depuis, que s’est-il passé ? L’«inflation informationnelle», la «perte de valeurs communes» et le «rythme effréné des mutations contemporaines» ont, pour Jean-Paul Sanfourche, rendu notre monde «illisible» et donc «inhabitable». Il plaide, à la suite de Ricœur, «pour une éthique du discernement», une «attention aux signes discrets qui traversent nos vies, reconfigurent nos existences, qui révèlent des profondeurs inattendues».

«Vous savez discerner l’aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps ?», (Matthieu 16,3)

«À quoi faut-il faire attention ? demande timidement ma voix intérieure inquiète, hésitante. Je ne sais pas à quoi il faut veiller», Imre Kertész (1).

Il m’arrive – comme beaucoup sans doute – de ne plus savoir ce «à quoi il faut veiller». De ne plus en avoir la force, ni le désir, ni même les ressources. Cette citation de Kertész résonne profondément dans le contexte contemporain. Notre époque confuse, où l’inimaginable devient possible, semble de plus en plus illisible. Elle dit cette inquiétude, cette incertitude existentielle, face à un monde où, dans une mutation rapide, les repères traditionnels s’effritent. Où la quête de sens est un défi, celui de la compréhension éclairée, puisque les rares certitudes auxquelles nous restons fidèles, que nous croyions établies, sont sans cesse remises en question. Les signes se multiplient, sans clarté apparente. Sommes-nous encore capables de cette vigilance humble et lucide à laquelle Kertész semble nous inviter ? Pouvons-nous encore – pour éviter le pire – scruter les événements dans leur folle accumulation, y chercher avec le peu de discernement qui nous reste des significations profondes et agir avec responsabilité ? «Signes des temps»: notion empruntée à la théologie chrétienne qui invite à la lecture attentive des événements, pour ne pas dire les incessants soubresauts, contemporains. Les crises actuelles – quelle que soit leur nature – portent en elles des enseignements sur l’état de notre monde et de notre humanité. Mais lesquels ?

Une question fondatrice

Jésus pourrait nous adresser le même reproche qu’il fait aux pharisiens et aux sadducéens, car nous ne savons pas non plus reconnaître les signes spirituels (ou prophétiques) qui habitent notre époque. Plus les «signes du ciel» sont (de mieux en mieux) mesurés grâce à une météorologie technique, et plus nous manquons de discernement spirituel. C’est la portée actuelle de cette citation qui nous importe. Car le reproche ironique de Jésus nous concerne, nous qui nous contentons de jugements superficiels sur le monde, sans en discerner la dimension spirituelle, morale, voire prophétique, ne serait-ce qu’au plan historique. Souffririons-nous d’une cécité spirituelle qui nous détournerait de toute responsabilité collective ? Ceux, aujourd’hui, qui prétendent parler au nom du peuple savent-ils lire l’époque dans laquelle ils vivent ? Nos experts savent aujourd’hui expliquer les phénomènes climatiques, économiques ou technologiques, mais ces compétences techniques semblent paradoxalement renforcer une incapacité croissante à interpréter le sens des mutations profondes du monde. La parole de Jésus rapportée en Matthieu contient une question fondatrice toujours d’actualité: comment lire notre époque avec intelligence ? Avons-nous développé une telle maîtrise technique que nous en avons perdu la capacité à en discerner le sens profond ? Mais chercher à donner un sens au monde devient de plus en plus difficile et désespérant. «À quoi faut-il faire attention ?»

La difficulté de lire «les signes des temps». Un aveuglement collectif

La tâche est ardue. L’inflation informationnelle est le premier obstacle majeur à la lecture des signes des temps. C’est «un poison qui, littéralement, désinforme». Jamais dans l’histoire les hommes n’ont tant été exposés au flux continu d’informations. Tout est disponible, partout, et tout le temps. «L’époque réclame de ses citoyens qu’ils soient informés, lucides, vigilants, mais leur refuse en échange les conditions de cette lucidité» (2). Cette profusion n’est donc pas synonyme de clarté. Au contraire, elle engendre une confusion des repères. Fragmentées, sorties de leur contexte, déformées par des logiques idéologiques, trop souvent émotionnelles, les informations se mêlent aux fake news, les faits bruts aux opinions, le structurel au conjoncturel. Hiérarchiser devient impossible, interpréter l’est aussi. Toute tentative de mise en perspective est altérée. L’événement se consomme et l’émotion supplante la raison. Cette cacophonie médiatique (3) ne permet aucune prise de recul, l’essentiel se noyant sous le superficiel; la distraction généralisée étouffe le discernement. La surinformation – un trop-plein de signes tue le sens – produit paradoxalement un aveuglement collectif.

La perte de valeurs communes est le second obstacle. Pour lire «les signes des temps», une grille d’interprétation partagée serait nécessaire. C’est-à-dire des repères culturels, moraux, spirituels communs indispensables pour donner sens aux événements. Or nos sociétés post-modernes sont rongées par le relativisme (4), fruit d’un pluralisme (5) idéologique et culturel devenu la norme, et l’individualisme. Les grandes traditions religieuses ou philosophiques qui structuraient autrefois la lecture du monde sont désormais concurrencées, fragmentées, parfois discréditées. Chacun est invité à construire sa propre vérité, à interpréter les faits selon son vécu personnel, ses origines plus ou moins fantasmées, son identité parfois recomposée, ses émotions, ses intérêts. Cet éclatement des ancrages référentiels affaiblit, sinon annule, notre capacité à discerner ensemble ce qui est juste, vrai ou bon pour l’humanité. Loin d’être le fruit d’une quête partagée, le sens n’est qu’une somme devenue illisible d’expériences fragmentées. Cette crise du discernement et du sens partagés, cette érosion des repères contribuent à cet aveuglement collectif, lorsqu’elles n’alimentent pas des conflits.

Le rythme effréné des mutations contemporaines est, à nos yeux, le troisième obstacle qui entrave la lecture des «signes du temps» et favorise cet aveuglement (6). La transformation continue, multidimensionnelle du monde actuel érode les conditions du discernement, et rend le réel illisible. Une sorte d’accélération croissante modifie notre rapport au temps; le transitoire et l’instantané effacent le durable, à l’étirement du temps long s’impose la succession accélérée et discontinue de temps brefs, d’instants sans prolongement, de présents immédiats qui semblent privés de lendemains. Ainsi éprouvons-nous le sentiment d’être captifs d’un flux sans mémoire, le plus récent l’emportant sur le plus pertinent. Or le discernement exige du temps. Seul un temps long, c’est-à-dire un temps sans échéance, ignorant la logique de l’instantanéité, est susceptible de prêter signification aux événements. Déchiffrer les signes du temps exige un temps du sens. Or notre société se condamne – peut-être à son corps défendant – à une gestion perpétuelle de l’urgence, où chaque décision semble prise dans l’isolement du moment et sans véritable ancrage ni vision. L’histoire contemporaine elle-même n’est plus perçue (ni peut-être envisageable) comme un récit orienté. Elle se fragmente, semble s’incarner dans l’enchaînement aléatoire d’événements discontinus, dont il est impossible d’établir le fil conducteur, comme privée de l’intelligence du long terme, transformant l’avenir en zone d’incertitude (7).

Un monde illisible est un monde inhabitable

Or un monde que l’on ne comprend plus est un monde que l’on n’habite plus. Vivre pleinement et de manière responsable (en sujet) dans le monde dépend de notre aptitude à le comprendre. À en saisir les règles, les repères, les valeurs. Sinon, comment y prendre part, s’y orienter et décider d’y devenir ? Si les normes s’effondrent, si la complexité des mutations technologiques, sociales, culturelles devient insaisissable, ce monde cesse d’être habitable au sens existentiel. On peut physiquement y vivre, sans pour autant s’y sentir chez soi. Opaque, étranger, le monde nous échappe. Or un monde illisible est un monde inhabitable. Privée de sens il n’y a plus d’existence. On ne peut être sans comprendre. Le «spectateur» de Kertész est-il encore un habitant du monde ? En un sens, la figure du spectateur est tragique. Il voit tout, mais il ne comprend pas. Il ne parvient pas à transformer son expérience en savoir ou en sens. Il faut le reconnaître: c’est le vécu contemporain d’un nombre croissant d’individus confrontés à cette crise du sens et de l’interprétation. Ils assistent au spectacle du monde mais ne peuvent y prendre part; ils perçoivent les événements sans pouvoir les comprendre vraiment. Ils ne peuvent plus habiter leur propre existence (8). Car comprendre, lire «les signes du temps», c’est pouvoir inscrire sa propre vie dans un ordre symbolique qui rend le monde interprétable, habitable et partageable. N’avons-nous pas quelquefois le sentiment d’être des témoins sans monde ? Alors on pense à Josef K. (Le Procès) plongé par Kafka dans un monde de signes sans clé, où tout semble signifier quelque chose alors que rien ne se laisse interpréter. Déréalisation du monde. On pense à l’homme déboussolé de Beckett qui inscrit ses personnages dans un espace indéterminé, sans passé ni avenir, sans lois ni repères (En attendant Godot). Bien sûr ,cette radicalité pousse à son extrême l’idée d’un monde inhabitable, réduit à une attente sans fin. Mais Beckett ne crée pas un monde imaginaire coupé du nôtre. Le monde de l’après-guerre est un monde traumatisé qui a vu ses repères traditionnels s’effondrer. Pour des raisons et dans des circonstances différentes, le nôtre vit un effondrement des repères similaire. Ces lectures, aujourd’hui, incarnent toujours une méditation douloureuse sur la ruine du sens.

Une surprenante dynamique circulaire

Le monde rendu illisible empêche la compréhension des «signes du temps», mais la perte de compréhension des «signes des temps» rend aussi le monde illisible. Qu’on me pardonne cette mise en lumière d’une surprenante dynamique circulaire (pour ne pas dire cercle vicieux ou cercle herméneutique inversé, ce qui revient au même) entre perte de lisibilité du monde et incapacité croissante à en interpréter les signes. À cette dynamique où nous posons l’hypothèse que l’illisibilité du monde et l’incapacité à discerner «les signes des temps» s’alimentent mutuellement, il faut ajouter une dimension essentielle à nos yeux: la perte de la foi. Perte comprise non seulement comme adhésion religieuse, mais aussi comme cadre symbolique structurant l’intelligibilité du réel. Cet effacement progressif de la foi dans nos sociétés modernes contribue à priver le monde d’un horizon de transcendance, rendant plus difficile la lecture des événements comme porteurs d’un sens ultime. Expliquons-nous.

Sur le plan théologique, la foi chrétienne proposait une vision du monde dans laquelle l’histoire humaine était inscrite dans un dessein divin, interprétable à travers les «signes des temps». C’est à cette exigence spirituelle de lecture du monde que fait écho l’interpellation évangélique: «Vous savez discerner l’aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps ?». Cette question, posée aux hommes de cette époque, résonne puissamment dans notre monde où l’apparente maîtrise scientifique du visible semble avoir remplacé la quête de sens dans l’invisible, et où l’événement est réduit à un fait brut, éphémère, dépouillé du message dont il est éventuellement porteur. Dans les événements collectifs comme dans les expériences individuelles, le croyant tentait de discerner les signes d’une providence agissante. La perte de toute perspective eschatologique (vers un accomplissement) rompt un lien entre l’événement et son sens, contribuant à faire du monde un espace opaque, fragmenté voire absurde.

Évidemment, ce vide interprétatif n’est pas seulement lié à une crise théologique. Il affecte la conscience individuelle livrée à l’incertitude. L’inquiétude intime d’Imre Kertész en est la preuve. «À quoi faut-il faire attention ? demande timidement ma voix intérieure inquiète, hésitante. Je ne sais pas à quoi il faut veiller.» Cette interrogation révèle une désaffiliation symbolique profonde: lorsque plus rien n’indique où est le sens, la vigilance morale, spirituelle ou existentielle se dissout dans la solitude, l’impuissance et l’angoisse.

Renoncer à lire «les signes du temps» ?

Une fois de plus, la lecture de Paul Ricœur, philosophe du sens et de l’interprétation, est d’un grand secours. Car il nous permet de penser en profondeur cette crise et de trouver peut-être les moyens et la volonté d’y remédier. Son herméneutique, on le sait, affirme la nécessité du récit pour structurer le vécu et le rendre intelligible. Le philosophe identifiait déjà cette crise du sens qui traverse nos sociétés contemporaines, et y voyait une menace pour la continuité narrative de l’existence humaine. Seul le récit peut faire de l’action «une histoire intelligible». Perdre la capacité de relier les événements en un récit accessible à tous, c’est risquer de ne plus pouvoir agir de manière responsable dans le monde. Or les grands récits explicatifs de la modernité se sont effondrés (religieux, idéologiques ou symboliques). Cette irréparable perte de légitimation globale entraîne une prolifération de «micro-discours» (9) sans cohérence ni hiérarchie, reflétant l’espace fragmenté dans lequel nous vivons, où coexistent des logiques hétérogènes, voire contradictoires. Le monde existe bien physiquement, concrètement, mais hors de toute logique narrative, il nous échappe symboliquement. Renoncer au récit serait abandonner l’effort de lecture des «signes des temps». Ce serait se livrer à une dangereuse passivité puisque cela équivaudrait à la perte de jugement dont parle Hannah Arendt, dans la Crise de la culture (1961) (10), prélude aux dérives autoritaires. Ce serait renoncer à cette responsabilité de «se raconter soi-même comme un agent de l’histoire (11)» (Temps et récit, 1983) (12).

Cette rupture narrative nous semble accentuée par la perte de la foi, dont nous parlions plus haut, privant l’existence humaine de sa dimension téléologique (orientée vers une finalité transcendante). Or l’intelligence spirituelle de l’histoire, la lecture spirituelle du monde ne sont pas séparables de la conception ricœurienne de la narration.

Vers une spiritualité herméneutique du sens

Dans le texte biblique évoqué, les pharisiens et les sadducéens exigent un signe visible, un événement spectaculaire validant l’autorité messianique de Jésus. Demande qui s’inscrit dans une logique de preuve, presque de maîtrise du divin au moyen de signes divins. Jésus refuse cette attente, la lecture du monde ne pouvant reposer sur l’extraordinaire, mais sur une capacité à discerner le sens des signes déjà présents dans le monde ordinaire. Ce refus peut être lu, aujourd’hui encore, comme une critique de notre propre rapport au réel, au monde. Nous attendons des signes forts pour interroger le sens de notre monde, mais nous avons perdu la capacité de lire spirituellement le quotidien. Nous ne savons pas reconnaître le temps opportun, porteur de sens (Kairos). Le monde devient lisible empiriquement, mais illisible existentiellement. Dans notre société laïque cet aveuglement n’est pas simplement une absence de foi, mais une perte de la dimension symbolique des événements du monde.

Pour Ricœur, l’homme vit dans et par les récits qu’il élabore pour donner sens à sa vie. Dans cette perspective, la lecture spirituelle du monde ne dépend pas d’une croyance à des interventions miraculeuses, mais une manière narrative d’habiter le monde. Le récit est le moyen d’ordonner le temps, de donner enfin sens à ce qui est fragmenté. Ricœur écarte le littéralisme religieux autant que le positivisme moderne. Dès lors, ce que Jésus reproche aux autorités religieuses pourrait se traduire ainsi: «Vous avez des outils rationnels pour analyser le monde, mais vous avez perdu la capacité à en faire une lecture narrative et symbolique». Autrement dit, spirituelle.

Aussi, la lecture spirituelle que nous proposons ici ne renvoie pas directement à une doctrine religieuse, à une théologie révélée, mais à une herméneutique existentielle et spirituelle. Elle suppose un rapport symbolique au monde, au réel; elle suppose une attention aux signes du quotidien, à ces événements qui ne sont pas des marchandises consommables à l’infini, mais des appels permanents à l’interprétation. Si le monde nous apparaît illisible, c’est parce que, largement influencés par les médias, nous le réduisons instinctivement (et bien malgré nous) à ce qui est visible, mesurable, quantifiable. Au fond, n’est-ce pas ce que Weber appelait «le désenchantement du monde» ? Quand les structures religieuses et symboliques de sens sont remplacées par des structures rationalisées et techniques. L’homme s’est cru libéré de certains dogmes mais s’est vu progressivement privé de la faculté à penser l’existence humaine dans une totalité signifiante. Perte que pense Ricœur et qu’il est urgent de relire (13).

Ainsi, la critique évangélique adressée à ceux qui exigent des «signes du ciel» résonne comme une critique de l’exigence moderne de preuves et de maîtrise, qui altère notre lecture du monde comme un lieu de sens possible. Cette lecture spirituelle est une forme de résistance herméneutique, une manière de retrouver, indépendamment de toute théologie (14), une dimension symbolique de nos existences dans notre société sécularisée. C’est une attitude éthique, celle du discernement, ouverture au sens sans préempter ce sens, qui demande une disponibilité intérieure dont on nous prive, il est vrai.

Vers une éthique du discernement

«…Et vous ne pouvez discerner les signes des temps ?» Dans notre société marquée par la pluralité des croyances et la neutralité des institutions, nous ne proposons pas de réintroduire une lecture religieuse du monde au sens traditionnel. Ni de restaurer une forme de sacralité perdue. Il s’agit plutôt d’interroger les conditions symboliques de la lisibilité du monde pour des sujets qui demeurent plus que jamais en quête de sens dans un environnement laïque. Nous plaidons pour une éthique du discernement. Ce n’est pas une méthode de décision morale. C’est une disposition à lire le monde avec un regard attentif, symbolique. Elle peut être partagée par des croyants, des agnostiques ou des non-croyants. L’essentiel est de reconnaître que le réel est plus vaste que ce qu’en livre les lectures factuelles qu’on nous impose. Qu’est-ce que le discernement ? C’est une attention aux signes discrets qui traversent nos vies, reconfigurent nos existences, qui révèlent des profondeurs inattendues. Ces signes ne s’imposent pas. Ils se proposent à l’interprétation. Cette spiritualité herméneutique repose sur une relation non coercitive au sens: elle ne décrète pas le sens mais elle l’accueille dans une posture de veille. Ainsi résiste-t-elle à ces deux extrêmes contemporains: le cynisme désabusé qui réduit toute quête de sens à une illusion, et la tentation d’un réenchantement naïf ou dogmatique qui veut imposer un sens unique aux événements. Entre ces deux pôles, qui balisent notre société contemporaine, elle suppose une confiance active, bien que fragile, dans la capacité des récits, des symboles, des langages à faire entrevoir un ordre possible dans le chaos apparent. Cette herméneutique spirituelle n’est pas un supplément d’âme. C’est une exigence anthropologique. Nous avons besoin de récits pour habiter le monde. Pour faire mémoire, pour espérer et pour oser agir. Pour ceux qui ont la foi, ce peut-être un besoin religieux. Pour tous, c’est un besoin éminemment humain.

Réapprendre à lire «les signes des temps»

C’est une tâche urgente pour penser l’avenir, pour agir avec responsabilité au sein d’un présent torturé, dans l’angoisse contemporaine. Pour éviter le piège du désespoir, pour refuser de céder au nihilisme. «À quoi faut-il faire attention ?» Finalement, la question que pose Imre Kertész est moins l’expression de la détresse qu’un appel à retrouver les clés d’une lecture du monde. Nous avons tenté d’y répondre.

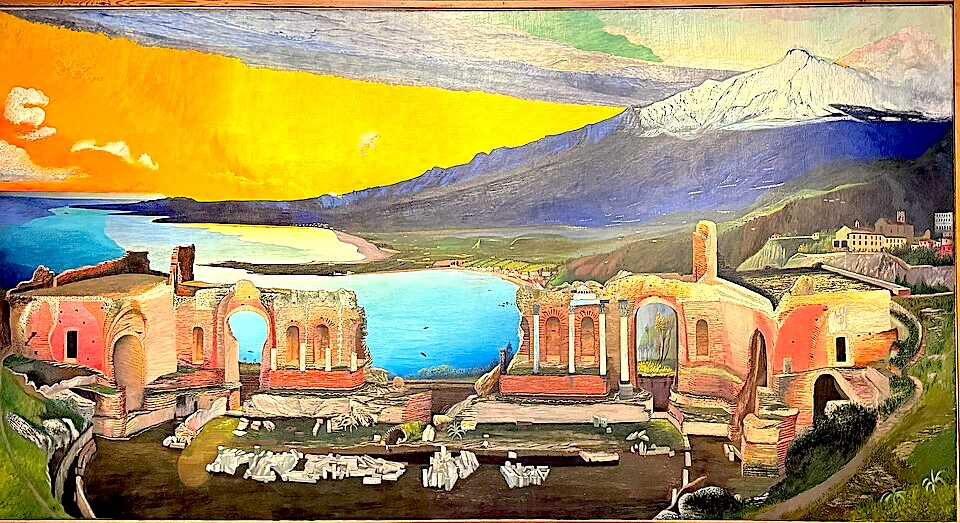

Illustration: Ruines de l’ancien théâtre grec de Taormina (Tivadar Csontváry Kosztka, 1905, Magyar Nemzeti Galleria, Budapest).

(1) Imre Kertész, Le Spectateur, Notes 1991-2001, traduction de Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba, Actes Sud, 2023, p.59 (édition originale: A néző (Feljegyzések 1991–2001), Magvető, 2016).

(2) Ce «vilain paradoxe» est dénoncé par Peggy Sastre, dans son éditorial Fermer les écoutilles (Le Point 2777, 16 octobre 2025).

(3) Tout en étant conscient de l’importance des rapports de pouvoir qui structurent l’accès à l’information, nous ne mènerons pas cependant ici une critique politique de ce que nous pourrions appeler la fabrique de l’illisibilité (qui contrôle les médias, les algorithmes, etc. ? quelles institutions façonnent notre compréhension du monde ?).

(4) Nous assistons à la montée d’un relativisme culturel, épistémologique et moral. Les normes ne sont plus absolues, mais variables, contextuelles et souvent perçues comme arbitraires. À quoi se référer ? Ce qui valait hier sera dénoncé demain. Rendant toute orientation incertaine, ce relativisme est source d’angoisse et de paralysie.

(5) Apparemment porteur de richesse, ce pluralisme exacerbé fragilise la construction de discours communs sur le réel.

(6) Hartmut Rosa, dans son ouvrage Accélération et aliénation, Vers une théorie critique de la modernité tardive (La Découverte (Théorie critique), 2012; puis Poche 406, 2014; édition originale en anglais: Alienation and Acceleration: Towards a Critical Theory of Late-Modern Temporality, Nordic Summer University Press, 2010; version allemande: Beschleunigung und Entfremdung – Entwurf einer kritischen Theorie spätmoderner Zeitlichkeit, Suhrkamp, 2013), analyse ce phénomène central de la modernité: l’accélération de tous les processus sociaux (communication, production, innovation, relations humaines, etc.). Le monde change plus vite que la capacité humaine à le comprendre. Devant une IA (intelligence artificielle) qui ne cesse de progresser et risque de «surpasser les capacités humaines», 800 scientifiques, inquiets devant la folle accélération des recherches, appellent à l’arrêt des travaux ! (voir: Superintelligence artificielle: des centaines d’experts et personnalités, dont des figures de l’IA moderne, appellent à stopper la course au développement, Le Monde, 22 octobre 2025).

(7) J’ignore s’il existe des études approfondies concernant ce que nous vivons comme une forme de désynchronisation ou de disjonction entre les différents temps de l’existence (temps biologique, temps psychique, temps social, temps politique, temps technologique à l’ère de l’IA…) qui crée une impression permanente de chaos et d’instabilité.

(8) Une désespérance se manifeste de plus en plus, dans notre société, par des troubles psychiques profonds. Ces maux, loin d’être uniquement personnels, traduisent un mal-être existentiel lié à l’incapacité de comprendre le monde, donc d’y trouver une place et d’y faire entendre sa voix. La santé mentale devient le reflet d’un désarroi civilisationnel. Perte d’orientation intérieure et perte de l’équilibre psychique. Comme si le corps social, fragmenté, en perte de sens, transmettait sa souffrance à chaque individu, jusqu’à faire de la détresse une condition commune ! Cette difficulté croissante à lire «les signes du temps» n’est pas, comme on l’interprète trop souvent, un problème cognitif ou culturel. Nous sommes face à une grave crise spirituelle et existentielle.

(9) «Micro-discours» en contraste avec les «méta-récits» dont Jean-François Lyotard signale l’effondrement dans La condition postmoderne, Rapport sur le savoir. Éditions de Minuit (Critique), 1979.

(10) Hannah Arendt, La crise de la culture, traduction de Patrick Lévy, Gallimard (Folio Essais), 1972 (édition originale: Between Past and Future, Viking Press/Faber and Faber, 1961 et 1968).

(11) Si le sens fait défaut, alors naissent le cynisme, le nihilisme ou l’adhésion aveugle à des récits simplistes. L’époque nous en offre de multiples exemples.

(12) Paul Ricœur, Temps et récit, Seuil (L’ordre philosophique), 3 tomes de 1983 à 1985. En particulier les tomes 1 (L’intrigue et le récit historique) et 3 (Le temps raconté).

(13) Nous oserons dire ici que l’Université a un rôle crucial à jouer dans cette lecture de Ricœur, comme dans la lecture du monde. Pour rédiger ces lignes, j’ai repris mes notes de cours d’il y a vingt-cinq ans à propos de la lecture narrative et symbolique du réel dans l’autobiographie, les «récits de soi». Car pour Ricœur, le monde humain s’interprète comme un langage, et notre rapport à lui doit être médiatisé par des structures symboliques – récits, mythes, métaphores… Sinon, il demeure illisible à jamais. Observé par des «spectateurs» mais non interprété par des «sujets». Pourrais-je aujourd’hui intervenir en ces termes ?

(14) Voir à ce propos Paul Ricœur, Herméneutique biblique, Seuil, 2001. Dans cet ouvrage, le philosophe pense une lecture non confessionnelle des texte religieux.