La conspiration des âmes faibles

«Croire, mais sans illusion; espérer, mais sans naïveté; agir mais sans garantie.» En plein «retour du tragique», il existe un «espace commun» entre «la foi lucide des philosophes et la foi des croyants»: la «transcendance du possible» qui est à la fois l’espérance lucide (Ricœur, Camus, Arendt) et l’Espérance telle que la figure Péguy: «une toute petite fille de rien du tout». C’est-à-dire «la capacité d’affronter le tragique sans s’y enfermer», de sortir du «climat étrange de découragement, de renoncement, d’effacement» (caractéristique des «âmes faibles») au profit d’une «alliance des âmes lucides» dessinant «un monde encore capable de recommencer».

«Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’Espérance. Et je n’en reviens pas. L’Espérance est une toute petite fille de rien du tout. Qui est venue au monde le jour de Noël de l’année dernière. C’est cette petite fille de rien du tout. Elle seule, portant les autres, qui traversa les mondes révolus» (Charles Péguy) (1).

J’avais noté cette expression en conclusion d’un récent éditorial de Bernard Henri Lévy: «La conspiration des âmes faibles». Sous sa plume, légèrement teintée d’ironie, d’un peu d’agacement, elle prenait tout son sens dans les dernières lignes de l’article en question. Cependant, indépendamment de sa portée strictement contextuelle, il me semblait qu’elle faisait aussi écho, d’une manière beaucoup plus générale, à notre fragilité contemporaine. Certaines formulations disent parfois beaucoup plus que les mots qu’elles empruntent. Celle-ci invite, dans l’affreuse matérialité des fêtes de Noël, à une réflexion sur notre époque qui est à l’épreuve de la géopolitique, de la violence sociale et du vide spirituel.

Une époque qui vacille

Une mue profonde traverse et travaille nos sociétés: rien ne s’effondre brutalement mais tout se détériore et s’effrite presqu’en silence. Nous apprenons à vivre dans une succession de crises permanentes. Loin d’être des accidents ponctuels, ce sont des secousses quotidiennes révélatrices d’une fragilité systémique. Guerre aux frontières de l’Europe, montée de la violence intérieure, menace permanente du terrorisme, résurgence d’un antisémitisme aux fausses allures d’antisionisme, affaissement des institutions, infantilisation médiatique, climat bouleversé, impuissance du politique, exaspérations sociales, pulsions populistes, prolifération des illusions technologiques etc. Les marronniers ont beau être en fleurs, les merles ont beau chanter en cette fin de décembre, grâce à la crise climatique, il est difficile d’afficher un optimisme béat. Même incomplète, cette énumération va à l’essentiel, évoquant les bruits de fond assourdis de nos quotidiens. Et puis il y a cette étrange fatigue de vivre qui nous envahit, nous habite et semble traverser les générations. Dans ce contexte, «La conspiration des âmes faibles» s’impose alors comme une hypothèse interprétative. Il ne s’agit pas d’une accusation morale. Ni d’une position méprisante de surplomb: qui pourrait ne pas se compter au nombre de ces «âmes faibles» ? C’est une tentative de comprendre – si cela est toutefois possible – ce qui relie ces phénomènes ou ces symptômes qui semblent n’avoir en commun que la dispersion. Le terme de «conspiration» ne renvoie pas à un complot qui serait orchestré. Ce serait plutôt le déploiement d’un mouvement collectif non pensé. Un climat étrange de découragement, de renoncement, d’effacement, d’état de minorité quasi volontaire. Où le confort primerait sur la lucidité. Où le souci du réel s’absorberait dans l’oubli ou dans la recherche compulsive d’on ne sait quelle tranquillité psychique, d’on ne sait quel illusoire bien-être fait de consumérisme effréné et de divertissements.

Le retour du tragique

Il est devenu difficile, sinon impossible, d’affronter le tragique que l’époque confond avec un scandale permanent. Mais n’est-ce pas au tragique que l’Histoire, aujourd’hui, nous renvoie ? L’Europe occidentale n’est-elle pas face à l’Histoire dont elle avait voulu croire à la fin ? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle s’est imaginée définitivement protégée de tout nouveau conflit. L’intégration économique (et non politique), le droit international, les vertus de la démocratie libérale ont rendu la guerre improbable, sinon obsolète. Qui n’a pas souligné que cette vision téléologique rappelait celle de la Rome tardive qui croyait pouvoir stabiliser l’Empire par l’administration et le droit, alors que ses capacités militaires et sa cohésion morale s’érodaient ? Fallait-il relire Thucydide ? Il avait cependant déjà montré que les sociétés qui redoutent le conflit au point de refuser de le penser s’exposent à des catastrophes plus violentes encore. Comme si la guerre était une anomalie historique alors qu’elle demeure une hypothèse structurelle du politique. La Russie impérialiste ressuscite des logiques territoriales oubliées. En 2014, nous avons fermé les yeux sur la Crimée. L’invasion de l’Ukraine en 2022 nous a brutalement décillés. Et révélé nos illusions: dépendance énergétique, faiblesse militaire, croyance dans la rationalité économique des différents acteurs géopolitiques. Si nous relisions Hannah Arendt, nous en saisirions la portée profonde. La négation de l’existence politique de l’Ukraine correspond à ce qu’elle définit comme un geste totalitaire visant à «détruire les bases mêmes de la réalité». Ce que les «âmes faibles» pensent être un conflit territorial (ne pas mourir pour l’Ukraine !) est en vérité une entreprise scélérate de négation historique et politique. L’hésitation européenne face à ce retour tragique de l’Histoire est certes une erreur stratégique. Mais elle est aussi une faiblesse anthropologique. Nietzsche nous autorise à le penser, qui avait anticipé cette figure de l’homme moderne. Celui qui, préférant le confort à l’épreuve, la sécurité à la grandeur, sacrifie la création à la conservation (2).

Malaise français

Nous n’échappons pas à cette faiblesse structurelle, qui se manifeste en France avec une intensité particulière. Alors que les drones (russes ?) testent régulièrement nos capacités de défense en survolant les points stratégiques du territoire, que se multiplient de graves cyber-attaques, il suffit qu’un militaire évoque devant des élus l’éventualité d’un conflit «de haute intensité» pour que ses propos surinterprétés soient reçus avec ironie ou déni. Rejet qui témoigne d’un rapport infantile au politique et à l’État. On attend qu’il protège mais on refuse d’en assumer les exigences voire le coût existentiel. Puisqu’il est bon de temps en temps de relire les grands auteurs, n’est-ce pas Kant qui décrivait déjà ce comportement comme une «minorité volontaire» ? Les «âmes faibles» n’adhèrent pas à cette «minorité» par incapacité de comprendre. Elles refusent seulement d’oser penser, donc d’agir, par elles-mêmes. C’est une forme de courage moral et non d’intelligence qui leur fait défaut.

Les indicateurs sociologiques confirment cette fatigue collective: montée des troubles anxieux, santé mentale et affective de nos enfants menacée, fragmentations territoriales, effondrement de la natalité (3), stagnation de la mobilité sociale, défiance envers les institutions, polarisation politique. Raymond Aron, qui fut tant critiqué, parlait d’«une société émotive». Société désormais dominée par les affects et les réactions immédiates, au détriment du jugement rationnel et de la responsabilité civique. Depuis plusieurs décennies, la multiplication des droits individuels s’accompagne d’un affaiblissement des devoirs collectifs. Cette logique de revendications récurrentes, tôt ou tard, débouchera sur une grave crise démocratique.

La dissolution du politique

Notre territoire est, dans le même temps, miné par une violence endogène diffuse, quotidienne, par un narcotrafic qui impose sa loi sauvage dans des zones urbaines et rurales entières. Celui-ci constitue dans ces territoires une forme de souveraineté de fait, disposant d’imposantes ressources économiques, insérée dans des réseaux internationaux et dotée d’une capacité coercitive armée. Certains établissent des ressemblances avec les mafias de l’Italie méridionale, les cartels latino-américains. Des historiens vont jusqu’à évoquer les structures du Bas-Empire romain, lorsque l’autorité centrale devenait nominale et que le pouvoir réel se fragmentait. Pour certains, il est dès lors tentant de faire un facile parallèle entre les invasions barbares et ce qu’ils appellent «le grand remplacement» !

À défaut d’avoir perdu sa légitimité, l’État peine à incarner l’autorité, incapable de lutter contre une anomie qui se généralise (4). Et c’est dans ce contexte que la vie parlementaire se transforme en un pitoyable spectacle, que notre Assemblée nationale convertit la parole ordonnatrice en conflictualités grotesques mises en scène sur les réseaux sociaux. Ainsi s’accroît de mois en mois l’affaiblissement de l’autorité politique. On connaît la thèse décisive d’Hannah Arendt: la violence apparaît là où le pouvoir est en train de disparaître. On en connaît aussi les graves conséquences historiques. La multiplication des fusillades et des zones de non-droit traduit moins une puissance apparente qu’un vide politique. Face à cette insécurité – qui n’est plus un sentiment – la société civile semble se replier, se segmenter, se désagréger en ce que nous pourrions appeler des micro-mondes, rendant toujours plus difficile le partage de valeurs communes et celui d’un espace politique partagé.

Les formes modernes de l’impuissance

Oui, le fonctionnement de nos institutions représentatives enfante et reflète à la fois une sorte d’affaissement. L’Assemblée nationale devient un théâtre médiatique où les postures et les invectives remplacent l’argumentation et la délibération. D’autres historiens évoquent en comparaison – mais comparaison n’est pas raison – la République de Weimar, où la perte de dignité parlementaire contribua à la délégitimation du pouvoir. Pour Hannah Arendt, la crise politique la plus profonde est celle du jugement: lorsque la capacité de penser disparaît, la démocratie se vide de sa substance. Raymon Aron fut encore plus cruel: «L’ignorance et la bêtise sont des facteurs considérables de l’Histoire» (5). En ce qui nous concerne, nous ne parlons que d’«âmes faibles», dont on cultive l’ignorance, certes parfois avec leur assentiment.

Sur le plan économique, l’endettement public massif constitue une perte de souveraineté dont on n’ose pas encore mesurer, semble-t-il, les lourdes conséquences, autant sur le plan national qu’international. Contrairement à ce que l’on pense, et que l’on pourrait ou voudrait penser compte tenu des actuels débats budgétaires, cet endettement ne se réduit pas simplement à une contrainte budgétaire. Parce qu’elle dépend étroitement (et durablement) des marchés financiers et des créanciers internationaux, la puissance publique voit sa capacité de décision amputée, ses marges de manœuvre se réduire et ses politiques économiques conditionnées par des impératifs externes. Les «âmes faibles» s’insurgent, et s’inventent des boucs émissaires à portée de main. Refusant de voir que c’est cette situation qui affaiblit aussi le contrat social. Car les choix collectifs ne résultent que très partiellement de la délibération démocratique. Ils dépendent désormais de contraintes financières inéluctables.

La désindustrialisation s’ajoute à ce triste tableau, que je m’excuse de peindre à la veille des traditionnels vœux pour la nouvelle année. On oublie qu’elle fut amorcée à la fin des années soixante sous l’effet conjugué de la mondialisation, des délocalisations et d’un primat accordé à la rentabilité financière à court terme. Elle réduit ce que les économistes appellent la résilience productive, et accroît notre dépendance stratégique, touchant des secteurs clés tels que l’énergie, les technologies, ou encore les biens essentiels à la vie quotidienne. La hausse des prix de l’énergie et des produits de première nécessité, brutalement révélée après l’invasion russe de l’Ukraine, pèse de manière disproportionnée sur les classes populaires et moyennes, érodant leur pouvoir d’achat et alimentant un sentiment d’injustice et de déclassement. Dans un bref éclair de lucidité, nos mémoires historiques laissent penser que ces tensions sociales rappellent, par certains aspects, les dynamiques des années 1930, lorsque crises économiques, paupérisation et perte de repères ont nourri des bouleversements politiques profonds. Nous savons que nous vivons une époque décisive: soit nous transformons ces contraintes économiques en opportunités, soit nous accélérerons notre ruine. N’oublions pas Arnold J. Toynbee, auquel les déclinistes font si souvent référence aujourd’hui, sans forcément l’avoir lu. Selon lui, une civilisation ne disparaît pas tant sous l’effet des défis qu’elle rencontre que par l’incapacité de ses élites à y répondre de manière créative et adaptée. Et peut-être faudrait-il rappeler à ces élites le conseil de Boualem Sansal qui s’adresse aussi aux «âmes faibles»: «Cherchez la simplicité, mais faites qu’elle contienne toute la complexité du monde».

Une crise spirituelle

«La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’Espérance.»

Une foi non-confessionnelle

Aucune crise ne peut être comprise uniquement à travers des catégories économiques ou institutionnelles. Leur arrière-plan est plus profond: il est toujours spirituel. Nietzsche a déjà diagnostiqué cette situation lorsqu’il annonça l’avènement d’un nihilisme caractérisé par l’épuisement de la volonté, une fatigue de vivre et surtout la perte de toute finalité transcendante. Ainsi les valeurs sont-elles vidées de toute substance. C’est ce nihilisme qui forge, si l’on peut dire, les «âmes faibles». C’est ce nihilisme qui souvent nous guette et parfois nous ronge. On continue d’agir, de consommer, de fêter Noël, de souhaiter la nouvelle année, de travailler et d’attendre la retraite, de voter ou de s’abstenir, mais sans conviction profonde, sans horizon ultime qui justifierait l’effort ou le sacrifice. Le politique administre tant bien que mal l’existant, et, de notre côté, nous gérons nos vies, petitement, sans forcément penser, en nous abandonnant à des jugements à l’emporte-pièce, comme si nous étions dans une salle d’attente, sans toutefois savoir ce que nous attendons, sinon l’aide active à mourir. Dans une perspective certes différente, mais convergente, Hannah Arendt a analysé cette disparition du jugement comme une condition majeure de «la banalité du mal». Le mal, c’est l’effet secondaire des procédures routinières, une démission intérieure.

La distinction que saint Augustin fait entre cité terrestre et cité céleste n’est pas réductible à cette opposition simpliste à laquelle on la réduit trop souvent, mais renvoie – semble-t-il – à deux orientations de l’existence. Une société qui perd toute verticalité, toute référence à une transcendance, se replie nécessairement sur l’effort stérile de la conservation d’elle-même, mue par le désir de sécurité et hantée par la peur de perdre et de se perdre. Privée d’horizon supérieur, une société est incapable d’envisager l’avenir, c’est-à-dire de se penser dans le temps long (6).

Charles Péguy rappelle avec force que l’Espérance est la plus fragile et la plus décisive des vertus théologales. Elle permet de tenir dans l’épreuve parce qu’elle ne nie pas la souffrance mais qu’elle se refuse à lui donner le dernier mot. Elle n’est pas naïveté – c’est ainsi que la conçoivent les «âmes faibles» – mais capacité à traverser le tragique sans céder au cynisme ni au désespoir.

La foi, que nous entendrons ici au sens large, comme rapport à une transcendance, à un sens supérieur qui nous dépasse, constitue une véritable énergie politique, au sens noble du terme. Elle aide à la décision, justifie l’effort collectif, et donne sens au sacrifice, sans lequel aucune société ne peut survivre, à moins qu’elle ne choisisse par faiblesse de sombrer. Notre vision de la foi et de l’Espérance dépassera donc volontairement le cadre de l’adhésion à une doctrine religieuse. Car il existe une finalité qui excède le simple calcul rationnel, surpasse l’individu et ses intérêts immédiats. C’est une disposition fondamentale de l’esprit humain. C’est cette idée de foi non confessionnelle comme énergie politique que nous voudrions examiner ici, ne serait-ce que pour tenter d’éclairer le tableau que nous venons, avec lucidité, de dépeindre et de tenter de lui donner résolument une issue selon d’autres perspectives.

Une espérance lucide

Combien de fois l’avons-nous dit, avec bien d’autres: notre crise contemporaine est une crise du sens. Non seulement Dieu aurait disparu, mais se sont aussi affaiblies les croyances communes qui rendaient le monde habitable. Si l’on veut bien faire un rapide détour par la philosophie, l’idée d’espérance lucide nous apparaît commune à Ricœur, Camus et Arendt. Pour Ricœur, c’est un acte de résistance et un devoir d’interprétation du sens. Même si le mal menace constamment le monde, l’espérance ne se fonde pas sur la naïveté, mais sur la capacité humaine de recommencer. «Recommencer, recommencer, recommencer…», disait Ellul. Recommencer ? C’est réinventer du sens par la parole réhabilitée, le dialogue retrouvé, et l’action, fondements du politique. La crise de la foi politique que nous traversons peut trouver son issue dans une herméneutique du possible. Maintenir ouvert le champ de ce qui peut advenir malgré l’expérience du désenchantement. Pour Camus, l’homme lucide sait que le monde est absurde, mais il refuse le nihilisme. L’espérance n’est pas illusion mais fidélité à la vie en dépit de son absurdité. C’est une foi sans transcendance théologique mais profondément éthique. Croire encore, sans relâche, à la dignité humaine, à la fraternité, à la beauté même quand tout semble perdu. À l’herméneutique ricœurienne, s’ajoute la possibilité d’un humanisme du courage, ou la foi deviendrait un acte de révolte constructive. Arendt, enfin, articule l’espérance à la faculté du commencement. Il y a dans chaque action humaine la possibilité radicale de renouveler le monde. Cette espérance lucide est éminemment politique. Aucun futur n’est prédéterminé. Il dépend de la capacité des hommes à initier du nouveau dans la contingence de l’Histoire. Croire est un pari: c’est miser sur la puissance d’un agir collectif, sur la promesse que contient tout lien humain.

Certes, cette foi ne repose pas sur la transcendance divine, mais sur ce que nous pourrions appeler la transcendance du possible. Celle que les hommes font naître lorsqu’ils se tiennent ensemble dans la parole et la responsabilité. Elle fonde une éthique politique du recommencement: croire, mais sans illusion; espérer, mais sans naïveté; agir mais sans garantie. Modeste et courageuse, elle rend l’espérance plus juste, plus consciente, plus humaine.

De l’espérance lucide à l’Espérance chez Péguy

Confessionnelle ou non, l’espérance ne va pas de soi. C’est «une toute petite fille de rien du tout», fragile et presqu’insignifiante. Aussi modeste que l’espérance lucide des philosophes. Mais c’est cette fragilité qui fait sa grandeur, parce qu’elle est la plus exposée au doute, au découragement et à la tentation du découragement. Elle ne repose ni sur ce qui est déjà donné, ni sur ce qui peut être immédiatement constaté. Elle vise ce qui n’est pas encore, ce qui demeure invisible, vulnérable à l’échec. Elle est la capacité d’affronter le tragique sans s’y enfermer, le dépassement du réel immédiat. Elle ouvre à une temporalité nouvelle, puisqu’elle ne se contente pas d’administrer le présent ni de préserver le passé: elle ouvre l’Histoire. Aujourd’hui, contrairement au cynisme des idéologies – ces nouvelles idoles – qui absolutisent l’état du monde et peuvent conduire à la violence, l’Espérance affirme que le réel est inachevé. Elle voit au-delà de l’immédiat, ce qui rend l’action possible. Puisse Péguy être lu et entendu: «L’on ne travaille jamais que pour les enfants». L’Espérance est intergénérationnelle: elle justifie l’effort d’aujourd’hui au nom d’un avenir qui ne nous appartient pas entièrement. Notre société du court terme semble avoir perdu cette capacité d’espérer au-delà d’elle-même.

La petite Espérance qui fait marcher le monde est une force civilisationnelle. Elle rend possible le recommencement, la reconstruction, sans promettre le succès mais en refusant l’abandon.

L’alliance des âmes lucides

La «conspiration des âmes faibles» n’est pas seulement le signe d’une fatigue morale; elle parle d’une époque en mal de transcendance, lorsque la conscience s’épuise dans l’immédiateté, lorsque le confort se substitue à la quête de sens. Notre faiblesse est collective. Elle ne doit pas être niée, mais peut-elle être encore transfigurée ? C’est seulement dans la lucidité de ce constat que peut s’enraciner une autre forme de foi, celle du recommencement. La foi lucide des philosophes et la foi des croyants se rejoignent dans un même élan d’élévation. Elles refusent le nihilisme: l’une cherche dans la raison le courage de maintenir l’horizon du sens, l’autre, dans la confiance, la force d’en accueillir la promesse. Entre elles se dessine un espace commun: celui de la transcendance du possible. La petite Espérance évoquée par Péguy garde une portée inépuisable. Seule cette «petite fille de rien du tout» peut relever ce qui vacille, peut faire tenir le monde lorsque la foi chancelle et que la charité s’essouffle. «C’est elle (…) qui fait marcher le monde.» Ainsi, au cœur même de cette involontaire «conspiration des âmes faibles», demeure – nous voulons le croire – la possibilité d’une autre alliance: celle des âmes lucides. Peut-être les vraies «âmes fortes» ? C’est la condition silencieuse de toute renaissance. Celle d’un monde encore capable de recommencer.

Et peut-être, bien au-delà de nos lassitudes, faut-il croire encore que l’Espérance est ce lieu où Dieu et l’homme se rencontrent. Là où la fragilité devient force et où l’Histoire reprend son souffle éternel.

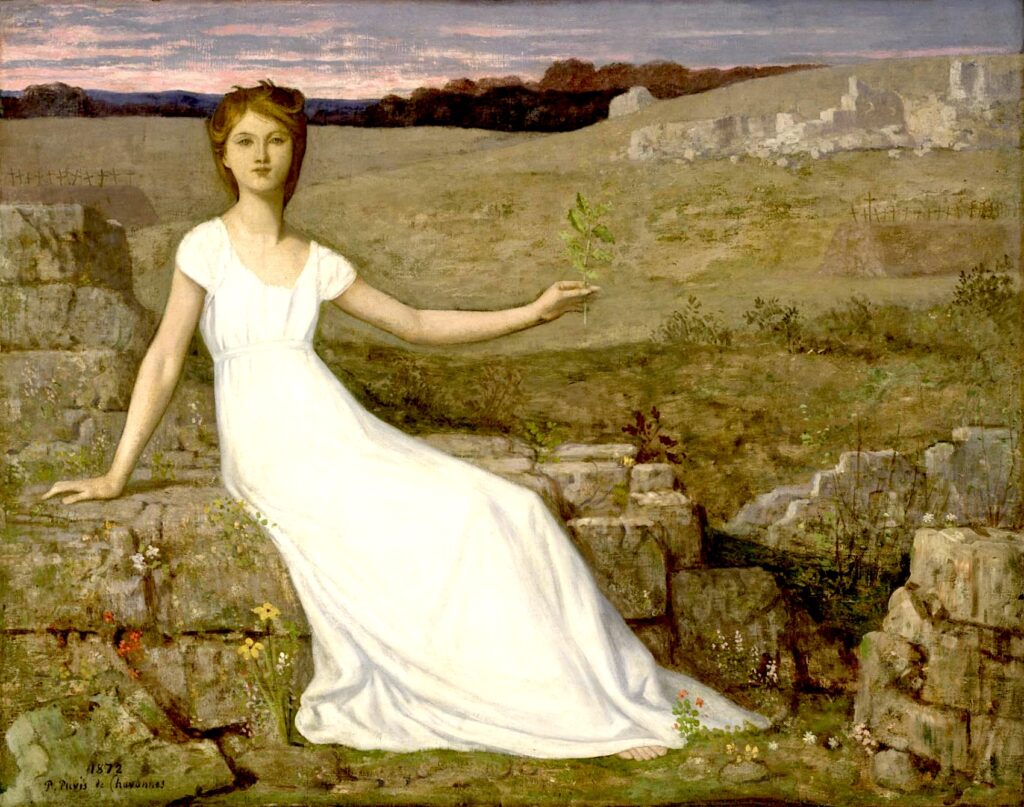

Illustration: L’espérance (Pierre Puvis de Chavannes, 1872, Walters Art Museum, Baltimore, CC0 1.0).

(1) «La Foi ça ne m’étonne pas. Ce n’est pas étonnant. J’éclate tellement dans ma création. La Charité, dit Dieu, ça ne m’étonne pas. Ça n’est pas étonnant. Ces pauvres créatures sont si malheureuses qu’à moins d’avoir un cœur de pierre, comment n’auraient-elles point charité les unes des autres.

Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’Espérance. Et je n’en reviens pas. L’Espérance est une toute petite fille de rien du tout. Qui est venue au monde le jour de Noël de l’année dernière. C’est cette petite fille de rien du tout. Elle seule, portant les autres, qui traversa les mondes révolus.

La Foi va de soi. La Charité va malheureusement de soi. Mais l’Espérance ne va pas de soi. L’Espérance ne va pas toute seule. Pour espérer, mon enfant, il faut être bienheureux, il faut avoir obtenu, reçu une grande grâce.

La Foi voit ce qui est. La Charité aime ce qui est. L’Espérance voit ce qui n’est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n’est pas encore et qui sera. Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé. Sur la route montante. Traînée, pendue aux bras des grandes sœurs, qui la tiennent par la main, la petite espérance s’avance.

Et au milieu de ses deux grandes sœurs elle a l’air de se laisser traîner. Comme une enfant qui n’aurait pas la force de marcher. Et qu’on traînerait sur cette route malgré elle. Et en réalité c’est elle qui fait marcher les deux autres. Et qui les traîne, et qui fait marcher le monde. Et qui le traîne. Car on ne travaille jamais que pour les enfants. Et les deux grandes ne marchent que pour la petite» (Charles Péguy, Le porche du Mystère de la deuxième vertu, 1911).

(2) L’Ukraine lutte pour sa survie. L’Europe découvre sa solitude et sa vulnérabilité stratégique. La France hésite à regarder la guerre en face. Un discours militaire – celui du général Mandon – provoque stupeur et indignation plutôt qu’examen rationnel.

(3) La France démographique est à bout de souffle: il y a aujourd’hui plus de décès que de naissances.

(4) Il est vrai que les lois votées ne sont pas toujours accompagnées en temps voulu de leurs décrets d’application.

(5) Invité au micro de France Info le 27 octobre 2025 , le prix Nobel de l’économie s’est confié sur le niveau des politiques en la matière: «J’étais atterré par le niveau intellectuel et économique de certains députés, a déploré Philippe Aghion, certains ne comprennent absolument rien à l’économie et ne font pas leur travail sérieusement».

(6) Dans cette perspective, le déclin démographique contemporain, dont on n’analyse que les causes sociales, peut aussi être interprété comme un symptôme spirituel. Donner la vie suppose une confiance dans le sens de l’Histoire, ou du moins dans la valeur de l’existence humaine. Pourquoi la logique du calcul individuel à court terme l’emporte-t-elle sur celle du don ?