La dérision du Christ et l’éthique de la stigmatisation

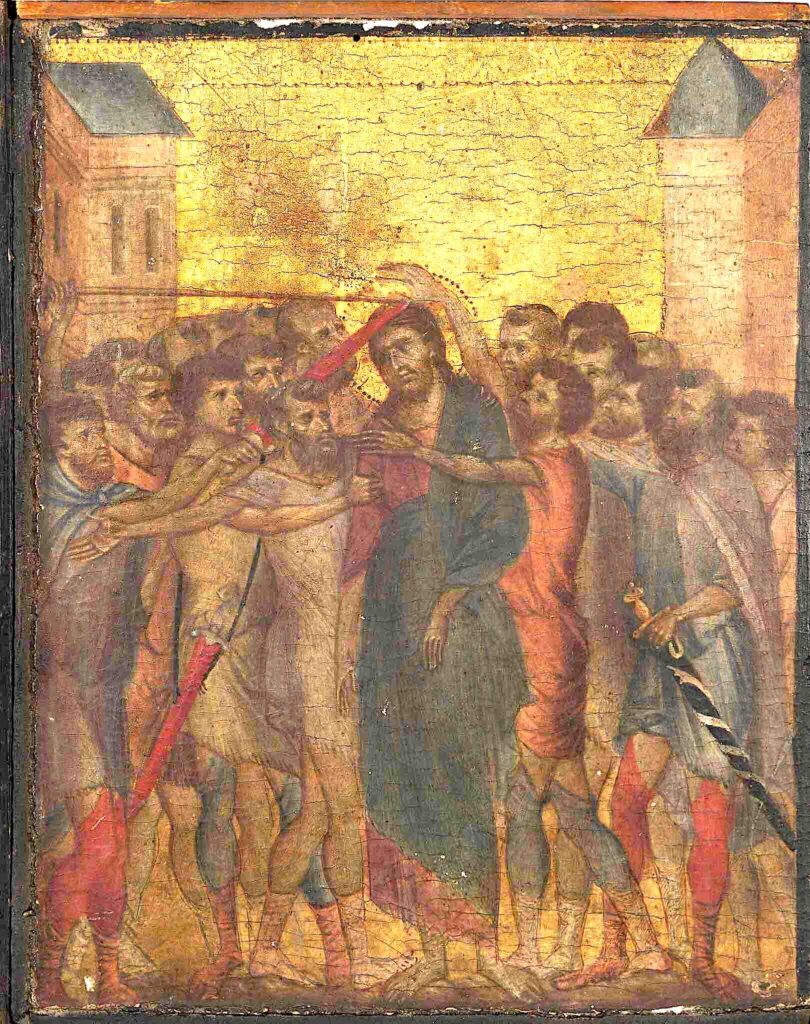

C’est un panneau de bois peint par le florentin Cimabue à la fin du 13e siècle, «une sorte de mêlée», un «face-à-face des assaillants et des partisans» dominé par la figure de Jésus, d’une «dignité sidérante». Pour Philippe Kabongo-Mbaya, cette dignité montre «l’indignation de Dieu en la personne du Christ contre tout ce qui courbe et défigure tout être humain», contre la «proto-vérité» (aujourd’hui post-vérité ?) qui, toujours, transforme «les victimes en offrande, conférant un sens à ce qui n’en a pas» et «prendra toujours ses aises avec le scandale de la Passion».

Cimabue ! En plein 13e siècle, un nom qui dégage un rien d’exotique faisant douter presque de l’origine du peintre florentin. On retrouve la même hésitation devant l’une de ses œuvres, une diptyque de dévotion, dont seuls trois panneaux sont aujourd’hui connus: La dérision du Christ. Dans le contexte de la Passion et de la Pâque, c’est cette représentation QUI intrigue et interpelle.

Une scène d’incertitudes

Au premier regard, la fresque fait penser curieusement à une scène liturgique. On se croirait à un office comprenant un rite d’imposition des mains. Un attroupement d’environ vingt personnages; un individu est au milieu. Par sa taille, il est à peine supérieur aux dix-neuf autres. Il assume cette place de centralité en une posture seigneuriale: une dignité sidérante. Tous les visages impressionnent par la profondeur de leur gravité. L’enchevêtrement des bras, dont un qui saisit vigoureusement l’homme du milieu qui, bien que cerné, reste serein. La situation créé une manière de diversion au regard de ce que progressivement la scène révèle: un théâtre de violence et le déploiement de ses instruments. Sur le côté gauche du tableau, un long bâton au-dessus des têtes atteint le crâne du personnage au centre. Toujours du même côté, une main ferme s’est saisie d’une épée rouge. Sa cible, le front de notre personnage central au regard placide bien énigmatique. Enfin, derrière la tête de ce personnage se dessine une auréole de sainteté, qui se distingue du fond de la fresque: la marque caractéristique de l’éclat religieux, traditionnellement connue des œuvres plastiques de l’art sacré. Nous reviendrons sur cette représentation.

Plus de doute: nous ne sommes pas devant une célébration. De quelle scène s’agit-il ? Celle de l’arrestation de Jésus au Mont des oliviers ou l’une des scènes de son humiliation par la soldatesque ? Cimabue nous guide à peine, car où que se fixe désormais notre attention sur la toile, l’incertitude nous tient compagnie !

C’est le Christ qui est ainsi entouré. Son habillement prestigieux le distingue du reste d’accoutrements de ceux qui se pressent autour de lui en un moment visiblement tragique. Et néanmoins, aucune expression de tumulte ni de vociférations. Des mines glaciales, féroces, contrastent avec le visage du Christ, qui penche légèrement de côté, dans une attitude indéfinissable de renoncement ou d’abandon. De part et d’autre, deux personnages en tuniques rouges. Celui déjà signalé et un deuxième à droite, les bras levés, et très près de Jésus. Un autre du même côté droit porte des jambières rouges. Visage fermé, d’un air farouche. Son arme est encore enfoncée dans un étui noir orné de dorure. L’un de ses bras cherche à attraper le fameux bâton visant la tête de Jésus, tandis que son bras gauche, tel un bouclier, tente de protéger la poitrine du Maitre. Cette foule est-elle homogène ? Ils ne semblent pas être tous du même bord. La scène suggère une sorte de mêlée. Un face-à-face des assaillants et des partisans. L’œuvre n’offre pas une perspective bien nette; en observant quelques détails, cependant, la scène devient presque lisible. Une lisibilité subtile malgré tout.

Déchiffrement

Le tableau est tout en nuances. Jésus et ceux qui sont avec ou derrière lui ont des visages plutôt brunis, presque sombres, comme leurs cheveux d’un brun-noir. En face, les autres paraissent de teint et de chevelure brun clair. Une illusion chromatique peut-être. Un homme du côté droit porte des jambières rouges. Visage fermé d’un air intraitable. La distribution de lumière et de couleurs recélerait-elle un code symbolique aux vêtements des concernés ? Visages, attitudes, gestes, objets portés: tout nous paraît chargé de sens. Mais lequel ?

Le plus surprenant, qui est indéniablement plus intéressant, ce sont les liens et les rapports entre ce qui se donne à voir ici, bien que suggéré avec infiniment de subtilité, redisons-le. Il en est ainsi par exemple de l’épée. Qu’elle soit tirée ou encore dans le fourreau, elle est là, cette épée, menaçante et rouge comme le sang des martyrs. Comme le sang versé de la victime innocente ou le cœur gorgé de culpabilité, puisque tout sang versé est un sang qui parle. Un sang qui hurle. Les porteurs d’épées (l’une tirée, l’autre encore en son étui) sont chaussés de jambières rouges. Mais l’identité de la couleur ne semble pas renvoyer au même signifié. Ce jeu de rapprochement/différencié n’est-il pas une sollicitation au devoir de discernement ? Une conduite de tout instant, toujours maintenue, y compris au cœur de la mêlée. Que tout se brouille ou soit brouillé. Il y a la possibilité de ce qui se donne à voir et la réalité de ce qui se révèle. Entre le témoignage du tableau et ce que saisit notre regard, l’écart des vues est évidement inévitable. En revanche, les significations que suggère la rencontre des regards sur l’œuvre, ne paraissent pas en cause. Que disent les traditions bibliques ?

Les renvois évangéliques

Les évangiles synoptiques parlent de «soldats» ou de «soldatesque», variante propre à Luc. Ce sont eux qui sont en scène et agissent. Il y a la mention du «manteau de pourpre» (Marc 15,17; Matthieu 27,28; Jean 19,2). Sans doute ce que Luc appelle «vêtement magnifique» (23,11). Si nulle part il n’est question d’épée, Marc désigne l’objet utilisé contre Jésus: «Ils le frappaient sur la tête avec un roseau…» (15,19), ce que redit Matthieu à sa manière: «…ils prenaient le roseau pour le frapper sur la tête» (27,30). Pour Jean, les soldats ont plutôt utilisé leurs mains: «ils lui donnaient des gifles» (19,3). Les récits évangéliques fournissent d’autres détails de maltraitance et d’humiliation subis par Jésus (Marc 15,18; Matthieu 27,29-31; Jean 19,3). Revenons au tableau de Cimabue.

L’œuvre toile montre un attroupement des gens aux visages semblables. La tension est palpable sur les visages, qui ressemblent d’ailleurs à des masques. À la différence des témoignages bibliques ci-dessus, la fresque médiévale montre trois épées. D’où la question déjà formulée: où se passe cette scène ? Quelle séquence de la Passion a pu véritablement l’inspirer ? Visiblement le peintre a superposé deux moments dramatiques: l’arrestation au Mont des oliviers et les comparutions chez Hérode et chez Pilate. On n’attend pas qu’une œuvre de cette valeur fût une simple reproduction; elle n’avait pas et ne pouvait être ni une photo, une photocopie, ou un produit de photoshop ! Le brouillage de sites n’est-il pas une manière d’amplification du théâtre global de la violence, un alourdissement de son continuum générant une sorte de totalité accablante ? C’est la trace, la surimpression, qui reste ici déterminante.

Le mouvement inverse s’observe également dans le tableau. Alors que son projet est de présenter une unité d’individus (ces soldats), un groupe homogène, pourtant, peu à peu, on décèle qu’ils ne sont pas forcément les mêmes, leur teint diffère entre ceux qui sont à gauche et leurs camarades de droite. Cela jusqu’aux touches de couleurs de leurs accoutrements. Il en est de même pour les attitudes et gestes reproduits. Le long bâton et les deux épées viennent de gauche, tout comme les bras vigoureux entremêlés dans un mouvement agressif. À droite, cependant, les deux seuls bras en action sont ceux qui semblent secourir ce Christ encerclé, dont la posture de ses bras à lui inspire la non-violence !

Éthique de la stigmatisation

Peut-on comprendre quelque chose à la Passion du Christ sans le recours à Ésaïe 53,3 ? Il dit:

«Qui a cru ce qui nous était annoncé ? Le bras du SEIGNEUR, pour qui s’est-il dévoilé ? Il s’est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d’une terre assoiffée; il n’avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n’avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se détourne, il était méprisé, nous ne l’avons pas estimé. En fait, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’était chargé; et nous, nous le pensions atteint d’un fléau, frappé par Dieu et affligé».

C’est peut-être là la toute première confession christologique dans sa racine majeure du messianisme. Avant d’être un secours pour les dolorismes romantiques ou aux autres ébranlements spirituels ou mystiques, ce passage est une pépite de la stigmatisation ! Le traitement inhumain et dégradant trouve dans ce fragment prophétique son stigmate indélébile: la réification des visages, des êtres, un acte délibéré de néantisation.

En paraphrasant une réflexion de terrain (1) sur la stigmatisation, la question serait: jusqu’où, et à quelles conditions, les activités de maltraitance ou de cruauté peuvent-elles manifester une éthique du mal comme négation ou effacement de la dignité et de l’intégrité d’autrui. La stigmatisation n’est pas un déguisement, une simple reconnaissance d’une atteinte à l’identité, qu’elle soit d’assignation ou d’attestation revendiquée. Telle la marque d’un fer rouge, elle installe dans un rien. Un non-être politique, produit du harcèlement et de l’aplatissement du visage qui nous fait face. Les logiques persécutrices cachent et dévoilent tout à la fois les raisons déterminantes de discriminations. Un manteau de pourpre pour assurer le contraste, pour faire ressortir toute l’abjection d’un corps couvert des crachats. La stigmatisation est en profondeur. Elle entaille telle une scarification. Au lieu que ce soit l’incrustation de la traversée comme mémoire – l’événement de l’initiation par exemple – elle se maintient comme la marque d’une néantisation escomptée.

Les signes visibles du mal deviennent des preuves de la malédiction. La condition des personnes accablées par des maux divers est souvent nommée dans le Nouveau Testament d’un terme surprenant: basanos ! Des êtres tuméfiés de l’intérieur et dont la peau marquée fait penser à un hématome généralisé (2). Des corps suspects, les corps basanés. À ceux qui sont broyés par un mal (Matthieu 8,6), qui rament dans la tourmente ou se débattent au cœur de l’enfer (Matthieu 14,24 et suivants; Marc 6,48; Luc 16,23), les récits évangéliques offrent un éclairage précieux face aux situations extrêmes. Basanizein, basanos n’apparaissent pas dans les écrits pauliniens. N’est-il pas significatif que seuls les Synoptiques et l’Apocalypse utilisent ce verbe et son substantif dans le Nouveau Testament ? D’un côté, l’indignation de Dieu en la personne du Christ contre tout ce qui courbe et défigure tout être humain: une lutte acharnée livrée à la fatalité; de l’autre, dans l’Apocalypse (9,5; 11,10; 12,2; 14,10; 20,10), la reconnaissance eschatologique de la victoire, pour porter et nourrir une résilience ! Ce combat dans l’histoire réelle des hommes et des femmes interdit le détournement vers l’intimisme, cette patrie dorée d’une spiritualité des nantis. Ce ne sont pas les coups endurés par nos âmes qui sont en cause, mais c’est l’agression au Dieu fait chair et son martyre qui se célèbrent à Pâques. Toujours comme Passion du Christ. Pour nous et pour la terre (3) !

L’urgence d’une grande intuition de Martin Luther

Mais la ré-figuration du Christ réclame sans cesse un effort recommencé de désacralisation pour la réhabilitation du Dieu de la Bible.

«On peut fort bien montrer historiquement que l’Église chrétienne gagna le monde antique par sa prédication de Dieu, mais qu’ensuite, au plus tard depuis Justinien, les Césars l’emportèrent dans l’Église. Cela se manifeste dans la conception de Dieu, en ce que Dieu fut compris à l’image des pharaons égyptiens, des grands rois perses et des empereurs romains. L’Église donna à Dieu les attributs qui auparavant appartenaient exclusivement à César.» (4)

La toile de Cimabue nous offre un miroir inversé de d’une autre dérision ! Le Christ défiguré, rabaissé et stigmatisé est en définitive la dérision toujours nécessaire pour un imaginaire fasciné par le tout étant et le tout ayant, une totalité sans limites. C’est pourquoi au 16e siècle, Martin Luther avait refusé de se faire accroire:

«…parce que les hommes ont abusé de la connaissance de Dieu tirée de ses œuvres, Dieu a voulu au contraire être connu par ses souffrances; il a reprouvé cette science des choses invisibles par la connaissance des visibles (…), de telle sorte que ceux qui n’ont pas adoré Dieu manifesté par ses œuvres l’adorent caché dans ses souffrances (…)» (5).

«Christ moqué» (6) ne montre pas autre chose.

Quand les verges, les épées et les mains crispées imposent la brutalité et la violence, une idée de Dieu s’éclipse, dégradée par la bêtise et la haine. C’est le moment où la théologie de la gloire libère toute sa furie, son panache de souffre et de pollution à la manière d’un volcan dévastateur. Face à cette théologie, une croix de bois. Vulnérable devant le feu et les flammes. C’est pourquoi, le sens de la dérision de Dieu incarne la protestation en faveur de la dignité imprenable de toute personne humaine; pour la justice et le droit qui reviennent à l’altérité. Sans quoi, la proto-vérité, qui surplombe allégrement Écriture et Tradition, transformant toujours les victimes en offrande, conférant un sens à ce qui n’en a pas, prendra toujours ses aises avec le scandale de la Passion. Le grand abus sera ainsi de relooker la proto-vérité en post-vérité (7), dont les vainqueurs placent aujourd’hui l’ensemble du monde devant les risques d’une maltraitance généralisée, jamais connue comme telle par le passé !

Il y aurait encore à méditer sur la puissance du désistement comme une posture froide de rébellion dans l’œuvre de Cimabue.

Illustration: La dérision du Christ, ou Le Christ moqué (Cimabue, Florence, vers 1280, Musée du Louvre, Paris).

(1) Institut national de santé publique du Québec, Dimension éthique de la stigmatisation en santé publique, Outil d’aide à la réflexion, janvier 2018.

(2) Philippe Kabongo-Mbaya, La consolation à l’épreuve de l’humiliation, Foi&Vie 2009/4, pp.57-72.

(3) Félix Mutombo-Mukendi, dont je signale deux ouvrages sur le «Fils de l’homme» offrant une contextualisation inspirante à la figure du «Serviteur souffrant» d’Ésaïe 53; Le fils de l’homme apocalyptique, L’Harmattan, 2009; Le fils de l’homme souffrant, L’Harmattan, 2015.

(4) Jürgen Moltmann, Le Dieu crucifié, Cerf, 2012, p.288.

(5) Cité par François Vouga, La religion crucifiée, Labor et Fides, 2013, p.42

(6) Une autre appellation de l’œuvre de Cimabue que nous commentons dans cette contribution.

(7) On peut considérer un sens de réciprocité, ce que l’on appelle théologie de la rétribution, comme la vérité de base de toute religion. La Bible en témoigne, parfois sans retenue. C’est cela que désigne le terme de protovérité.