Théologie du Seuil (3): l’abîme, l’Amour et le relèvement du réel

«Dieu n’est pas seulement présent dans l’excès de sens. Il est aussi présent dans l’excès d’insensé.» À partir de la perspective d’Élie Wiesel («Si Dieu existe, alors Dieu est aussi là où l’humain est crucifié», «Le pire devient un lieu théologique central où un relèvement peut s’opérer»), la théologie du Seuil voit le Christ comme «le lieu où Jésus fait passer l’horreur à travers Lui pour qu’elle ne soit pas la dernière parole». Un lieu «où le réel n’a plus le droit d’être réduit à l’absurde» puisque Dieu «nous libère du non-sens et de l’utilisation d’autrui».

Texte publié sur Des mots en phase. Lire les deux premiers volets: Pour une Théologie du Seuil (1): ancrage biblique et chemin existentiel, et Espérance pour les temps de crise: théologie du seuil (2) et «Deus absconditus».

Introduction

J’aurais dû publier le 1er novembre. Mais ces derniers jours ont amené une avalanche d’informations intenables: innocences torturées, Afrique exsangue, familles brisées par des chauffards sous emprise. De nouvelles vagues chassant les précédentes, sans digestion possible.

Cette semaine encore, les journaux télévisés ont évoqué des massacres au Nigeria… pour débattre des chiffres. Qui meurt le plus ? Chrétiens ? Musulmans ? Au Nord ou au Sud ? Une guerre d’il y a quinze jours semble déjà s’effacer devant la révélation des dernières cruautés. Sur les plateaux, c’est la polémique: à qui profite le drame ? pour quelle clientèle religieuse ou électorale ? On n’entend plus: «Qui était cet enfant ?», «Quelle était l’histoire de ce village ?». On demande: «À qui ça sert ?», «Quelle ligne politique risque d’être renforcée ou affaiblie ?». Le monde discute et les morts deviennent statistiques, l’horreur… argumentaire.

Entre espérance et désespérance, comment la théologie du Seuil répond-elle au besoin de transcendance aujourd’hui ?

Dans cette zone de brouillard, entre le réel brut de la violence et la récupération symbolique immédiate, il existe un lieu où l’on refuse autant sidération que l’instrumentalisation. Penser le Seuil, c’est tenter d’articuler encore un mot là où toute parole semble de trop et le silence insuffisant.

C’est dans cet espace très étroit que j’essaie d’écrire.

C’est ici que la théologie du Seuil est mise à l’épreuve car toute théologie qui prétend parler du réel doit être testée à l’endroit même de l’écrasement du réel, là où la catastrophe historique semble interdire la parole de foi. Pourtant cet effondrement n’aura pas le dernier mot. Un redressement du réel est encore possible, en faveur de la vie, par ce que donne à voir le Christ dans ce monde saturé d’informations tragiques.

I. Le test du réel

Dans une scène de La Nuit, devant le corps d’un enfant pendu au gibet, quelqu’un demande «Où donc est Dieu ?», et Wiesel de répondre intérieurement: «Là. Là, il est». Il ne dit pas: Dieu a voulu la torture. Il ne dit pas: Dieu est absent. Ce n’est pas un nihilisme ni une désertion du langage religieux.

Il s’agit d’un verdict herméneutique.

Si Dieu existe, il n’est pas ailleurs que dans ce point de supplice. Wiesel ne fait pas de christologie. Il ne dit pas: cet enfant est Jésus. Il affirme qu’aucun discours sur Dieu n’a le droit de contourner le lieu du supplicié. Wiesel exprime l’incroyable dans l’horreur de la souffrance: Dieu est co-victime.

C’est à peine soutenable car si Dieu n’est pas le Dieu-sauveur mais le Dieu-victime, alors comment croire encore en sa toute puissance, son secours et sa grâce ? Que répondre alors à la voix qui demande: où est-il ton Dieu ? Dans la victime ! Alors à quoi sert-il ? Pourquoi y croire s’il ne te sert à rien, s’il n’est d’aucun recours ?

L’extrême inverse pose un problème analogue: que répondre à celui qui, comblé de biens, d’une excellente santé, d’une vie agréable et sécurisée, affirme qu’il n’a besoin d’aucune aide, estimant que la transcendance n’a pas de place dans son existence déjà remplie… saturée du meilleur ?

II. Présence radicale

C’est là que la Théologie du Seuil tente de s’enfoncer dans le mystère de Dieu.

Dieu n’est pas un outil.

Dieu n’est pas un moyen.

Il n’est ni utilitaire, ni utilisable.

Dieu est relation.

Dieu… est.

Dieu aime.

Et il attend que nous l’aimons librement en retour.

L’aimer quand il est Tout-puissant et secourable, quelle joie !

L’aimer quand il ne se donne ni comme ressource, ni comme solution, mais comme présence nue, voilà l’épreuve de l’amour.

Aimer sa création au point de partager son supplice et voir sa création ne pas se détourner parce que cette fois ce n’est pas la force qui définit, voilà la preuve de l’Amour.

Dieu est aimable.

Sur la même logique de l’amour et de la grâce donnés gratuitement. Sans s’appuyer sur le calcul de notre mérite. Nous aussi nous sommes appelés à aimer Dieu librement, c’est-à-dire libérés de la logique humaine du mérite !

Aimons Dieu, non parce qu’il est sauveur envers nous et servirait à nous gracier .

Aimons le parce qu’il est essentiellement aimable: son être est aimable.

C’est cela L’aimer pleinement avec un cœur et un regard convertis, donc détournés du paradigme humain de la réciprocité. Aimons sans attendre en retour une récompense, une aide. Dieu le fait bien pour nous !

C’est cela l’Amour absolu !

Tout autre amour est relatif à nos intérêts personnels dans une logique de rétribution.

Il s’agira d’envisager et de progresser vers un amour mutuel, comme évoqué en Romains 13,8-10: sans nécessité de réciproque compensatoire. Cela est expliqué aussi dans le psaume 111.

C’est ainsi que, dans la théologie du Seuil, nous comprenons le passage suivant de Job:

«Sorti nu du ventre de ma mère, nu j’y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté: que le nom du Seigneur soit béni !» (Job 1,21).

«Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu. Et le malheur, pourquoi ne l’accepterions-nous pas aussi ?» (Job 2,10).

La justice de Dieu, c’est qu’il nous libère du non-sens et de l’utilisation d’autrui.

Le Seuil doit passer par là. Si la théologie ne peut pas dire Dieu ici, dans l’innocence suppliciée, dans l’impuissance vécue et dans l’Amour absolu, alors elle ne peut plus le prononcer nulle part.

Elie Wiesel nous ouvre une perspective vers laquelle la Théologie du Seuil veut regarder. Si Dieu existe, alors Dieu est aussi, là où l’humain est crucifié. Ce n’est pas l’idée d’une Puissance venant rompre le pire, c’est la pensée que le pire devient un lieu théologique central où un relèvement peut s’opérer.

Alors, ce qui se lève, c’est le droit de nommer Dieu par-delà l’horreur: si dans l’idéal, le Seuil est ce moment où l’enfant est sauvé; dans le drame historique et personnel, c’est le moment où une part de monde se brise, et où, malgré cela, quelqu’un refuse de conclure au néant.

Ce refus de liquider le sens, de renoncer à tout langage… est déjà un relèvement. Ce redressement du sens dans le pire constitue une Pâque herméneutique.

III. Christologie du Seuil

Ce que Wiesel force à admettre, c’est que Dieu n’est pas seulement présent dans l’excès de sens. Il est aussi présent dans l’excès d’insensé. Et c’est cela, l’enjeu théologique: le Christ-Seuil n’est pas une figure consolante. C’est une fonction d’interprétation là où le réel déborde… en mieux ou en pire.

Christ, comme nom possible de Jésus, ne peut être nommé que sur cette ligne de crête. S’interroger au pied de la potence dans le récit de Wiesel, fait écho à se confronter à la Passion et à la Crucifixion dans le récit biblique.

On comprend alors que le relèvement du réel ne signifie pas intervention miraculeuse qui sauve du malheur. Il désigne ce moment où le réel n’est plus seulement la somme de ses déterminations objectives (la potence, la mort, l’écrasement), mais le lieu où le sens refuse d’être détruit. Dans le pire, quelque chose se maintient: le droit de ne pas conclure au néant.

Le Christ-Seuil, au sens où je l’entends ici, ne remplace pas la foi classique en Jésus vrai Dieu vrai Homme. Il ne l’efface pas. Il ne la contredit pas. Il tente seulement d’expliciter une fonction herméneutique déjà contenue dans les évangiles:

• le lieu où Jésus fait passer l’horreur à travers Lui

• pour qu’elle ne soit pas la dernière parole.

En ce sens: il n’y a aucune contradiction. La confession de foi des Credos reste pleinement recevable. Ce que la théologie du Seuil met en exergue c’est que:

• Christ n’est pas seulement un statut ontologique.

• Christ est aussi une fonction herméneutique: ne pas laisser l’horreur fermer le sens.

J’insiste car le théologie du Seuil ne relativise pas la christologie.

Il ne s’agit pas de nier l’horreur. Il s’agit de reconnaître que le pire devient un lieu théologique à ne pas éviter. L’excès de réel peut être lumineux; il peut être abyssal. Dans les deux cas, le Seuil est un lieu d’intensité et pas juste de révélation. Ce qui persiste sur ce Seuil, c’est la possibilité même de nommer Dieu au cœur du monde. Le Christ comme opérateur de Seuil devient alors intelligible: non pas comme réponse préalable, mais comme fonction herméneutique rendant possible la lecture du réel jusque dans l’insensé.

La Résurrection devient le paradigme: le monde n’est pas fermé par ses déterminations immanentes. Au cœur même du monde, une logique de relèvement peut avoir lieu. C’est ici que se joue la possibilité d’une théologie adressable aux blessés de la vie et aux modernes héritiers des tragédies passées.

IV. L’excès de réel en faveur de la vie

Néanmoins, l’excès de réel n’est pas seulement concentration de l’horreur. Il existe un excès de réel en faveur, en surplus, en surgissement. Il existe des gestes minuscules où la Vie dépasse encore sa propre logique. Un silence qui devient soutien. Une parole donnée sans calcul. Un pardon prononcé sans garanties. Une main posée non pas pour résoudre mais pour tenir debout un autre.

Ce que j’appelle ici Pâque herméneutique ne se limite pas au fait de nommer Dieu au cœur du pire: elle s’actualise aussi dans la capacité, en ce monde, de relever ne serait-ce qu’un seul fragment d’humanité. Cette Pâque est un passage existentiel, elle est déjà une traversée: dans la nasse du réel, quelqu’un choisit pourtant de dire «oui». Elle est Christique à ce titre, pas par dogme mais par acte.

La théologie du Seuil accompagne ce déplacement: elle dit que Dieu ne se prouve pas, mais s’éprouve. Le relèvement est un acte d’amour humain et divin, entremêlé (parfois indistinguable) et c’est là sa force. Le relèvement consiste en une transformation du sens. C’est le fait d’affirmer une confiance possible dans un monde qui parfois n’offre plus aucune garantie.

C’est cela le Seuil: non pas attendre le miracle spectaculaire, mais devenir soi-même, humblement, opérateur de relèvement. Et c’est là que la christologie du Seuil devient éthique: si le Christ se tient au seuil du sens, alors chaque acte humain de relèvement participe déjà à Son œuvre, non pour remplacer Dieu mais pour participer à Sa logique d’amour.

Ce qui se lève, dans l’excès de réel en faveur, c’est cette mystérieuse circulation: Dieu se donne à aimer sans utilité; et moi, librement, j’agis sans garantie. C’est là que la Pâque herméneutique s’exprime dans la vie réelle.

Dans le pire, ne pas fermer le sens.

Dans le meilleur, ne pas s’illusionner.

Dans les deux cas: veiller.

Voilà le Seuil.

V. Le Seuil en actes

Aimer Dieu non-utilisable ne signifie pas rester passif. Aimer Dieu mis à nu signifie oser, à notre échelle, des actes minuscules de relèvement. Face à ce que nous voyons aux informations, personne ne peut tout réparer mais chacun peut augmenter un fragment de réel en s’appuyant sur le relèvement du sens.

• contempler lucidement une avancée positive du monde (aussi petite soit-elle).

• se recueillir réellement devant une vie brisée, une victime médiatisée, sans voyeurisme, sans instrumentalisation, en la considérant comme un visage, pas comme une information.

• faire passer avant soi dans un domaine précis: un agenda, un temps, un service. Un seul. Délibérément.

• donner du temps (et non un like): aider quelqu’un à accomplir une chose qu’il n’arrive plus à faire seul.

• protéger quelqu’un d’une humiliation, même discrètement: détourner l’attaque, redonner sa dignité, introduire de la nuance là où la violence verbale se prépare.

• refuser l’indignation stérile: au lieu de partager indignation sur indignation, choisir un point d’action concret (association locale, don, engagement de terrain).

• ne pas laisser mourir un langage: relire une page d’un rescapé (Primo Levi, Etty Hillesum, Wiesel) et même faire circuler une phrase. Une seule. Faire respirer la mémoire.

Il ne s’agit pas d’être naïf et gentil mais d’accomplir un acte de transmission de sens. L’excès de réel en faveur de la vie se joue dans un geste précis où je décentre un moment de mon agenda, de mon intérêt, de mon inquiétude, pour produire un surplus d’espace respirable… pour un autre. Rien de spectaculaire: ce sont ces discrets excès de réel constructifs, cumulés, qui forment une résistance concrète à l’absurde.

VI. Nouveau paradigme, Jean 19,26-27

Sur la croix, Jésus ne cherche pas à échapper à la souffrance ; il offre à la souffrance un excès de réel en faveur de la vie, lorsqu’il décentre son regard de Lui-même vers l’autre. Il transmet ainsi la relation d’amour comme lieu de relèvement.

«Voyant ainsi sa mère et près d’elle le disciple qu’il aimait, Jésus dit à sa mère: « Femme, voici ton fils ». Il dit ensuite au disciple: « Voici ta mère”» (TOB).

Au moment où tout s’effondre (la chair, la dignité, la force, la possibilité même d’espérer encore quelque chose pour soi), le nom de Christ s’établit parce que Jésus pose un acte qui n’est pas pour lui. Il se décentre, ne demande rien, donne.

Il relie.

Ce geste est un acte cosmologique: la mère et le disciple deviennent lien en excès du désastre. En cela il y a une Pâque herméneutique.

Nous y participons à chaque fois que nous créons du lien.

Conclusion

L’épreuve du réel, illustrée par le test de Wiesel nous fait comprendre que si Dieu n’est pas articulable à l’endroit même où l’enfant pend au gibet, alors Dieu n’est plus articulable nulle part. Dans la Théologie du Seuil, Dieu ne se reconnaît pas d’abord à des interventions qui modifient le réel mais à des lieux où le réel n’a plus le droit d’être réduit à l’absurde.

C’est à cette condition que la théologie peut encore parler à ceux qui ont vécu le scandale: non en expliquant le mal, mais en refusant que le mal soit le dernier mot. Alors une parole de foi peut encore résonner dans l’Histoire, face aux génocides et aux crimes, et oser dire: malgré tout, il existe encore des lieux où l’humain s’ouvre, où le réel se dépasse, où une Vie, là, se lève, où persiste… l’Amour.

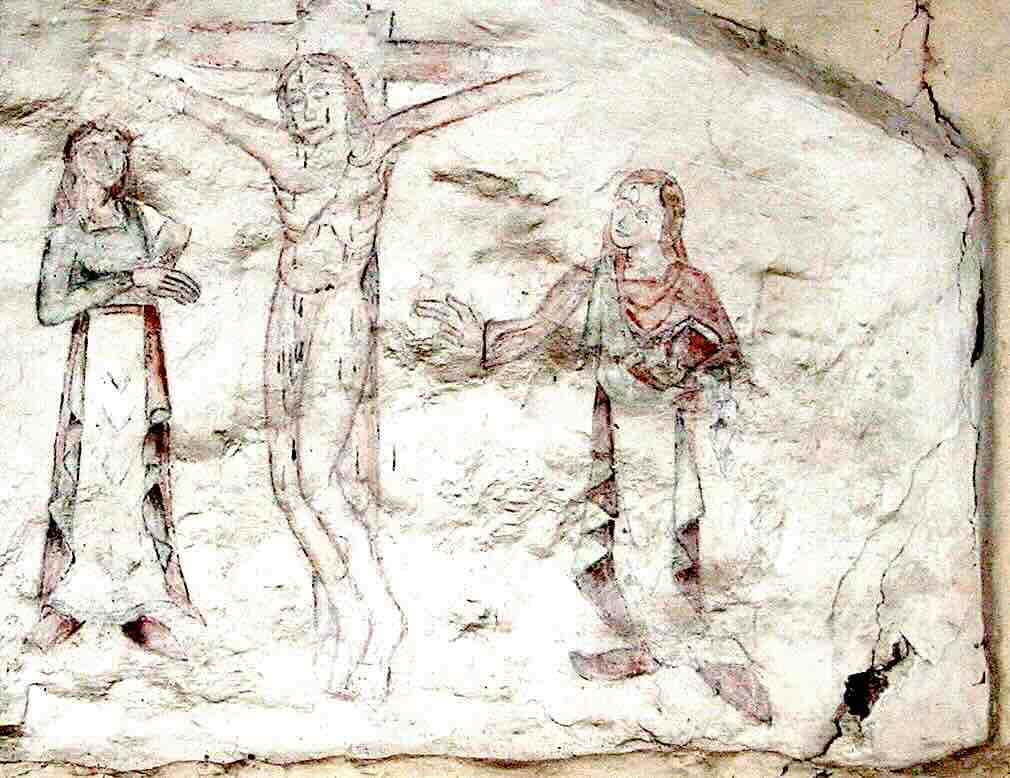

Illustration: fresque de la Crucifixion datant de la fin du Moyen Âge découverte dans l’église St. Johannes de Liepe, dans l’île d’Usedom en Poméranie occidentale (Photo Jörg Blobelt, CC BY-SA 4.0).

3 Commentaires sur "Théologie du Seuil (3): l’abîme, l’Amour et le relèvement du réel"

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

Quel beau texte, chaque phrase (souvent poétique) pesant le poids de son sens infini. Se lisant dans l’écho des perspectives qu’elle esquisse. Une «théologie du seuil» qui prend corps, s’approfondit et par là même se justifie et se légitime, comme par étapes. Profondeur de la réflexion, spirituelle, philosophique, existentielle. Traçant de nouveaux chemins à une théologie qui ne pourrait plus se satisfaire d’un discours sur Dieu au-dessus du réel, mais dans une parole au seuil du réel. Juste là où la parole semble impossible ou interdite. Il y a crise du sens; entre foi et désespoir, à la croisée du silence et du cri, naît cette théologie. Il y a aussi beaucoup d’audace dans cette proposition d’une «Christologie du seuil». Et d’une mystique concrète, car cette théologie en process débouche sur des actes. Le Seuil est certes une théorie, mais pas seulement: il est pratique spirituelle. Non explicative, la parole de Dieu est travail du sens. C’est un texte qui se lit dans le silence de nos fors intérieurs. Grâce à une écriture dense qui traduit une spiritualité du silence (et du geste). Mais il y a des risques, qu’un subtil équilibre semble éviter. En particulier ne pas réduire le Christ à une «fonction» (j’avoue que le terme surprend) symbolique ? Peut-être ai-je mal lu. Au fond, le Seuil ainsi conceptualisé n’est pensable que dans les termes d’une mystique de l’entre-deux.

Une théologie pour les modernes que nous sommes, «héritiers des tragédies» anciennes, contemporaines… et à venir.

La lecture des ces lignes fait forcément penser à Ricœur, pour qui la tâche du langage religieux n’est pas de justifier Dieu, mais de rendre pensable le sens blessé. Mais avec le concept de «Christ-Seuil» (garantir le sens contre l’effondrement du sens), l’herméneutique philosophique débouche sur une herméneutique incarnée.

Au fond, ne sommes-nous pas là dans la continuité des théologies de la souffrance du 20e siècle ? Ou dans un essai de leur synthèse, «Christologie du relèvement» ? Notre Église a aujourd’hui besoin de penser une adaptation ecclésiale (je ne trouve pas d’autres mots) pour les temps à venir. Et cette «théologie du Seuil», telle qu’elle s’esquisse ici, serait à prendre en compte. L’Église est aussi gardienne du seuil.

Merci infiniment pour ce commentaire: il n’est pas simplement appréciatif, il est un véritable acte de lecture: il repère les points nerveux de ce texte et éclaire pour d’autres lecteurs ce qui, précisément, brûle et fait débat.

Lorsque j’emploie le mot fonction, il ne s’agit évidemment pas de réduire le Christ à un outil.

Ce terme a l’avantage d’interpeller (pour ne pas dire choquer, déranger) pour marquer que c’est en Lui que l’accès au sens se fait.

L’étymologie latine me permet de clarifier: functio désigne l’acte accompli, l’opération, non l’instrument d’usage.

La fonction dont je parle n’est pas utilitaire: c’est l’opération même du sens.

On pourrait presque dire, avec la signification de l’energeia aristotélicienne: non pas un dispositif, mais l’acte en train de s’accomplir.

Le Christ n’est pas instrumentalisé:

c’est à travers Lui que le réel se recompose et que le sens blessé peut être relevé.

J’ai donc mal lu, parlant de « fonction symbolique » donc loin d’un quelconque utilitarisme, mais en m’en tenant plutôt à l’exercice ou l’exécution d’une charge, et moins à sa valeur d’accomplissement (functio: exécution). Merci pour cette précision qui en éclairera plus d’un et, encore une fois, pour ce texte.