Peut-on parler de progrès au singulier ?

«On est en droit de parler de progrès des sciences et des techniques, de progrès du droit et des institutions. Mais non de progrès de la moralité humaine: la liberté de faire le bien est aussi difficile aujourd’hui qu’hier.» Dans cette réflexion sur l’histoire de l’idée de progrès depuis l’Antiquité, le philosophe Bernard Piettre (qui intervenait le 11 octobre à la journée du Christianisme social sur Progrès technique, progrès humain) discerne deux sensibilités à partir du moment où l’Occident s’approprie entre 17e et 18e siècle la vision d’un progrès technique général: des pensées optimistes liant ce progrès technique à un progrès moral et politique (Condorcet, Hegel, Marx, Fukuyama), des pensées plus prudentes et moins ethnocentrées qui, dans la lignée de Pascal et Rousseau, voient avec Kant dans les liens entre les sociétés et les institutions internationales (aujourd’hui bien menacées) des précautions contre l’incapacité de l’être humain à progresser moralement.

Texte publié sur le site du Christianisme social.

![]() L’idée de mener une réflexion sur le progrès ne va pas de soi, car la notion elle-même est beaucoup plus problématique qu’elle ne paraît. Bien sûr, à très gros traits, depuis le dixième millénaire avant notre ère jusqu’à la révolution du néolithique, puis du néolithique jusqu’au 18e siècle, on peut constater des progrès: au moins dans la maîtrise de nombreuses techniques. Pensons au progrès dans la manière d’atteler les chevaux, de labourer, dans les procédés de fonte et du travail des métaux. Les exemples abondent. Mais le Progrès avec un grand P se réduit-il à des progrès techniques ? Qu’en est-il des progrès dans les moyens d’accéder au bonheur, d’empêcher le mal, de contribuer au bien ?

L’idée de mener une réflexion sur le progrès ne va pas de soi, car la notion elle-même est beaucoup plus problématique qu’elle ne paraît. Bien sûr, à très gros traits, depuis le dixième millénaire avant notre ère jusqu’à la révolution du néolithique, puis du néolithique jusqu’au 18e siècle, on peut constater des progrès: au moins dans la maîtrise de nombreuses techniques. Pensons au progrès dans la manière d’atteler les chevaux, de labourer, dans les procédés de fonte et du travail des métaux. Les exemples abondent. Mais le Progrès avec un grand P se réduit-il à des progrès techniques ? Qu’en est-il des progrès dans les moyens d’accéder au bonheur, d’empêcher le mal, de contribuer au bien ?

Depuis deux siècles environ, soudain la condition humaine s’est vue profondément transformée: on est passé d’un milliard d’individus en 1800 à huit milliards d’individus aujourd’hui; la condition matérielle d’un grand nombre d’entre eux s’est considérablement améliorée, la mortalité infantile a reculé, la longévité a augmenté, etc. C’est alors, et ce de façon récente (disons depuis le 19e siècle, et un peu déjà au 17e et au 18e), qu’on applique la notion de progrès à l’histoire de l’humanité dans son ensemble, au moment d’une accélération soudaine de l’Histoire. Et c’est en Occident que naît une telle idée. Elle est, de fait, une conséquence de la domination planétaire de l’Occident diffusant ses découvertes scientifiques, leurs applications techniques, leurs applications médicales, etc. L’idée même d’une histoire universelle, entraînée dans un progrès irréversible, était étrangère, voire reste étrangère aux autres cultures, orientales, africaines, amérindiennes. Et elle reste fort problématique. Nous lisons par exemple ceci, sous la plume d’un auteur hollandais contemporain :

«Pendant à peu près 99% de l’histoire du monde, 99% de l’humanité a été pauvre, affamée, sale, craintive, bête, laide et malade. Mais tout a changé au cours de ces deux cents dernières années (…). Des milliards d’entre nous se sont retrouvés riches, bien nourris, propres, en sécurité et parfois même beaux. Même ceux que nous appelons « les pauvres » jouiront d’une abondance sans précédent dans l’histoire mondiale» (1).

Voilà qui se discute. La question se pose avec d’autant plus d’acuité qu’on oublie que beaucoup de peuples ont vu leur condition se détériorer depuis le 19e siècle. On vivait davantage à sa faim dans de nombreuses régions du monde avant la colonisation et l’industrialisation (et ce n’est pas une simple question de surpopulation): prenez par exemple la situation actuelle à Madagascar ou au Soudan; sans parler de ceux qui avaient été asservis ou éliminés depuis la découverte du Nouveau Monde, c’est-à-dire dès les 16e et 17e siècles; leur sort était meilleur avant. Et sans parler de l’avenir inquiétant de l’humanité en ce 21e siècle, avec le réchauffement de la planète et la destruction du vivant.

Il ne s’agit pas nécessairement d’abandonner la notion de progrès. Mais alors quel sens lui donner ? Quand on parle du progrès d’un enfant, d’un individu, voire d’un peuple, dans tel domaine de compétence, à propos de telle capacité, le terme ne fait pas problème. Quand on emploie le terme au singulier, en lui donnant un sens absolu, c’est là que la notion pose question.

1. Du sens de l’idée de progrès. Progrès individuels, progrès collectifs

D’abord, quels sont les sens du mot progrès ?

Progrès – du latin progressus – signifie étymologiquement marche en avant, avancée. On parle ainsi des progrès d’une armée avançant vers une frontière ou vers une cité qu’elle s’apprête à combattre ! On parle aussi des progrès d’une maladie, des progrès d’une épidémie. On peut donc craindre des progrès comme on peut en espérer. On se félicite bien sûr des progrès réalisés par un enfant dans ses différents apprentissages, ou des progrès réalisés par un adulte dans la poursuite d’un travail, dans les manières d’arriver à bout d’une difficulté technique, ou encore dans la conduite d’une discussion ou d’une négociation. Le terme progrès peut être synonyme de progression, que celle-ci soit négative ou positive, tout en pouvant s’en démarquer pour signifier plus précisément une amélioration.

Car le progrès désigne non seulement une progression, mais aussi le résultat espéré ou attendu d’une progression: on dit ainsi d’un enfant «Il a fait beaucoup de progrès» quant à telle aptitude physique, pour telle disposition psychologique, à propos de telle compétence intellectuelle. On loue alors les acquis d’une progression. Il en va de même lorsqu’on remarque les progrès d’un(e) adulte dans la maîtrise d’une compétence (physique, sportive, technique, artistique, professionnelle, intellectuelle…), voire dans la maîtrise de sa conduite, sur le plan psychologique et même moral. Autrement dit, alors que le terme de progrès peut revêtir une connotation aussi bien positive que négative quand il est synonyme de progression, il a d’emblée une connotation positive quand il est employé sans qu’on puisse lui substituer le terme de progression, lorsqu’il est l’effet escompté d’une progression.

On peut s’aider d’Aristote pour définir plus précisément le progrès: le progrès n’est jamais que l’actualisation pour un individu de ses capacités ou de ses dispositions, par l’éducation, l’exercice, l’expérience, que cet individu soit un enfant ou bien un adulte. Un enfant ne progresse pas sans apprentissage. Mais un adulte aussi ne cesse d’apprendre dans la vie et de la vie, et il progresse ainsi, que ce soit dans la maîtrise d’une compétence professionnelle ou dans une aptitude sportive, voire dans des réalisations artistiques par exemple (comme nous l‘évoquions plus haut), mais aussi dans la maîtrise de sa conduite sur le plan moral. Ce que remarquait Aristote: l’acquisition de la vertu est aussi une affaire d’expérience, donc de temps.

Nous n’avons parlé que des individus. Peut-on à présent parler de progrès de l’humanité en général ?

Il est possible également de parler des progrès d’un jeune animal appelé à atteindre le développement adulte (qu’il s’agisse du petit oiseau qui progresse dans sa capacité de voler, ou du renardeau dans sa capacité de chasser, etc.), mais on sait que le temps de cette éducation est très court (car, oui, le couple reproducteur intervient dans cet apprentissage). Le temps de l’éducation d’un petit d’homme est beaucoup plus long que celui de n’importe quel animal fraîchement venu au monde. En outre, chez les humains, les jeunes générations apprennent des anciennes et continuent de perfectionner les savoirs et savoir-faire transmis. Le progrès revêt donc aussi une dimension collective. Comme le remarque Rousseau, la possibilité qu’a l’homme de se parfaire – la perfectibilité – «réside parmi nous tant dans l’espèce que dans l’individu». Dès lors, l’homme a une histoire, l’animal n’a pas d’histoire: «Un animal est, au bout de quelques mois, ce qu’il sera toute sa vie, et son espèce, au bout de mille ans, ce qu’elle était la première année de ces mille ans» (2) (L’évolution des espèces, dont on parle à partir de Darwin, n’est pas synonyme d’histoire. Son temps n’est pas le même).

Pascal déjà, qui a personnellement contribué au progrès des sciences à l’époque où naissait la physique moderne, écrivait:

«N’est-ce pas indignement traiter de la raison de l’homme et la mettre en parallèle avec l’instinct des animaux, puisqu’on ôte la principale différence qui consiste en ce que les effets du raisonnement augmentent sans cesse, au lieu que l’instinct demeure toujours dans un état égal ? Les ruches des abeilles étaient aussi bien mesurées il y a mille ans qu’aujourd’hui et chacune d’elle forme cet hexagone aussi exactement la première fois que la dernière. (…) Il n’en est pas de même de l’homme qui n’est produit que pour l’infinité. Il est dans l’ignorance au premier âge de sa vie; mais il s’instruit sans cesse dans son progrès: car il tire avantage non seulement de sa propre expérience, mais encore de celle de ses prédécesseurs, parce qu’il garde toujours dans sa mémoire les connaissances qu’il s’est une fois acquises, et que celles des anciens lui sont toujours présentes dans les livres qu’ils en ont laissés. Et comme il conserve ces connaissances, il peut aussi les augmenter facilement (…). De là vient que, par une prérogative particulière, non seulement chacun des hommes s’avance de jour en jour dans les sciences, mais que tous les hommes ensemble y font un continuel progrès à mesure que l’univers vieillit (…). De sorte que toute la suite des hommes, pendant le cours de tous les siècles, doit être considérée comme un même homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement».

Pascal dit la même chose que Rousseau, en prenant le même exemple, celui des abeilles qui depuis la nuit des temps n’ont nullement progressé dans la manière de créer des cellules hexagonales recueillant le miel et les larves, quand l’homme a nécessairement progressé dans ses connaissances et ses arts.

2. Progrès techniques, progrès moral. Une idée déjà ancienne

Ce n’est pas à Pascal ni à Rousseau que l’on pense spontanément quand on veut citer des chantres du progrès. Car, pour l’un et pour l’autre, un progrès de l’humanité dans la maîtrise des sciences et des arts n’entraîne pas des progrès dans le domaine de la moralité. Pascal écrit:

«La science des choses extérieures ne nous consolera pas de l’ignorance de la morale au temps de l’affliction; mais la science des mœurs nous consolera toujours de l’ignorance des choses extérieures» (3).

Quant à Rousseau, il suffit de lire son Discours sur les sciences et les arts et son Discours sur l’Origine des inégalités parmi les hommes pour voir en lui à la limite un penseur réactionnaire au milieu du siècle des Lumières, dont il est pourtant aussi un philosophe éminent sur le plan politique. Lisons par exemple ce passage du Discours sur l’origine des inégalités:

«Tant que les hommes se contentèrent de leurs cabanes rustiques, tant qu’ils se bornèrent à coudre leurs habits de peaux avec des épines et des arrêtes, à se parer de plumes et de coquillages, à se peindre le corps de diverses couleurs, à perfectionner ou embellir leurs arcs et leurs canots de pêcheurs ou quelques grossiers instruments de musique, en un mot tant qu’ils ne s’appliquèrent qu’à des ouvrages qu’un seul pouvait faire, et qu’à des arts qui n’avaient pas besoin du concours de plusieurs mains, ils vécurent libres, sains, bons et heureux autant qu’ils pouvaient l’être par leur nature (…); mais dès l’instant qu’un homme eut besoin du secours d’un autre; dès qu’on s’aperçut qu’il était utile à un seul d’avoir des provisions pour deux, l’égalité disparut, la propriété s’introduisit, le travail devint nécessaire, et les vastes forêts se changèrent en des campagnes riantes qu’il fallut arroser de la sueur des hommes et dans lesquelles on vit bientôt l’esclavage et la misère croître avec les moissons».

«La métallurgie et l’agriculture furent les deux arts dont l’invention produisit cette grande révolution.»

Mais en réalité l’idée d’un progrès de l’humanité, au moins dans la maîtrise de savoirs techniques, en particulier avec la maîtrise du feu (et donc de la métallurgie) et l’invention de l’agriculture, est déjà ancienne. Les Grecs et Romains imaginaient un temps précédant ces découvertes, un temps où les humains étaient plus démunis et vivaient comme des sauvages. Lisons Lucrèce, par exemple:

«Ils ne savaient encore quel instrument est le feu, ni se servir de la peau des bêtes sauvages, ni se vêtir de leurs dépouilles. Les bois, les cavernes des montagnes, les forêts étaient leur demeure; c’est dans les broussailles qu’ils cherchaient pour leur corps malpropre un abri contre le fouet des vents et des pluies. Le bien commun ne pouvait les préoccuper, ni coutumes, ni lois ne réglaient leurs rapports. La proie offerte par le hasard, chacun s’en emparait; être fort, vivre à sa guise et pour soi, c’était la seule science» (4)

Plus parlant encore est peut-être ce passage célèbre de l’Antigone de Sophocle, récité par le chœur:

«Il est bien des merveilles en ce monde, il n’en est pas de plus grande que l’homme.

Il est l’être qui sait traverser la mer grise, à l’heure où souffle le vent du Sud et ses orages, et qui va son chemin au milieu des abîmes

que lui ouvrent les flots soulevés. Il est l’être qui tourmente la déesse auguste entre toutes, la Terre,

la Terre éternelle et infatigable, avec ses charrues qui vont chaque année la sillonnant sans répit, celui qui la fait labourer par les produits de ses cavales.

Les oiseaux étourdis, il les enserre et il les prend,

tout comme le gibier des champs et les poissons peuplant les mers, dans les mailles de ses filets,

l’homme à l’esprit ingénieux. Par ses engins il se rend maître

de l’animal sauvage qui va courant les monts; et, le moment venu, il mettra sous le joug et le cheval à l’épaisse crinière et l’infatigable taureau des montagnes.

Parole, pensée rapide comme le vent, aspirations d’où naissent les cités, tout cela, il se l’est enseigné à lui-même; aussi bien qu’il a su, en se faisant un gîte

se dérober aux traits du gel ou de la pluie, cruels à ceux qui n’ont pas d’autre toit que le ciel.

Bien armé contre tout, il ne se voit désarmé contre rien de ce que peut lui offrir l’avenir. Contre la mort seule,

il n’aura jamais de charme permettant de lui échapper, bien qu’il ait déjà su contre les maladies les plus opiniâtres imaginer plus d’un remède.

Mais ainsi maître d’un savoir dont les ingénieuses ressources dépassent toute espérance, il peut prendre ensuite la route du mal tout comme du bien» (5).

Sophocle énumère les progrès dans la maîtrise de la navigation, de la chasse, de la pêche, de l’élevage, de l’agriculture aidée de la maîtrise du métal (permettant de fabriquer le soc d’une charrue par exemple), sans oublier les progrès auxquels l’homme est parvenu dans le domaine de la médecine. Mais on notera les deux derniers vers où apparait cette dissociation entre progrès des arts et progrès moral que nous avons évoquée plus haut:

«Mais ainsi maître d’un savoir dont les ingénieuses ressources dépassent toute espérance, il peut prendre ensuite la route du mal tout comme du bien».

Il est dit au début: «Il est bien des merveilles dans ce monde, il n’en est pas de plus grande que l’homme». Le terme grec employé par Sophocle, ici traduit par merveille, est le comparatif de l’adjectif deinos, qui signifie aussi habile, terrible, effrayant. Il n’est rien de plus effrayant que l’homme, aurait-on pu aussi bien traduire.

Le mythe de Prométhée – tel que l’interprète Eschyle dans sa tragédie Prométhée enchaîné – est au cœur d’une réflexion de Platon dans son dialogue Protagoras. Épiméthée, le frère de Prométhée, a, sur la demande de Zeus, doté chaque espèce animale des avantages qui lui sont propres et qui lui permettent de survivre (donnant des griffes aux uns, du venin aux autres, ou encore des ailes, ou des pattes agiles, etc., ainsi que des poils ou des plumes pour se protéger du froid). Mais il avait oublié l’espèce humaine ! Prométhée a réparé l’oubli d’Épiméthée: il est allé voler le feu au dieu forgeron Héphaïstos. Et grâce au feu, les hommes ont pu se réchauffer et inventer de nombreux arts compensant leur dénuement initial. Voilà un mythe qui donne tout son sens à la notion de progrès de l’humanité, avec toute son ambivalence, car Zeus, comme le raconte la tragédie d’Eschyle, a puni Prométhée pour son larcin et sa présomption de vouloir rivaliser avec les dieux.

3. L’émergence de l’idée de progrès à venir de l’humanité

L’idée de progrès de l’humanité est donc ancienne. Le culte du progrès, si l’on peut dire, en revanche est moderne. Si progrès il y a, dans l’esprit des Anciens ce progrès peut apparaître sur une période déterminée de l’histoire d’une civilisation, avant que celle-ci ne décline et ne meure, mais il n’est nullement pensé de manière continue sur une période indéfinie.

De la même manière, l’idée de progrès historique est totalement absente de la pensée orientale, comme on l’a rappelé. Car la civilisation grecque comme les civilisations indienne ou extrême-orientales restent cosmo-centrées. L’homme, même s’il est à l’origine de multiples inventions qui le séparent d’un passé lointain, doit se mesurer à la régularité des saisons et à l’éternité de la révolution des astres. Plus exactement, on peut certes rencontrer l’idée de progrès dans la pensée hindoue et bouddhiste, puisqu’au fur et à mesure de ses réincarnations successives, l’âme d’un être peut finir par être délivrée du cycle infernal des réincarnations et rejoindre le nirvana. Mais la notion de progrès est alors totalement anhistorique et n’a aucune portée collective. La pensée hindoue développe elle aussi une vision cyclique du temps.

C’est le monothéisme qui donne à l’histoire humaine une dimension linéaire, et non cyclique, avec un début, la création, ou plus exactement la sortie d’Adam et Êve du jardin d’Éden, et plus tard la promesse à Abraham, l’élection de Jacob, puis le don de la Loi à Moïse, ensuite pour les chrétiens la venue du Messie et la diffusion de son message, et à la fin le jugement dernier. Mais cette dimension linéaire de la destinée des hommes sur terre n’implique aucunement l’idée de progrès. Si progrès il y a, c’est celui d’un individu, voire d’un peuple (comme le peuple juif) dans sa fidélité à Dieu, mais les hommes d’aujourd’hui ne sont pas meilleurs moralement, dans l’absolu, que leurs ancêtres: le péché n’est pas effacé ou diminué par les progrès d’une histoire de l’humanité.

Et même au sein du monothéisme l’idée de progrès techniques réalisés par les hommes n’implique pas une vision globale de l’histoire humaine allant vers un avenir toujours meilleur. Pascal évoque bien l’idée d’un progrès de l’humanité, considérée comme une, puisqu’il la compare à un seul homme apprenant continuellement. Pour autant, il ne développe aucune vision historique de l’humanité. Au 17e siècle, voire dès le 16e siècle si l’on pense à Léonard de Vinci, apparaissent des auteurs qui imaginent bien un avenir meilleur pour l’humanité grâce aux progrès scientifiques et techniques, mais sans qu’ils développent la moindre philosophie de l’histoire. C’est le cas de deux auteurs au début du 17e siècle: l’Anglais Francis Bacon (1561-1626) et le Français René Descartes (1596-1650).

Bacon expose, dans le Novum Organum, un changement de paradigme épistémologique; la mise en valeur d’une culture expérimentale et technique, au détriment d’une culture spéculative et contemplative jusque là favorisée par la suprématie donnée aux arts libéraux dans les universités médiévales. En même temps, le Moyen Âge et la Renaissance furent des périodes très riches, de fait, en innovations techniques. Et par ailleurs, Bacon appartient encore au Moyen Âge en ce sens qu’il n’a pas du tout pris la mesure de la révolution scientifique amenée par Galilée. Mais il suggère de multiplier les expérimentations en agriculture, par exemple:

«Nous avons aussi des vergers et des jardins étendus et diversifiés (…). Nous y menons aussi toutes les expériences possibles concernant les différentes techniques de greffe sur des arbres fruitiers comme sur des espèces sauvages, ce qui donne beaucoup de résultats. Dans ces mêmes vergers et ces jardins, nous parvenons, par notre art, à rendre plus précoces ou plus tardifs les arbres et les fleurs; nous parvenons aussi à faire en sorte que les plantes croissent et plus vite qu’il ne leur est naturel. À force d’art, nous les rendons aussi plus grandes qu’il n’est dans leur nature; leurs fruits sont plus gros et plus sucrés; leur goût, leur parfum, leur couleur et leur forme sont différents de ce que l’on trouve à l’état naturel. Et parmi ces plantes, nombreuses sont celles que nous modifions de telle sorte qu’elles deviennent utiles d’un point de vue médicinal.

Nous avons aussi l’art de faire pousser des plantes par simples mixtures de terres, sans y mettre de semence, et nous parvenons ainsi à produire de nouvelles plantes, différentes des variétés communes, ou à changer certaines espèces en d’autres» (6).

Mieux, considérons l’inventaire des «merveilles naturelles» que le secrétaire de Francis Bacon a rajouté à la fin de la Nouvelle Atlantide, s’appuyant sur un manuscrit inachevé:

«Prolonger la vie,

Rendre, à quelque degré, la jeunesse.

Retarder le vieillissement.

Guérir des maladies jugées incurables.

Amoindrir la douleur.

(…) Augmenter la capacité à supporter la douleur et la torture.

Transformer le tempérament, l’embonpoint et la maigreur;

Transformer la stature,

Transformer les traits,

Augmenter et élever le cérébral.

Métamorphose d’un corps dans un autre.

Fabriquer des espèces nouvelles (…)» (7)

Comment ne pas voir en Bacon un préfigurateur de l’artificialisation du monde que nous avons réalisée depuis deux siècles, et continuons de réaliser ?

En revanche, Descartes prend la mesure de la révolution scientifique, non seulement dans le domaine de la physique, révolution à laquelle il a lui-même contribué, mais aussi dans celui de la médecine, à une époque où il n’était plus interdit de pratiquer la vivisection sur des animaux (c’est-à-dire d’observer leur intérieur, sans les tuer) et la dissection de cadavres humains. Descartes est à deux doigts de découvrir le fonctionnement mécanique du cœur qu’il compare à juste titre à une pompe; c’est son contemporain Harvey qui en donne la bonne description. Or les progrès dans la médecine peuvent avoir des effets bénéfiques, non seulement sur la santé des corps, mais aussi sur la santé des âmes (dans la maîtrise des passions), comme le dit la fin de ce passage célèbre du Discours de la Méthode, fin qu’on a tendance à oublier :

«Sitôt que j’ai acquis quelques notions générales touchant la physique (…), elles m’ont fait voir qu’il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu’au lieu de cette philosophie spéculative, qu’on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux, et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous pourrions les employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce qui n’est pas seulement à désirer pour l’invention d’une infinité d’artifices, qui feraient qu’on jouirait, sans aucune peine, des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s’y trouvent, mais ainsi principalement pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie; car même l’esprit dépend si fort du tempérament, et de la disposition des organes du corps que, s’il est possible de trouver quelque moyen qui rende communément les hommes plus sages et plus habiles qu’ils n’ont été jusques ici, je crois que c’est dans la médecine qu’on doit la chercher».

Mais ni Bacon ni Descartes, s’ils ont une vision optimiste de l’avenir de l’humanité, n’intègrent celle-ci dans une vision globale de l’Histoire.

4. L’émergence de la vision d’une histoire globale de l’humanité mue par le Progrès

Cette vision globale apparaît au 18e siècle, et encore seulement à la fin du siècle. Les progrès des sciences et des arts, s’accompagnant des progrès des institutions politiques, procéderaient d’une même marche de l’humanité, vers plus de bonheur en général: ils procèdent d’un progrès de la raison – maître mot de l’époque –, plus précisément des lumières, les hommes étant à même d’être toujours plus éclairés tant sur les lois de la nature que sur les lois qui doivent gouverner les hommes dans la vie de la cité comme dans la société du genre humain.

Un bon exemple d’une telle vision nous est donné par le grand mathématicien Condorcet. Condorcet est l’inspirateur de l’école publique obligatoire, pour les filles comme pour les garçons, dont s’inspirera Jules Ferry (il en avait rédigé le projet sous la Convention). Il a été, comme bien d’autres révolutionnaires, victimes de la Terreur. Prisonnier à Bourg la Reine, c’est dans sa prison qu’il avait rédigé, sans le moindre livre à sa portée, l’Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, dans laquelle il retrace, à grands traits, l’histoire de la raison humaine. Pour Condorcet, le progrès des sciences et des arts s’accompagne comme nécessairement d’un progrès à la fois dans la moralité et dans les institutions. Condorcet présuppose une unité de la raison: c’est la même qui est à l’œuvre en mathématiques et dans la mise en œuvre d’une rationalité du droit !

«L’espèce humaine doit s’améliorer, soit par des découvertes dans les sciences et les arts, et, par une conséquence nécessaire, dans les moyens de bien-être particulier et de prospérité commune; soit par des progrès dans les principes de conduite et dans la morale pratique (…)» (8).

Il ne s’agit pas d’un «soit» exclusif, c’est-à-dire d’un ou bien exclusif, mais d’un ou inclusif qui signifie à la fois ou et et.

Condorcet est animé d’un enthousiasme révolutionnaire qui apparaît dans ces lignes tirées du dernier chapitre de son Esquisse des progrès de l’esprit humain:

«Il arrivera donc, ce moment où le soleil n’éclairera plus sur la terre que des hommes libres, ne reconnaissant d’autre maître que leur raison; où les tyrans et les esclaves, les prêtres et leurs stupides ou hypocrites instruments n’existeront plus que dans l’histoire et sur les théâtres. (…)

Y a-t-il des contrées dont la nature ait condamné les habitants à ne jamais jouir de la liberté; à ne jamais exercer leur raison ? (…)

Toutes les nations doivent-elles se rapprocher un jour de l’état de civilisation où sont parvenus les peuples les plus éclairés, les plus libres, les plus affranchis des préjugés, tels les Français ou les Anglo-Américains ? Cette distance immense qui sépare ces peuples de la servitude des nations soumises à des rois, de la barbarie des peuplades africaines, de l’ignorance des sauvages, doit-elle peu à peu s’évanouir ?»

Condorcet condamne néanmoins sévèrement le comportement des colonisateurs et la traite des Noirs en particulier, sans désespérer des progrès de la raison [!]:

«Mais l’instant approche sans doute où, cessant de ne leur montrer que des corrupteurs et des tyrans, nous deviendrons pour eux des instruments utiles, ou de généreux libérateurs».

Cet enthousiasme, c’est aussi celui qui anime le grand philosophe allemand Hegel (1770-1831), à propos de la Révolution française, censée faire du droit (de l’idée de liberté) la base effective des institutions:

«Dans la pensée du droit, on construisit donc alors une constitution, tout devant reposer désormais sur cette base. Depuis que le soleil se trouve au firmament et que les planètes tournent autour de lui, on n’avait jamais vu l’homme placer la tête en bas, c’est-à-dire se fonder sur l’idée et construire d’après elle la réalité. Anaxagore avait dit le premier que le ‘Nous’ [en grec: l’intellect] gouverne le monde; mais c’est maintenant seulement que l’homme est parvenu à reconnaître que la pensée doit régir la réalité. C’était donc là un superbe lever du soleil. Une émotion sublime a régné en ce temps-là, l’enthousiasme de l’esprit a fait frissonner le monde, comme si à ce moment seulement on en était arrivé à la véritable réconciliation du divin avec le monde» (9).

Hegel parle de «divin». Dieu s’incarne dans l’Histoire humaine, le christianisme a déjà préparé cette idée philosophique: Dieu s’est incarné en une figure humaine, le Christ. La raison développe cette idée profonde venue du christianisme (la religion la plus avancée dans le développement de l’humanité, pour Hegel !): Dieu se réalise dans l’Histoire des hommes.

«La philosophie doit nous amener (…) à reconnaître que le monde réel est tel qu’il doit être, que le vrai bien, la raison divine universelle est aussi la puissance propre à se réaliser. Ce bien, cette raison, sous sa représentation la plus concrète est Dieu. Dieu gouverne le monde : le contenu de sa direction, l’exécution de son plan, c’est l’histoire universelle» (10).

Marx est l’héritier de Hegel, en tout cas il hérite d’une vision messianique et eschatologique de l’Histoire, qui provient elle-même de la théologie juive et chrétienne, selon laquelle l’humanité a une destinée historique dont le terme est le jugement dernier, la fin des temps, la venue du royaume de Dieu, etc. L’ère du communisme ressemble quelque peu à cette fin des temps, puisqu’il sonne, selon la formule de Marx, «la fin de la préhistoire de l’homme».

Dit autrement, le bonheur serait à la portée des hommes, ici-bas, dans un avenir proche et même inéluctable (le capitalisme mourra nécessairement de ses contradictions), et non dans un avenir lointain, dans un royaume céleste dont on peut rêver et qui peut même agir comme un narcotique nous détournant d’un combat à mener ici, sur terre. D’où la fameuse formule du jeune Marx: «La religion est l’opium du peuple». À la suite de cette formule, Marx écrit:

«La destruction de la religion, comme bonheur illusoire du peuple, est aussi une exigence de son bonheur réel. Exiger le renoncement à ses illusions sur sa situation, c’est exiger le renoncement à une situation qui a besoin d’illusions.

(…) La critique de la religion aboutit à la doctrine que l’homme est l’être suprême pour l’homme» (11).

Mais le libéralisme n’est pas en reste, comme en témoignent ces lignes d’un article célèbre de Francis Fukuyama, au lendemain de la chute du mur de Berlin:

«Il se peut bien que ce à quoi nous assistons, ce ne soit pas seulement la fin de la guerre froide ou d’une phase particulière de l’après-guerre, mais la fin de l’histoire en tant que telle: le point final de l’évolution idéologique de l’humanité et l’universalisation de la démocratie libérale occidentale comme forme finale du gouvernement humain» (12).

Il précise dans le livre paru l’année suivante:

«Le développement de l’histoire universelle pouvait être compris comme les progrès de l’égalité et de la liberté humaine, résumés dans l’épigramme de Hegel: “Les nations de l’Orient savaient qu’un seul homme était libre; le monde des Grecs et des Romains, que quelques-uns étaient libres; nous savons, nous, que tous les hommes – en tant qu’êtres humains – sont libres”. Pour Hegel, l’incarnation de la liberté humaine était l’État constitutionnel moderne, ou encore ce que nous avons appelé la démocratie libérale. L’histoire universelle n’était rien d’autre que l’accès progressif de l’homme à la pleine rationalité et à la conscience autonome que cette rationalité s’exprime pleinement dans la démocratie libérale» (13).

Soulignons le caractère éminemment ethnocentriste de l’hégélianisme, il suffit de voir, par exemple, ce qu’il dit à propos de l’Afrique. Il est intéressant de relire à cet égard le discours prononcé par Nicolas Sarkozy à Dakar en juillet 2007, écrit par Claude Guéant:

«Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire. Le paysan africain, qui, depuis des millénaires, vit avec les saisons, dont l’idéal de vie est d’être en harmonie avec la nature, ne connaît que l’éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n’y a de place ni pour l’aventure humaine, ni pour l’idée de progrès.

Dans cet univers où la nature commande tout, l’homme échappe à l’angoisse de l’histoire qui tenaille l’homme moderne, mais l’homme reste immobile au milieu d’un ordre immuable où tout semble être écrit d’avance. Jamais l’homme ne s’élance vers l’avenir. Jamais il ne lui vient à l’idée de sortir de la répétition pour s’inventer un destin. Le problème de l’Afrique, et permettez à un ami de l’Afrique de le dire, il est là. Le défi de l’Afrique, c’est d’entrer davantage dans l’histoire.»

Difficile de ne pas faire le rapprochement ici avec Hegel qui écrit dans La Raison dans l’Histoire:

«Dans l’ensemble nous trouvons ainsi en Afrique ce qu’on a appelé l’état d’innocence, l’unité de l’homme avec Dieu ou avec la nature. C’est en effet l’état d’inconscience de soi. Mais l’esprit ne doit pas s’arrêter à ce point, à ce premier état. Ce premier état était un état animal. Le “paradeisos” est un parc habité par les animaux, dans lequel l’homme vivait lui aussi dans l’état animal et était innocent, ce que précisément l’homme ne doit pas être» (14).

Le récit de la Genèse rapportant la sortie d’Adam et Eve hors du jardin d’Éden (hors du «paradis») décrit la perte de leur innocence – ils aperçurent qu’ils étaient nus – et, ce faisant, symbolise le commencement de l’histoire, selon Hegel. Les Africains, eux, ne sont pas encore entrés dans l’histoire. La colonisation des peuples d’Afrique y contribuera (Condorcet, quel que soit son humanisme, le pensait aussi à sa façon).

Conclusion

Nous ne tournons pas pour autant le dos à la philosophie des Lumières et à une certaine idée du progrès qu’elle nous a laissée. Car il y a une différence entre Hegel, Marx et la philosophie des Lumières, plus exactement entre Hegel, Marx et les thuriféraires libéraux du progrès, d’une part, et Kant, un représentant emblématique de la philosophie des Lumières, d’autre part.

Kant imagine aussi un progrès de l’humanité, mais, comme Pascal ou Rousseau, il dissocie progrès scientifique et technique et progrès de la moralité. Les progrès dans le domaine de la raison théorique n’entraînent pas des progrès dans le domaine de la raison pratique. Pire, les progrès dans le domaine des sciences et des arts peuvent favoriser l’athéisme. Les raisons pour lesquelles on peut croire en Dieu, et dans le Dieu de Jésus-Christ, sont des raisons morales, selon Kant. Kant, en bon protestant, et même en piétiste, a une conscience aiguë de la malignité de l’homme. L’homme est beaucoup plus enclin à suivre ses intérêts qu’à faire son devoir (à savoir respecter la dignité de chaque homme).

Si un progrès est possible – et peut-être même est-ce ce qui correspond au dessein de la providence divine, pour peu qu’il soit accessible à notre raison humaine – c’est selon Kant dans le domaine des institutions juridiques et politiques. La seule manière de surmonter «l’insociable sociabilité des hommes» (15) – expression kantienne pour désigner l’ambivalence de la conduite humaine en société – est de créer des institutions, un droit positif, des lois, pour l’obliger à devenir plus sociable. Kant est un philosophe libéral qui croit aux vertus d’une société républicaine, les lois y étant faites dans l’intérêt général et non dans l’intérêt des gouvernants, ce qui suppose un minimum de démocratie, une vigilance des citoyens, et donc une instruction répandue (comme pour Condorcet), et ce qu’il appelle un usage public de la raison. Mais il s’agit aussi de créer des institutions internationales qui obligent les sociétés à vivre en paix entre elles, à résoudre leurs conflits (inéluctables) par la force du droit (à supposer qu’il y ait une force du droit) plutôt que par la guerre. Kant est un des inspirateurs de la Société des Nations, des juridictions internationales. Leur émergence relève d’un progrès du droit.

Je pense pour ma part qu’on est en droit de parler de progrès des sciences et des techniques, de progrès du droit et des institutions. Mais non de progrès de la moralité humaine: la liberté de faire le bien est aussi difficile aujourd’hui qu’hier. Je crois que c’est être chrétien de le dire, sans désespérer pour autant de l’humanité. La foi est porteuse d’espérance, prenant aussi la mesure de la dimension pécheresse des hommes.

On peut en effet condamner bien des apports de l’Occident qui confond souvent ce qui est universel avec sa vision ethnocentriste du monde. Mais on sait aujourd’hui le prix des juridictions internationales mises en place par l’Occident et malmenées actuellement, comme on sait, par certains de ses plus puissants dirigeants. Il y a bien eu, outre un progrès des sciences et des techniques et, outre un progrès de la médecine, un progrès effectif des institutions internationales, un progrès de l’instruction générale. Mais dans le même temps on constate aussi de grandes régressions, ne serait-ce que dans la façon d’appliquer les progrès scientifiques et techniques, qui a abouti aussi à une terrible aggravation des inégalités, à une détérioration des conditions de vie dans de nombreuses régions du monde et jusque chez nous, en Europe, une extension des sécheresses, de la famine, des épidémies, etc. Il n’est pas question d’abandonner l’idée d’un progrès, appliqué à l’humanité entière: à condition de se souvenir de son ambivalence – déjà soulignée par les Anciens, avec le fameux mythe de Prométhée.

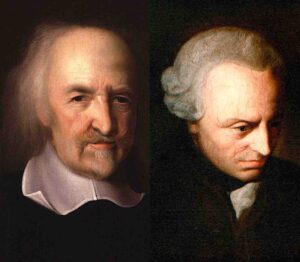

Illustration: portrait de Kant par Johann Gottlieb Becker (1768, Schiller-Nationalmuseum, Marbach am Neckar).

(1) Rutger Bregman, Utopies réalistes, Seuil, 2017.

(2) Rousseau, Discours sur l’origine de l’inégalité, I.

(3) Pascal, Pensées, éd. Brunschvicg, §67.

(4) Lucrèce, De la nature des choses, V, v. 951-957, traduction française de H. Clouard, Garnier-Flammarion, 1964.

(5) Sophocle, Antigone, v.332-369, traduction française de Paul Mazon, Les Belles Lettres, 1967.

(6) Francis Bacon, La Nouvelle Atlantide [1622], traduction de Michèle le Dœuff et Margaret Llasera, Garnier-Flammarion, 1995, pp.121-122.

(8) Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, Dixième époque.

(9) Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, traduction française de J. Gibelin, Vrin, 1979, p.340.

(11) Marx et Engels, La sainte famille ou Critique de la Critique critique [1845].

(12) Francis Fukuyama, La fin de l’histoire ? in Commentaires 47, Julliard, automne 1989.

(13) Francis Fukuyama, La fin de l’histoire et le dernier homme [1992], traduction française, Flammarion, 2018, pp.121-122.

(14) Hegel, La Raison dans l’Histoire, traduction française de K. Papaioannou, 10/18, 1965, pp.251s.

(15) Cf. Kant, L’idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique, 4e proposition.