Une nouvelle occasion de s’interroger sur l’usage de la recherche en France: les mésaventures de Sanofi

L’échec du groupe pharmaceutique dans la mise au point d’un vaccin anti-Covid pousse à analyser les limites actuelles de la recherche française. Si la politique d’incubation est active, c’est «dans la phase du long développement d’une idée jusqu’à son éventuelle commercialisation que la France est défaillante» comparée à d’autres pays. Peut-être la conséquence d’un clivage particulièrement accusé ici «entre conception et exécution» qui «correspond également à des institutions, des formes de financement, des valorisations économiques différentes».

Texte publié sur Tendances, Espérance.

Sanofi a décidé d’arrêter son projet le plus avancé de vaccin contre la Covid-19: il n’était pas assez efficace. L’événement a fait quelque bruit en France; c’est un raté qui fait tache, et il a donné lieu à quelques hyperboles dans la presse. L’évocation de la France «pays de Pasteur» est répétée comme un cliché, comme si un événement vieux de plus de cent ans devait mécaniquement continuer à porter du fruit, dans un contexte international bien différent de l’époque.

Le premier commentaire qui s’impose est qu’il faut quand même ramener cela à de justes proportions: c’est en partie la faute à pas de chance. C’est le propre de la recherche de tenter, au risque d’échouer. Sanofi a suivi une piste qui s’est terminée dans une impasse. Il n’est pas le seul.

Autre commentaire: les Français semblent toujours tomber des nues quand ils découvrent qu’ils ne sont pas les meilleurs. Mais quand on représente moins de 1% de la population mondiale, il faut garder le sens de la mesure: logiquement, 99% des bonnes idées viennent d’ailleurs.

Enfin, la France reste un pays riche et privilégié: avec moins de 1% de la population, son PIB représente plus de 3% du PIB mondial.

Voilà pour ne pas aller trop loin dans la déploration.

Donc, mon propos n’est pas de déplorer, mais d’analyser.

Cette péripétie met en évidence des points durs qui ne sont propres ni à cette entreprise, ni au secteur de la pharmacie

Pour ce qui est d’analyser, le Conseil d’Analyse Économique a rédigé une note de synthèse (1) assez suggestive quant au fonctionnement de l’innovation dans le secteur de la pharmacie. Je dois préciser que j’ignore à peu près tout de ce domaine de recherche. Je vais donc, dans un premier temps, ne faire que restituer les remarques qui m’ont le plus frappé, dans ce rapport.

D’abord, il y a quelques constats assez massifs: depuis 10 ans, les fonds publics de recherche et développement (R&D), dans le domaine de la santé, ont diminué de 28% en France, pendant qu’ils augmentaient de 11% en Allemagne et de de 16% au Royaume-Uni (pays pourtant peu connu pour son soutien public à la recherche). C’est le genre de choix stratégique qui ne produit pas d’effet à court terme, mais qui, inévitablement, finit par provoquer des conséquences à moyen terme. Incidemment, le rapport rappelle que les chercheurs français sont mal payés en début de carrière (un tiers de moins que la moyenne des pays de l’OCDE). Alors que la mobilité internationale est bien plus facile aujourd’hui qu’hier, pour les jeunes chercheurs, c’est là aussi une pratique qui finit par avoir des conséquences.

Mais le rapport pointe une faille plus subtile qui n’a pas seulement trait aux volumes de financement. En fait, l’innovation en pharmacie se situe de plus en plus à la frontière de grandes entreprises et de petites start-ups. Chacune a un savoir-faire différent. Pour donner un exemple: BioNTech est une entreprise créée en 2008 qui emploie un millier de salariés (avec cette taille, c’est, d’ailleurs, déjà, plus une fédération de start-ups, qu’une start-up isolée), tandis que Pfizer est une entreprise créée en 1849 et qui emploie 80000 personnes. Ce type d’alliance provient du fait que la recherche et développement est, d’un côté, de plus en plus chère avant de parvenir à un produit commercialisable et donc de plus en plus risquée; mais, d’un autre côté, les idées de rupture font de plus en plus la différence. Les start-ups sont donc des mines à idées, à condition qu’elles bénéficient d’un financement adapté pour couvrir les risques qu’elles courent. Séparer la logique financière des grandes entreprises et celle des start-ups est donc un moyen d’incorporer les nouvelles contraintes de la recherche et développement.

Alors, où est la faille dont je parle? La France n’est pas dépourvue d’incubateurs pour soutenir le lancement de nouvelles start-ups médicales. Là où notre pays est défaillant, c’est sur la suite de la phase d’incubation: entre les premiers pas de l’exploration autour d’une idée et son industrialisation. Je cite un passage du rapport:

«Une difficulté dans la phase de R&D des start‐ups réside dans le financement. Si celles‐ci font appel au capital risque pour financer leur développement, elles ne font généralement pas de profit et leur survie dépend de la rapidité avec laquelle elles vont pouvoir se développer. Sachant que l’activité de recherche nécessite des financements importants sur une longue période (entre cinq et dix ans), garantir des financements pérennes sur une telle durée n’est pas toujours aisé. Le financement public de la phase d’amorçage en France est très important et efficace, qu’il vienne de l’État, des collectivités locales ou de la Banque publique d’investissement (Bpifrance). (…) En revanche, les financements sont chroniquement insuffisants sur la durée de vie des start‐ups et rendent la croissance des entreprises difficiles.»

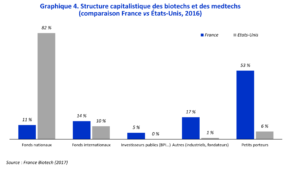

Si on parle d’investissement de long terme, on découvre, en effet, que des fonds nationaux bien organisés structurent le capital des start-ups médicales aux États-Unis, ce qui n’est pas le cas en France, comme le montre le graphique ci-dessous:

C’est, on le voit, dans la phase du long développement d’une idée jusqu’à son éventuelle commercialisation que la France est défaillante.

Tous ces commentaires peuvent paraître passablement techniques, mais il me semble qu’ils désignent bien une difficulté de positionnement de la recherche et des chercheurs, en France, et pas seulement dans le domaine médical.

La caricature du chercheur, professeur Tournesol ou professeur Nimbus, a la vie dure

J’ai eu longuement l’occasion d’observer que les entreprises françaises se méfient des chercheurs (qui, souvent, le leur rendent bien!). Même dans les entreprises privées, il y a un clivage entre les chercheurs et les gestionnaires. Dans les domaines qui sont concernés par les grandes écoles d’ingénieur (ce qui n’est pas le cas de la médecine), cela rejoint le clivage universités/grandes écoles. On peut tourner autour de la question de plusieurs côtés, cela converge vers un constat d’ensemble: on compte éventuellement sur un chercheur pour avoir une idée venue d’ailleurs, mais la caricature qui fait du chercheur une personne distraite et peu au fait des contingences matérielles a la vie dure. À l’inverse, des personnes formées au management et à la gestion d’un processus standard sont mal outillées pour développer une idée encore inaboutie ou, tout du moins, elles le croient. J’avais eu l’occasion d’enquêter auprès d’incubateurs divers, à une époque, et ils m’avaient tous souligné le caractère critique de cette phase intermédiaire.

En Allemagne, par contraste, le doctorat est considéré comme une formation de base standard. Un grand nombre de cadres dirigeants ont un doctorat. En Suisse, autre exemple, les universités technologiques comme les Écoles Polytechniques Fédérales de Lausanne ou de Zurich sont à la fois à la pointe de la recherche et du dépôt de brevets. Il y a une transition fluide entre recherche fondamentale, développement de start-ups, accompagnement sur le long terme et partenariats avec des entreprises. Cela renvoie à des populations variées qui communiquent entre elles. À l’inverse, le clivage français devient problématique, précisément dans cette zone intermédiaire qui est autre chose que l’émergence d’une idée, mais qui n’est pas encore quelque chose de tout à fait opérationnel. C’est là qu’il y a un espace social peu légitime, car il concerne, potentiellement, des personnes aux compétences mal identifiées qui peuvent mobiliser leur imagination pour peaufiner une idée, voir comment la faire évoluer en fonction des contraintes et des attentes. C’est assurément un défi tout à fait motivant, mais que peu d’institutions publiques ou privées, en France, sont prêtes à soutenir. En tout cas, pour avoir siégé au conseil scientifique d’une structure de ce type, je peux témoigner que, de tous côtés, ces structures engendrent le soupçon et peinent à trouver leur place.

Un clivage social finit toujours par engendrer des tensions et des limites collectives

Sortons du cas particulier de la recherche, pour dire qu’un clivage social finit toujours par émerger au grand jour. On le voit souvent, ces dernières années, au travers d’événements assez brutaux comme le mouvement des Gilets jaunes et les tentatives pour le réprimer. On le voit, également au travers des dialogues de sourds qui se croisent, sans jamais se rencontrer, sur les réseaux sociaux. Le clivage entre conception et exécution, autre exemple, est un classique de la sociologie du travail et on peut dire qu’il résume l’essentiel des conflits du travail.

Pour avoir tenté de pratiquer des dialogues, disons transfrontaliers, pendant une partie de ma carrière, je peux témoigner du fait que, pour un opérationnel, un chercheur se pose toujours trop de questions, et, qu’à l’inverse, pour un chercheur, un opérationnel ne s’en pose jamais assez.

Cela dit, on est plus habitué à observer des clivages qui ont trait à une forme de hiérarchie: les coupures entre ceux qui occupent le haut de l’espace social et ceux qui sont cantonnés en bas. Mais il existe également des coupures entre des formes de compétences différentes. Pour avoir tenté de pratiquer des dialogues, disons transfrontaliers, pendant une partie de ma carrière, je peux témoigner du fait que, pour un opérationnel, un chercheur se pose toujours trop de questions, et, qu’à l’inverse, pour un chercheur, un opérationnel ne s’en pose jamais assez. Mais il ne s’agit pas simplement d’une opposition entre des psychologies différentes. Cela correspond également à des institutions, des formes de financement, des valorisations économiques différentes. Il y a, sans doute, des raisons historiques au fait que ce type de coupure soit spécialement marqué en France: les différentes structures ont, pendant longtemps, dans notre pays, pu vivre leur vie indépendamment les unes des autres. C’est devenu plus problématique aujourd’hui. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Personnellement, je considère toujours comme une bonne nouvelle que des groupes sociaux séparés les uns des autres soient soudain obligés de coopérer.

Communiquer les uns avec les autres n’est pas seulement un acte optionnel de bienveillance, cela devient quelque fois une nécessité. En tout cas, si on va trop loin dans l’ignorance mutuelle, les tensions et les difficultés finissent par revenir vers nous comme un boomerang. Le rapport du Conseil d’Analyse Économique en donne un exemple, certes pointu et technique, mais qui fait réfléchir.

Illustration: extrait d’une vidéo promotionnelle de Sanofi sur la recherche du vaccin anti-Covid.

(1) Ariane Alla, Jean Beuve et Baptiste Savatier, ‘Le cycle de vie de l’innovation pharmaceutique : le retard français’, CAE, 26 janvier 2021.