Le mystère de la souffrance

Dans cette conférence prononcée en 1994, France Quéré analyse les différentes explications données depuis l’Antiquité à l’existence du mal. Mais pour elle, «le mal est sans explication», et c’est ce qu’elle développe ici en conclusion, à partir de ce qu’elle lit dans la singulière attitude du Christ.

Ce texte a été publié dans la version papier du Foi&Vie 2025/2-3 mise en vente lors de la journée France Quéré du 28 novembre et que l’on peut commander auprès de la fondation Bersier. Il sera mis en ligne avec le numéro complet d’ici la fin de cette année. Il est la retranscription de la conférence donnée par France Quéré lors d’un conseil de communauté des Diaconnesses de Reuilly à Versailles en avril 1994. Elle a probablement été relue par la Communauté, mais n’a pas été soumise à la relecture de la conférencière. Les notes de bas de pages ont toutes été ajoutées à l’édition, quelques ponctuations ont été ajustées, une citation a été complétée. L’original est conservé dans les archives de la Communauté des Diaconesses de Reuilly, à Versailles.

C’est le mystère des mystères.

1. La question du mal est une question de croyant

En régime d’incroyance, il n’y aurait aucun mystère. Le mal serait le mal au même titre que le bien. Même si c’est vraiment le mal de souffrir et de mourir, s’il n’y a pas de Dieu, il n’y a aucune raison pour que le monde soit bien fait. La question du mal est une question de croyant. Elle sous-entend la question de Dieu. C’est Dieu qui nous fait dire: «La souffrance est la souffrance. Le mal est le mal». De deux choses l’une : ou bien on nie Dieu et la question du mal ne se pose plus ; ou bien on pose Dieu, et le mal pose sa question. C’est Satan d’une certaine manière, parce qu’on ne peut accepter l’hypothèse que Dieu ne soit pas l’ennemi du mal. On ne peut accepter qu’il en soit le complice, qu’il soit mauvais lui-même. II y a donc une antinomie complète entre Dieu et le mal.

2. Lorsque nous regardons le monde, nous croyons qu’il contient d’autant plus de souffrance que celle-ci vient frapper de plus près l’homme

Ce que nous percevons du cosmos nous donne l’idée d’un monde que la douleur n’a jamais effleurée. Pascal est troublé non par l’immensité qui se déploie mais par l’impavide silence. Cette impavidité émane des choses dépourvues d’une conscience qui soit capable de dire «Je», mais aussi de l’apparence de violence, de hasard et de finitude. Les anciens, eux, décèlent une harmonie cachée dans les sphères et chantent leur immuable beauté. Le Timée de Platon dit ceci: «Le monde est la plus belle des choses créées» parce qu’il est exempt d’accidents, de maladies, de vieillesse ; éternel comme son auteur, et ses mouvements sont une musique (1). Les peuples qui ont le plus contemplé les astres, et la pureté du ciel grec y invitant chaque soir, ont puisé des leçons d’idéalisme dans la sphère parfaite qui littéralement les envoûtait. Même si les montagnes s’érodent et sont le théâtre d’orages effroyables, malgré ces tornades et cette érosion sensible, le philosophe Hegel a eu devant les Alpes la révélation de la stabilité de l’être en prononçant devant elles: «Das ist» = «C’est».

Mais les vivants, eux, sont soumis à la dégradation, à la dépendance, à la violence puisque les espèces s’affrontent pour survivre et se disputent des biens en petit nombre, ce qui rend la lutte plus âpre, que ce soit des territoires ou de la nourriture. L’environnement lui-même est porteur de désastres : les séismes, les inondations, les tempêtes, les éruptions volcaniques, les épidémies et la chair vulnérable qui est soumise à tous ces assauts. Ainsi ceux qui ont l’aptitude à souffrir, les vivants, sont placés dans un univers qui multiplie les causes de leurs souffrances. Le monde est beau dans ses galaxies, mais quand on arrive à la protéine, c’est à dire à nous, au règne animal, tout se gâte. La finitude advient, la violence, la pénurie, les désordres. Et ce sont les noms de la douleur infligée à des êtres qui se distinguent des matières minérales par leur aptitude à souffrir. Alors pourquoi l’excellence céleste n’est-elle pas continué ici-bas ? Pourquoi le ciel est-il si pur et la terre si violente ? Pourquoi le minéral n’a pas fait cadeau de son impavidité à l’organique ? Et pourquoi l’être le plus évolué est-il celui qui souffre le plus ? C’est le problème posé à des esprits comme Darwin, Hubert Reeves, Edgar Morin… et ils ne l’ont jamais résolu.

Darwin, à 20 ans, entreprend le tour du monde en bateau. II s’émerveille de la beauté des étoiles. Mais, à son retour, quand il commence ses travaux de naturaliste, il observe la fréquence de la mort et la cruauté des espèces. Pour vivre il faut se battre. Cela le révolte. II devient athée: le vivant est méchant, c’est incompréhensible. Il butte sur une objection fondamentale et ne croit plus.

Quand de la protéine on passe à la conscience humaine, on voit que cette aptitude à souffrir augmente. La douleur et la finitude frappent plus intensément à mesure qu’elles se rapprochent de nous.

3. Les raisons de souffrir pour l’être humain

Nous souffrons en effet de la précarité de l’existence, de l’expérience de la lutte que nous portons à un paroxysme que l’animal ignore. L’animal tue, c’est vrai, mais c’est pour se nourrir. II a des violences sexuelles, par exemple pour éliminer le concurrent, mais c’est au moment où advient la période de la reproduction puis il est calme. Mais l’homme n’a pas ses rythmes que l’on peut prévoir. II a des violences qui se déchaînent sans raison et c’est infini. II n’est pas limité par l’instinct. «Ce que j’ai fait», dit Guillaumet, «aucune bête ne l’aurait fait» (2). II dit cela fièrement mais on peut dire cela aussi avec honte. Par exemple la jouissance de la torture. Dès Caïn et Abel. Ils ne sont que deux sur la terre et il y en a encore un de trop. II faut l’éliminer, mais pourquoi ? Par quelle aberration ?

Nous avons, sans penser à ces violences, d’autres raisons de souffrir : par exemple le fait d’avoir une mémoire du passé, le souvenir de notre enfance perdue, comme d’un paradis perdu. Ou quand nous regardons notre vie: «J’aurais pu m’y prendre autrement. Qu’ai-je fait là ?». Quand nous regardons l’avenir, est-ce que c’est une source de joie puisque c’est un temps vierge où tout peut advenir ? Oui peut-être, mais en fait non, parce que nous avons infiniment de raisons de trembler et on ne sait pas ce qui va arriver. Quand naît un petit enfant, la seule chose dont on est sûr est qu’il mourra. Cette certitude de mourir se love en nous très tôt, dès que l’on prend conscience, petit enfant, du chat qui croque la souris. La mort apparaît très tôt à un enfant. Il pose des questions. On voit l’effroi sur son visage lorsqu’il se dit: «Mais moi aussi». Nous sommes la seule créature dotée de ce savoir, ce qui va complètement changer notre comportement.

Vis à vis du présent, on invoque Pascal.

«Nous ne pensons presque point au présent et, si nous y pensons, ce n’est que pour en prendre la lumière pour disposer de l’avenir. Le présent n’est jamais notre fin. Le passé et le présent sont nos moyens, le seul avenir est notre fin. Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre» (3).

Autrement dit, le présent, nous n’en faisons rien puisque nous travaillons pour l’avenir, et l’avenir n’existe pas; c’est le temps qui n’existe pas. Donc il y a une impossible jouissance. Le Qohèleth impute à la conscience terrible de l’homme son malheur. Quel drame:

• Pas d’hébétude dans le présent,

• Pas d’amnésie vis à vis du passé,

• Pas d’insouciance vis à vis de l’avenir.

Triste condition ! C’est Descartes qui dit: La souffrance donne l’idée que le corps est une chose, est un élément du monde mais qu’il n’est pas vraiment nous. Les mots subir et souffrir ont la même étymologie. La souffrance nous communique une conscience augmentée par le fait que nous souffrons et que notre corps nous devient horriblement présent par la souffrance.

Les citations philosophiques abondent:

Emmanuel Levinas dit: «Toute l’acuité de la souffrance est dans cette impossibilité de recul» (4). Celui qui a une crise de goutte ne peut pas s’abstraire (Montaigne).

Écoutons Ézéchiel: Ma demeure m’est arrachée; tu m’as mis au profond de la fosse et des lieux engloutis, des ténèbres m’accompagnent. C’est la nuit.

De même chez les tragiques païens. Œdipe, de Sophocle: Les longs jours n’ont jamais réservé à personne que des épreuves plus voisines de la douleur que de la joie. Les joies, où sont-elles ? Ton œil les cherchera en vain. Dès l’heure où ta jeunesse cesse de te prêter sa douce inconscience, est-il une peine qui ne l’atteigne, est-il une souffrance qui manque à ton compte ?

L’homme est un pleureur, c’est vrai. Et il a bien des raisons de le faire. Est-ce que je dois m’arrêter là et dire que la souffrance est une occasion de déploration sans remède ? Qu’il n’y a aucun sens à tout cela. Pourquoi souffrir ? Et pourtant j’ai essayé de montrer que les étoiles ne souffraient pas mais que la conscience vivante, la grandeur de l’homme souffre et qu’il n’y a souffrance, question du mal que s’il y a une question de Dieu. Donc il y a une ambiguïté dans ce que j’ai dit: la souffrance est injustifiable. L’homme souffre et en même temps la souffrance nous fait signe. Au fond, l’homme est grand parce qu’il souffre. C’est vrai qu’une carafe ne souffre pas. La souffrance est le signe de notre grandeur, d’un bien que nous ne voulons pas perdre qui est notre conscience.

4. Réponses des philosophes

Les philosophes vont s’efforcer de reprendre maîtrise sur ce qu’ils ne maîtrisent pas.

a. La réponse atténuante

Les réponses grecques : l’épicurisme et le stoïcisme

Elles se rejoignent sur bien des points et ne diffèrent que sur la manière de se représenter Dieu.

• Pour l’épicurisme, Dieu est une force anonyme qui règle le monde et se moque éperdument des hommes. C’est, à la limite, la loi naturelle.

• Pour les stoïciens, Dieu n’est pas un absent, un indifférent. Il n’est pas tellement loin du Dieu juif, quelqu’un qui est puissant, attentif, unique. Et cependant la réponse va être semblable: Vous vous trompez, le mal n’est pas le mal. La souffrance n’est pas la souffrance. Si vous ne souffriez jamais, vous ne seriez jamais heureux car vous ne verriez pas le contraste. Vous éprouvez du plaisir parce que vous ne souffrez pas.

Il y avait des philosophes qui s’infligeaient des douleurs pour les supprimer ensuite et découvrir la béatitude.

D’autres vont vous dire: c’est une illusion. Examinez bien la chose: ce n’est pas du mal. Ce n’est pas de la douleur, mais c’est un bien. Par exemple, la mort est utile, la vôtre comme celle de tout autre parce que cela permet au monde de reverdir. L’hiver est utile: il prépare le printemps. Tout cela collabore au bien idéal du Cosmos. L’enjeu est plus grand que vous. Soumettez-vous. Puissante philosophie. Pour ce qui dépend de vous, agissez. Mais ce qui ne dépend pas de vous, laissez-le tranquille. Vous n’avez pas à en souffrir (Épictète).

La réponse des juifs

Ils vont redoubler la question stoïcienne: pourquoi Dieu permet-il cela ? C’est la plainte de Job. La souffrance a un sens. Elle est positive. Elle émane de la volonté de Dieu qu’il faut déchiffrer sous les aspects disgracieux qu’elle revêt pour nous.

Les Pères de l’Église

Eux vont dire: la souffrance, c’est une énigme mais on peut la résoudre. Elle nous éprouve au double sens du mot. Dieu nous teste. La vraie mesure d’un être se prend dans la souffrance. En même temps, la souffrance nous purifie. La douleur est éducative en vue d’un bien qui est différé. Nous serons récompensés selon la manière dont nous aurons souffert, subi cette vie et dont nous aurons fait nos preuves. C’est toute la prédication des Pères cappadociens. Elle a sa force. Hier, j’ai eu quelqu’un dont la sœur est atteinte d’un cancer à quarante ans. Cette femme tire sa force en disant: «J’obéis à la volonté de Dieu». Transformer sa souffrance en volonté de Dieu a un aspect profondément admirable.

Ce sont des réponses – tant chez les Grecs que chez les Juifs – qui atténuent. Le mal n’est pas tant le mal que vous pensez.

b. Deuxième réponse philosophique: la distanciation

Parler de l’incompréhensibilité de Dieu lui-même qui, étant incompréhensible, infini, inaccessible à la raison humaine, est inaccessible à l’explication humaine. Il ne faut pas chercher à comprendre mais il faut simplement adorer et continuer à garder cette espérance insensée.

«Il est bon d’attendre en silence le salut du Seigneur. Il est bon pour l’homme qu’il porte le joug dès sa jeunesse. Que, solitaire et muet, il s’assoie quand le Seigneur le lui impose. Qu’il incline la bouche vers la poussière ; peut-être y a-t-il quelque espoir, (…) car le Seigneur ne délaisse pas à tout jamais» (Lamentations 3,26-31).

C’est une attitude où moins je comprends, plus j’adore. C’est magnifique aussi.

Ou alors, vous avez l’ironie. Et c’est Dieu lui-même qui est mis en question: Est-il si bon que cela ? On rejoint un peu le Dieu des épicuriens.

Ou bien c’est l’amertume: Tu m’abandonnes.

La vie est absurdité et douleur, sauf les moments de ripailles. Connaître est une occupation détestable à quoi Dieu laisse les hommes se vouer (Qohélet). D’une certaine manière, Dieu a fait tout cela pour rien: Dieu agit de façon qu’on le craigne; il n’aime pas les hommes; il veut les tenir loin et montrer qu’au fond ils sont pareils aux bêtes. Amour ou haine, nul ne le sait (c’est dans la Bible, c’est prodigieux !) (5).

«Le client: Dieu a fait le monde en 6 jours et vous n’êtes pas fichu de me faire un pantalon en 6 mois !

Le tailleur: Mais, monsieur, regardez le monde, et voyez mon pantalon.» (6)

c. Troisième attitude: la rétribution

La souffrance est une forme d’injustice. C’est une punition. À l’origine, il y a eu une faute morale et humaine, le péché originel. Par le péché, la mort est entrée dans le monde (7).

Voilà la sanction. Ceci vaut pour le méchant quand il est malheureux. Il est puni. Il récolte ce qu’il a semé. Cela vaut aussi pour le bon quand il touche sa récompense.

Mais malheureusement, on observe dans le monde: un méchant heureux et un bon malheureux. Que dire à ce moment-là ? On va dire que la punition est héréditaire, et que les fils paient la faute des pères. On peut dire également que le châtiment est différé et que l’on ne perd rien pour attendre. Que Dieu éprouve le méchant par la prospérité. S’il ne s’amende pas, il verra ce qui l’attend. La punition n’en sera que plus terrible.

d. Quatrième attitude: la compensation

C’est dans l’Apocalypse que nous la trouvons: «Toutes larmes seront essuyées» (8). La souffrance est éphémère. La béatitude attendue est éternelle. Nous sommes donc gagnants, y compris ceux qui ont été les plus malheureux ici-bas.

Leibnitz, lui, nous dit: Pourquoi y a-t-il du mal ? Dieu a eu l’idée de créer. S’il avait créé un monde parfait, sans souffrance, il aurait créé la perfection. Il aurait créé du Dieu, donc il n’aurait fait que s’étendre. Pour bien montrer la différence entre le Créateur et la créature, il va faire le monde moins bien que Lui de sorte qu’on pourra distinguer le Créateur de la créature. Dieu a choisi le meilleur des mondes possibles. Il aurait pu faire pire. La présence de ce mal qui est limité est le signe que le monde est du non Dieu.

Hegel, lui, dit que la souffrance a une très grande valeur dynamique. C’est un principe actif qui travaille le monde comme le ferment dans la pâte et elle a toujours un résultat heureux. La douleur est une étape. Pour que quelque chose de grand advienne, il faut que quelque chose meure, dit-il. Mal et bien se réconcilient dans la mesure où tous deux collaborent à la montée de l’esprit. Il faut payer le prix par la souffrance. L’intelligence pensante doit se réconcilier avec le négatif. Le négatif n’est qu’au service du positif. C’est une philosophie magnifique !

5. Est-ce que ces différentes philosophies nous satisfont ?

Le stoïcisme est un beau courage, mais on ne peut qu’admirer. Il est impossible de se réfugier dans cette quête d’une sagesse solitaire qui se rend indifférente au malheur du monde sous prétexte que le malheur ne vient pas de soi. Le stoïcisme s’est développé dans un temps où il n’y avait ni radio, ni télévision. Sinon, ils n’auraient pas pensé comme cela. Ce bonheur individuel ne peut plus être pour nous un idéal philosophique.

D’autre part, nous considérons que la sensibilité est un progrès de l’esprit alors que les anciens se durcissaient: ils étaient si frappés par une nature toute puissante qu’il fallait se durcir et ne pas être sensible. Il fallait lutter contre son cœur. La sensibilité pour nous est un affinement et même une gloire pour l’homme.

On ne peut accepter de se résigner au malheur. Au malheur de soi, peut-être. On en fait son affaire. Mais le malheur des autres ? Quand on voit souffrir quelqu’un, et qu’on ne peut rien pour lui, est-ce que ce n’est pas le plus intolérable ? Ainsi d’Auschwitz. Les gens disent qu’il faut pardonner. Pardonner aux bourreaux ? Les victimes ont le droit de le faire, mais pas les autres qui ne pardonnent que pour avoir à ne plus y penser. On ne pardonne pas des offenses définitives, irréparables, commises sur d’autres. Dire que le mal est une illusion, non. On ne peut pas conclure à l’irréalité de la douleur quand on voit un visage ravagé. Dire que le mal est lié au bien, que c’est une pédagogie du bien, que c’est par contraste qu’on est heureux, non. Il y a des gens qui sont enfoncés dans un malheur absolu dont ils ne se relèveront jamais. Où est le bonheur par contraste ? Cela peut être une antipédagogie du bonheur au contraire.

Dire, devant quelqu’un qui souffre «Dieu est incompréhensible», c’est une attitude possible pour soi, mais est-ce une chose qu’on aimerait dire aux autres ? Ou dire: «Dieu ne vaut pas cher. Il n’a pas pu faire aussi bien qu’un tailleur son pantalon !».

L’ironie est possible, oui, mais Proudhon dit: L’athéisme commence quand l’homme se sent meilleur que Dieu. On glisse donc vers l’athéisme.

Quant à la rétribution, pouvons-nous dire encore aujourd’hui que les fils paient la faute des pères ? C’est révoltant. Ézéchiel et Jérémie, les premiers, avaient compris qu’une proposition pareille était atroce et ils ont soutenu le contraire.

Supposons que le méchant soit puni: alors Dieu se mettrait à cogner lui aussi ? À infliger des malheurs et lancer des épreuves ? Si c’était nous qui le faisions, nous serions condamnés par la justice… Combien l’Église s’est donnée ce droit de punir à la place de Dieu: les supplices infligés aux hérétiques (dont nous étions), aux cathares… L’Église le faisait en toute bonne foi, en dispensant Dieu de punir. L’histoire a jugé.

Dire «Dieu teste une conscience», est-ce recevable pour nous ? Un père oserait-il faire souffrir son fils pour mesurer son courage ? Ou pour lui donner la force d’âme ? Ce serait monstrueux. On accepterait d’imputer à Dieu des actions qui seraient exécrables chez les hommes. Et la douleur est-elle un fortifiant pour l’enfant enlevé au berceau par une maladie ?

Il y a des effets corrosifs de la souffrance qui sont incompréhensibles.

L’Apocalypse nous dit: «Toute larme sera essuyée» (9). Mais il y a un mal irréversible et la béatitude éternelle ne le changera pas.

Leibnitz: son meilleur des mondes est astucieux, mais Voltaire, en 1755, devant le séisme de Lisbonne qui a fait trois mille morts, a ri: Le meilleur des mondes possible ? Il aurait pu faire en sorte que l’écart entre la perfection et la moindre perfection soit un peu réduit, mais ce monde n’est pas beau. Et Schopenhauer: Si l’on vous mettait sous les yeux à chacun, les douleurs, les souffrances horribles auxquelles nous expose la vie, l’épouvante nous saisirait. Prenez le plus endurci des optimistes. Promenez-le à travers les hôpitaux, les lazarets, les cabinets ou les chirurgiens font des martyrs; à travers les prisons, les chambres de torture, les hangars à esclaves, les champs de bataille et sur les lieux d’exécution; ouvrez-lui toutes les noires retraites où se cache la misère, fuyant les regards des curieux indifférents; il verra bien ce que c’est que son meilleur des mondes possibles.

Les imperfections du monde se relativisent chez Hegel. Elles constituent les étapes d’un travail qui achemine l’homme vers le règne de l’Esprit. Admirable synthèse. Le supérieur germe à partir de l’inférieur. Mais Dostoïevski va emboutir la puissante logique du philosophe ([il a]10 ans à sa mort):

«Écoute, dit Ivan Karamazov, si les souffrances des enfants ont servi d’appoint à la somme des souffrances nécessaires à l’achat de la vérité, j’affirme à l’avance que toute la vérité ne vaut pas ce prix. Je reste avec mon indignation non étanchée même si j’ai tort. D’ailleurs le prix de l’harmonie est trop élevé. Nous n’avons pas les moyens de payer si cher l’entrée. C’est pourquoi je m’empresse de rendre mon billet … Imagine-toi que tu construis toi-même l’édifice du destin humain. Pour rendre les hommes heureux en fin de compte, pour leur donner la paix et la quiétude, et qu’il te faille pour y arriver torturer à mort un seul petit être, cet enfant qui frappait la poitrine de son poing minuscule, et fonder tout l’édifice sur ses larmes non vengées, accepterais-tu d’être l’architecte à cette condition ? Dis-le sans mentir.

Non, murmura Aliocha, je n’aurais pas accepté» (10).

Et voilà Dostoïevski qui tord le coup à la synthèse hégélienne et du même mouvement au christianisme, qui a parlé comme lui, et a été trop rapide à recevoir ce type de consolation. Le supplice d’un seul enfant, alors que l’histoire en compte des millions, fait échec à toutes les explications philosophiques et religieuses du mal. Le mal n’est ni une justice rétributrice, ni une évolution du caractère, ni l’impossibilité pour Dieu d’avoir pu faire autrement, ni un signe de l’incompréhensibilité de Dieu qu’il faudrait adorer les yeux fermés, ni une étape vers un bien supérieur. Alors nous sommes revenus à la case départ. Le mal est sans explication. Nous sommes toujours au cœur du mystère.

6. Le Christ

Le Christ va-t-il unir sa voix à celle des philosophes ? Vient-il s’insérer dans ce dialogue philosophique ?

Sa position apparaît double: il combat la douleur et il la combat tout le temps au cours de son ministère. Il guérit, il répare les infirmités, il console les douleurs morales comme les physiques, mais en même temps il la subit. Et lorsqu’il va la subir, il n’élèvera aucune protestation (cf. Socrate). Il accepte les coups lorsqu’ils pleuvent sur lui. Lorsqu’arrive la Passion, il l’affronte d’une manière délibérée sans la moindre velléité de fuite. Lorsque Pierre, d’une manière quelque peu désespérée, lui propose de combattre «la légion» qui est venue l’arrêter, il n’esquive rien.

On le voit donc à la fois accepter la souffrance et la fuir, la combattre et l’éviter. Qu’est-ce que cela signifie ?

On pourrait dire dans un premier temps: il l’accepte quand c’est pour lui mais il la refuse quand elle est chez les autres. On ne voit pas très bien au nom de quoi. On comprend qu’il la refuse chez les autres, mais pourquoi, lui, la subit-il ? Serait-il secrètement masochiste ? Ce n’est donc pas tout à fait l’explication. Peut-être comprendrons-nous mieux si nous nous disons: il y a une souffrance qui pour lui a un sens et mérite donc d’être assumée, et une autre qui est totalement dépourvue de sens.

a. Cette souffrance supposée sensée est une souffrance qu’il n’évitera pas

À quelles conditions faut-il assumer la souffrance ?

C’est exactement la même raison qui fait qu’il la refuse chez les autres. C’est à dire que la souffrance va lui être acceptable si elle est au service de quelque chose, et – on l’espère – si elle va servir à sauver d’autres que lui, de la même manière qu’il va l’abolir pour sauver d’autres que lui. Son sacrifice, il ne l’aurait pas fait s’il n’avait pas eu dans l’idée qu’il était salvateur. Non point parce que Dieu, offensé par le péché des hommes, a besoin du rachat et que soit puni quelqu’un. Non, c’est le fait que dans l’impuissance où il est, durant le temps de son incarnation, de sauver le monde et de faire advenir le Royaume, il témoigne aux hommes qu’il est dans le partage de leurs souffrances et ainsi les soulage-t-il d’une souffrance dont il leur dit que Dieu la partage. Il va supporter avec patience ses souffrances dans la mesure où elles servent un projet de salut. D’où la comparaison avec la mère qui accouche. Dès qu’on s’aperçoit que les souffrances servent à quelque chose, elles deviennent acceptables et légitimes. Elles nous rendent le bien espéré plus grand qu’il le serait si nous l’avions d’emblée dans les mains. Exemple des cohabitations juvéniles qui anticipent un comportement que trente ans plus tôt on aurait différé. La vraie raison, c’est l’impatience. Lorsqu’on n’a pas su attendre, on n’est plus en mesure d’apprécier l’immense faveur qu’on a de vivre avec celui pour lequel on a tant soupiré. Je suis persuadée que le principal effet de ce tout, tout de suite n’est pas la jubilation, ni la gratification immédiate, mais l’érosion définitive de ce que l’on convoite, d’où tellement de déceptions. Les divorces actuels ne viennent pas d’une discorde mais du désenchantement parce qu’on n’a pas attendu. L’attente n’est pas une vraie douleur. C’est une éducation profonde de l’amour et il n’y en a pas d’autre.

D’une certaine manière, Dieu, on ne le tient pas dans ses mains, et les mystiques savent qu’ils ne pourront pas le posséder. Nous avons des rencontres qui sont partielles, des intuitions, mais ce n’est jamais la plénitude. L’éducation de l’amour passe par cette modestie que nous pourrons appeler souffrance mais qui est la pédagogie de la béatitude.

La nécessité de l’attente, de l’effort de ce chemin qui est long est très bien décrite dans la lettre de Rilke au jeune poète. Il faut marcher longtemps dans la solitude. Au fond, il faut être vraiment célibataire pour être époux. Comme si quelqu’un qui s’impatiente de la vie religieuse ne voulait pas faire de noviciat !

Il arrive aussi qu’un bien ne s’obtienne qu’au prix de quelque chose. Ce que désire le Christ, c’est cette preuve absolue de son adhérence à la condition humaine. Cet amour total qu’il a de l’homme l’oblige à en donner la mesure absolue. Quelle est cette mesure absolue, sinon cette preuve de mourir pour ses amis ? Ce qui martèle l’évocation de son avenir dans les évangiles, c’est ce «Il faut». Il y a un «Il faut» dans la souffrance qui transfigure la souffrance et qui la rend acceptable. Serions-nous humains si nous ne nous laissions pas dévorer par une Passion ? Qui dit amour dit forcément souffrance. Souffrance, parce que ce qu’on voudrait n’est pas réalisé. Souffrance, parce que l’amour nous commande des actes terribles. Cette souffrance-là fait sens. En conséquence, elle est acceptable. Elle peut aller loin. Bien des résistants sont morts le sourire aux lèvres.

On peut aussi accepter de souffrir, soi, dans son corps. Certains osent dire que le sida a été la grande éducation de leur existence. De sa souffrance, il reste le loisir d’en faire quelque chose. Il dépend de nous de la rendre non seulement acceptable, mais profondément éducatrice. Cette personne métastasée au dernier degré, qui dit «J’obéis à la volonté de Dieu» ne meurt plus du cancer d’une certaine façon mais d’un appel. Elle est appelée à la Vie. De même ceux qui disent: «J’offre ma souffrance». C’est un langage qui m’est moins intelligible, mais je le comprends quand même, car c’est donner du sens. C’est une manière de dire: «Je souffre, mais ma souffrance, je vais lui donner un nom». Je vais l’appeler l’amour. Eschyle disait avant Musset: L’homme est un apprenti. La douleur est son maître. Et : On apprend par la souffrance. On ne peut nier que l’homme qui souffre puisse acquérir quelque chose dont ensuite il puisse témoigner.

b. Mais il y a des souffrances irréductibles que rien ne justifie

Un enfant qui meurt à trois ans d’un cancer, c’est intolérable. Là-devant est-ce que le Christ trouve une explication ? Il est le premier à proclamer la défaite complète du sens devant certaines souffrances. Il ne dit rien. Il a un grand silence. Jésus est muet devant la souffrance. Il n’a aucune parole. Il n’y a aucun commentaire dans ses miracles pour raisonner son patient et essayer de comprendre pourquoi il est atteint et pourquoi il devrait supporter. Un jour, ce sont les disciples qui l’interrogent (en Jean 9).

Il s’agit d’un jeune homme aveugle de naissance et les disciples disent: «Qui a péché ?». Ils posent la question du mal et d’emblée empruntent l’explication traditionnelle qui courait dans le judaïsme, tout en étant réfutée par les prophètes: «Qui donc a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ?». Est-ce que les disciples croient à ce qu’ils disent ? Ils posent cette question pour prendre Jésus au piège. Lui, le péché de ce jeune homme, à quel moment se serait-il produit puisqu’il est né aveugle ? Ce ne peut être que dans la vie utérine ! À quel moment de la gestation et qu’a-t-il fait, le malheureux ? Je pense que les disciples sourient… Dans l’Évangile, on ne dit jamais que Jésus sourit, mais l’Évangile est plein de sourires !

Quant aux parents, leur comportement est surprenant. Au moment où on leur pose une question qui les embarrassent, ils disent: «Interrogez-le, il est assez grand». Si c’est le fils qui est puni pour les parents, ils se moquent éperdument de leur fils. Donc cela ne les punit pas beaucoup.

La réponse du Christ est admirable: «Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Il est aveugle pour que soient manifestées les actions de Dieu». L’étude grammaticale de ce passage est admirable. On lui a dit: «À cause de quoi ?». Il aurait dû répondre: «Il est aveugle parce que». Or il part de la cécité et en fait une cause. Il transforme une proposition causale en proposition finale: il est aveugle (c’est la cause) pour que soient manifestées les actions de Dieu (c’est l’effet). Il a déformé le sens d’une question, il l’a projetée ailleurs, il l’a transférée puis il a l’air de dire: «Alors Dieu répand le malheur dans l’humanité pour démontrer sa puissance car il va manifester une guérison. Ce sera une preuve de Dieu». Il milite pour sa cause de cette manière ostensible, par un étalement de la puissance. Ce n’est pas recevable non plus.

Que signifie Jésus ?

D’abord, essayons de voir pourquoi il a réfuté la cause première: à cause de quoi est-il aveugle ? Le mal vient d’où ? La réponse, il ne peut la donner. Tout Fils de Dieu qu’il soit, il ne la connaît pas. Et pourquoi ne la connaît-il pas ? Parce que le mal, c’est la ténèbre, et la ténèbre est ténébreuse, et ses raisons sont ténébreuses, il les ignore. Il n’y a pas d’explication possible au mal dans le monde. Le mal irréductible, le scandale du mal, il n’en sait pas les raisons. Avec les explications des philosophes, le mal était moins le mal. Or lui, Jésus, va le laisser avec ses arêtes vives: le mal, c’est le mal. Il le garde dans son horreur. Là-dessus, il est profondément antiphilosophique. Jamais une seule fois dans l’Évangile, il n’a parlé du péché originel.

D’ailleurs, si on parle du péché originel, on voit arriver le serpent. D’où sort-il ce serpent ? Personne ne nous le dit. C’est la bête la plus rusée, nous dit-on, de tous les animaux que Dieu avait créés. Pourquoi rusé ? Est-ce parce que Dieu l’a fait rusé ? Ou a-t-il inventé d’être rusé ? On l’ignore. Avec sa ruse, que veut-il ? On ne le dit pas. Il n’abat jamais ses cartes. Quand il se met à parler à la femme, il est d’une prudence extraordinaire que le Christ, le premier, admire lorsqu’il dit: «Ayez la prudence des serpents». Il est allé voir la femme – les commentaires traditionnels et tous les Pères de l’Église disent: C’est parce que la femme était plus tentable, l’homme aurait résisté, il est tellement vertueux ! Mais en fait, la femme se débat avec ce serpent, elle fait la récalcitrante, alors qu’Adam, quand elle lui offre la pomme, il la mange tout de suite. La raison des Pères de l’Église est archifausse.

Pourquoi le serpent est-il allé faire son colloque avec Ève ? Par une prudence supplémentaire, il s’est dit: Ève n’a jamais parlé à Dieu et Dieu ne lui a jamais parlé. Tandis qu’Adam, il risquerait de me moucharder, de demander conseil à Dieu. Ce sont des raisons de clandestinité qui poussent ce serpent à agir le plus loin possible de Dieu pour démolir son œuvre. Le fait est que Dieu n’a rien vu, n’a rien entendu. Nous avons là l’idée biblique de l’incompréhensibilité absolue du mal, de sa plus grande distance possible d’avec Dieu. Dieu n’y est vraiment pour rien. Il n’est pas l’explication. C’est le personnage le plus énigmatique de l’Ancien Testament, ce serpent de la Genèse.

Alors pour le Christ, c’est clair: le mal, c’est un bloc de ténèbres. Ce n’est pas la peine de jeter une lueur. C’est le loin de Dieu et il est à abolir. C’est pour cette raison qu’il va partir de l’effet du mal constaté – la cécité – le scandale de ce jeune homme né aveugle, et la seule chose possible, c’est de lutter contre. Cette surabondance du mal nécessite ce verbe tellement johannique du travail. «Le Père travaille.» Pour le Christ, le Père est tout le temps à l’œuvre. Par qui ? Par nous interposés. Nous sommes ses bras et nous avons cette œuvre à accomplir. Le mal nous donne cette finalité de réaliser «les actions de Dieu».

Enlever ce scandale, le supprimer. Le mal n’a pas de sens. Il est absurde, inutile, cruel, totalement injustifiable. Le seul sens qu’on peut lui donner est de le supprimer. C’est de bâtir un sens en effaçant son non-sens.

C’est ainsi que le Christ nous exhorte à sortir de la passivité de l’événement, des événements qui nous arrivent. Il nous oblige à ce travail de soulagement des souffrances dont les résultats peuvent être infimes.

Il y a en nous cet effort pour abolir le scandale inacceptable et pour réaliser une autre chose. C’est le travail dont parle le Christ.

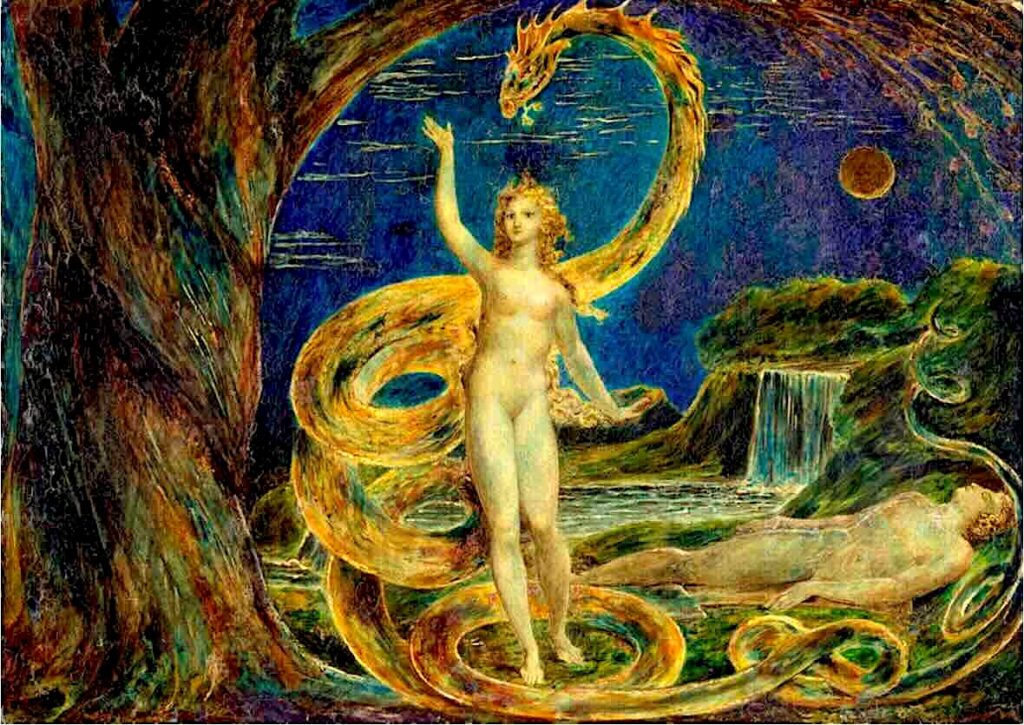

Illustration: Ève et le serpent (William Blake, 1799-1800, Londres, Victoria and Albert Museum).

(2) Henri Guillaumet, pilote de l’Aéropostale, tombé avec son avion le 13 juin 1930 dans les Andes et rescapé à la suite d’un extraordinaire périple à pied. Son aventure est racontée par Antoine de Saint-Exupéry, dans Terre des Hommes.

(3) Pascal, fragment Vanité 33/38, Pensées.

(5) Ecclésiaste 3,10-11; 3,14; 3,18 et 9,1.

(6) Samuel Beckett, Le Monde et le pantalon, repris dans Fin de partie.

(7) «C’est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort a atteint tous les hommes» (Romains 5,12).

(8) Apocalypse 21,4.

(9) Ibid.

(10) Fédor Dostoïevski, Les frères Karamazov 4 (La révolte).

Commentaires sur "Le mystère de la souffrance"

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.

Ce texte est impressionnant par sa singularité, sa puissance et son érudition. Le mal est irréductible et inexplicable. Et toutes les philosophies échouent dans leur ambition de le justifier. Le Christ ne livre aucune théodicée, mais répond au mal par l’amour, le partage de la souffrance. Combattre le mal – et non l’expliquer – est la seule manière de la combattre. Ce texte est courageux par sa lucidité, puisqu’il refuse les réponses faciles, de style compensatoire. Il met en relief l’échec des spéculations théologiques classiques et la singularité du Christ qui ne peut s’exprimer que comme résistance au mal, dans la profondeur de l’expérience humaine de la souffrance. Peut-on parler de «théologie de combat» ? Ce texte rejoint ce qu’écrit Ricœur (Finitude et Culpabilité, Le Mal: un défi à la philosophie et à la théologie). Je découvre ici – mais ma lecture est peut-être défaillante – une position moderne, enfin non naïve, et profondément éthique. Fuyant les tentations d’un christianisme compensateur, «religion de fuite» devant le réel et la responsabilité selon Bonhoeffer. «Seul un Dieu souffrant peut-aider», dit-il. Et j’adhère totalement à l’idée de ce compagnonnage tragique. Théologie de la kénose.

Ce n’est pas par hasard que Bonhoeffer s’impose à la lecture de ce texte qui entre en résonance avec son Éthique. Nous voyons trois points de convergence. La souveraineté limitée: la foi ne peut se réduire à une protection contre la souffrance. L’acceptation du tragique: valorisation d’un engagement spirituel malgré la fragilité humaine et la présence du mal. La dimension éthique et l’engagement concret. Le texte de France Quéré illustre une éthique vécue dans la réalité concrète.

Il me semble que ce texte décrit un christianisme qui s’inscrit dans la lignée de l’Éthique de Bonhoeffer: la grâce comme coût et non comme consolation facile. Quelle belle étude serait à faire !