Dieu sauve la démocratie

Si la Bible «ne prescrit aucun régime politique», elle fait émerger l’idée «d’une égale dignité entre tous les êtres humains» et d’une «pluralité des points de vue». Pour James Woody (qui intervenait aux Entretiens de Robinson sur La démocratie a-t-elle encore un avenir ?), en actant le passage de la responsabilité collective à la responsabilité individuelle, la Loi du Dieu de la Bible «nous enseigne à vivre ensemble même si les individus rationnels que nous sommes ne sont ni moraux ni raisonnables», un vivre ensemble qui «se fonde non sur le particulier guidé par le principe de plaisir, mais sur l’universel et l’inconditionnel».

Conférence du 9 février 2025 résumée par Renée Koch Piettre.

Le titre est une assertion: c’est Dieu qui sauve la démocratie. Comment entendre une telle proposition ? Auteur d’un ouvrage sur La liberté et les premiers rois d’Israël (1), James Woody lit dans la Bible une théologie qui permette de mettre en œuvre, s’agissant du gouvernement des hommes,

d’une part des ressources descriptives sur les puissances à l’œuvre dans le monde, mesurées à des valeurs universelles,

et d’autre part des ressources prescriptives orientant vers une vie bonne.

Mais la théologie n’est pas prédictive: elle ne connaît pas le futur de la démocratie. Elle ne peut que réfléchir aux moyens de préserver ce qui nous tient à cœur, en repérant les menaces qui guettent la démocratie et les conditions de sa vitalité.

La Bible, de son côté, ne prescrit aucun régime politique, mais sa vision de l’homme hérite des premières esquisses d’un régime démocratique dans le Proche-Orient ancien. À la différence de l’Égypte figée dans le culte d’un pharaon divinisé, la Mésopotamie en ses commencements sumériens se gouvernait en effet par des conseils d’Anciens (Abba, Père), ne recourant à un roi (lugal, grand homme, propriétaire de champ ou d’esclave) qu’en temps de crise: la fonction finissait par être pérennisée pour la bonne raison qu’il y avait toujours des problèmes vitaux à régler. De ces origines lointaines, l’histoire deutéronomiste (Deutéronome et livres historiques) revivifie la mémoire en développant de nombreuses réflexions politiques. L’idée y émerge d’une égale dignité entre tous les êtres humains (Paul pourra un jour affirmer: «Il n’y a plus ni esclave ni homme libre…»); et l’écriture biblique institue, de fait, la pluralité des points de vue par les couches de rédactions successives qui au fur et à mesure réinterprètent les événements, depuis la propagande pan-israélite du roi Josias (7e siècle avant notre ère) jusqu’à l’exil à Babylone, imputé à l’inconduite des rois (cf. 1 Samuel 8), et au retour d’exil où les sages instaurèrent une théonomie: une loi valable pour tous, centrée sur un idéal de justice – symbolisée par l’unique temple de Jérusalem (6e-5e siècles avant notre ère).

Les menaces

James Woody liste et analyse ensuite les menaces qui pèsent sur la démocratie – mieux vaut lutter contre ces menaces que contre les antidémocrates, au risque de leur offrir une publicité:

1. La corruption. Le gouvernement des Juges avait pris fin du fait de l’inconduite des fils de Samuel, et le peuple, en réclamant un roi, visait une justice expéditive, opposée au temps nécessaire au débat contradictoire. Comme le dit Ésaïe 5,20 («Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal…», cf. Jérémie 6,14), la corruption peut falsifier la vérité, fût-elle scientifique, et vicier le langage lui-même autant que les institutions (cf. 1 Samuel 8,3): on le constate aujourd’hui aux USA.

2. L’injustice. L’impunité exaspère le désir de châtier vite et fort, là où la démocratie doit chercher à rétablir un équilibre où le criminel et la victime ne soient plus ni criminel ni victime.

3. Le conflit et la guerre (cf. 1 Samuel 8,20). Après les attentats de 2015, le Parlement français a voté des lois sur la sécurité intérieure qui ont fait de la liberté une variable d’ajustement. Des reculs successifs de la liberté peuvent conduire une démocratie à s’effondrer sur elle-même !

4. La paresse, la peur, la lâcheté, l’irresponsabilité. Pourquoi, par exemple, les Israélites se sont-ils laissé impressionner par le seul Goliath, eux dont le nombre faisait la force ? James Woody se réfère au Discours de la servitude volontaire de La Boétie. Il n’y a pas tant à craindre, dit-il, de la violence des méchants que de la lâcheté des justes. Karl Barth observait dès les années 20 la montée du péril nazi, qui gagna l’Europe par «les mensonges et la brutalité, de même que la bêtise et la terreur».

Qu’ est-ce qui favorise la démocratie ?

1. La liberté d’abord. Yahweh l’affirme d’entrée de jeu dans le Décalogue: «Je suis l’Éternel… qui t’ai fait sortir d’Égypte, de la maison d’esclavage», et l’exil à Babylone en renouvela l’exigence, là où les textes plus anciens ne parlaient que d’hégémonie. James Woody rappelle la pensée du philosophe libéral John Rawls. Sans liberté, pas de vie bonne. Fions-nous à son baromètre: quand la liberté est égratignée, notre existence est blessée. Liberté de pensée et liberté de mouvement vont ici de pair, comme nous l’enseigne dans 2 Samuel 16 le personnage de Shimeï, insultant David et le poursuivant sans que David consente à laisser lever la main contre lui (cf. les conférences de carême de James Woody en 2023 (2)). La liberté de diffamation séditieuse est la caractéristique ultime de la démocratie.

2. L’éducation ensuite. Elle enseigne l’altérité, comme Shimeï la fit reconnaître à David, et garantit un ordre social. Comme le veut Kant, chacun doit devenir capable d’être instance de jugement.

3. La loi. Torah, que nous traduisons par Loi, signifie enseignement. Elle a en effet une fonction pédagogique. «Je n’ai connu le péché que par la loi», dit Paul (Romains 7,7, cf. la liturgie protestante où se succèdent repentance, annonce de la grâce et rappel de la loi). Des libéraux comme John Locke ou Adam Smith en reconnaissent les vertus. La loi nous enseigne à vivre ensemble même si les individus rationnels que nous sommes ne sont ni moraux ni raisonnables. Sans loi, nous sommes soumis à l’arbitraire et perdons la sécurité qui autorise les projets d’avenir.

4. La distribution des pouvoirs que nous enseigne Montesquieu critiquant la monarchie absolue et que nous rencontrons dès Deutéronome 16 (un passage rédigé après l’Exil): Salomon au contraire, à peine monté au trône, liquide l’opposition. Diminuer la pluralité, c’est diminuer l’intelligence collective et les capacités d’existence, là où la démocratie permet à chacun de faire valoir ses compétences.

5. L’individualisation. Significativement, du Deutéronome à Jérémie et Ézéchiel, on passe du vous au tu qui traduit l’introduction de la responsabilité individuelle (l’archéologie voit apparaître, au 6e siècle avant notre ère, des poteries marquées de noms personnels qui ne sont pas seulement ceux d’un roi). En France, le Conseil constitutionnel, est un pouvoir qui peut arrêter le pouvoir – encore faut-il qu’il soit composé d’individus qui assument leur responsabilité avec le désir de faire prévaloir le droit. La Bible fait prévaloir l’individu sur toutes les autres instances humaines; elle crée en même temps le lecteur qui puise en elle une conscience citoyenne. Jean Calvin, à la fin de l’Institution de la religion chrétienne, en sera d’accord: il est des moments où l’intempérance et la cruauté des rois exige la révolte des individus.

Oui, Dieu sauve la démocratie: Dieu n’est pas une instance surnaturelle, mais, dans le langage peu conceptuel de la Bible qui use de récits et de personnages, il incarne tous ces processus. Nous instaurons une théonomie quand notre vivre ensemble se fonde non sur le particulier guidé par le principe de plaisir, mais sur l’universel et l’inconditionnel. Dieu désigne l’horizon vers lequel tend la loi d’une société juste. Comme l’écrivait John Rawls, il faudrait couvrir d’un voile d’ignorance les rédacteurs d’une constitution: ils doivent ignorer tout intérêt particulier. Dieu, lui, protège toujours la veuve, l’orphelin, l’étranger !

Questions

Une riche discussion a suivi la conférence.

Dans la perspective développée, que devient le Saint-Esprit ? L’intelligence collective peut-être ?

Et qu’apporte Jésus ? Plutôt que la compassion, une peur salutaire et le pouvoir de braver l’ennemi ? «Tu n’aurais aucun pouvoir s’il ne t’avait été donné d’en haut», affirme le Christ à Pilate (Jean 19,11), qui comprend alors l’obligation de travailler en vue de l’intérêt général.

Comment conjuguer individualisme et intérêt collectif ?

La Bible est une œuvre collective et se méfie de la souveraineté du peuple qui réduit toutes les voix à une voix unique. La démocratie est un processus permanent de négociation et doit éviter aussi la dictature de la majorité, en intégrant les minorités dans tous les processus de décision et en favorisant le consensus. D’où l’importance des corps intermédiaires, syndicats, Églises, partis politiques, associations. Nos Entretiens de Robinson sont précisément un lieu de dialogue (voir Martin Buber, Je et tu (3)) !

Comment Dieu intervient-il ?

La transcendance est une instance de relativisation qui remet chaque chose à sa juste place. La toute-puissance n’est pas un attribut de Dieu dans les textes de la Bible hébraïque. On peut certes instrumentaliser le théologique (cf. Roboam et Jéroboam, 1 Rois 12), mais les rédacteurs de la Bible ne mettent Dieu à contribution que pour endiguer le despotisme et instaurer un discours pluriel, continuellement révisé et enrichi en fonction des expériences successives. La religion, ce peut être, étymologiquement, une relecture (voir Bruno Karsenti (4)), et c’est précisément ce que font au fil des siècles les rédacteurs bibliques: ils font dialoguer le texte et l’expérience. Oui, la théologie peut sauver la démocratie de ses pulsions religieuses ! El Shaddaï – ce nom évoque la poitrine, les seins de la femme – est un Dieu nourricier.

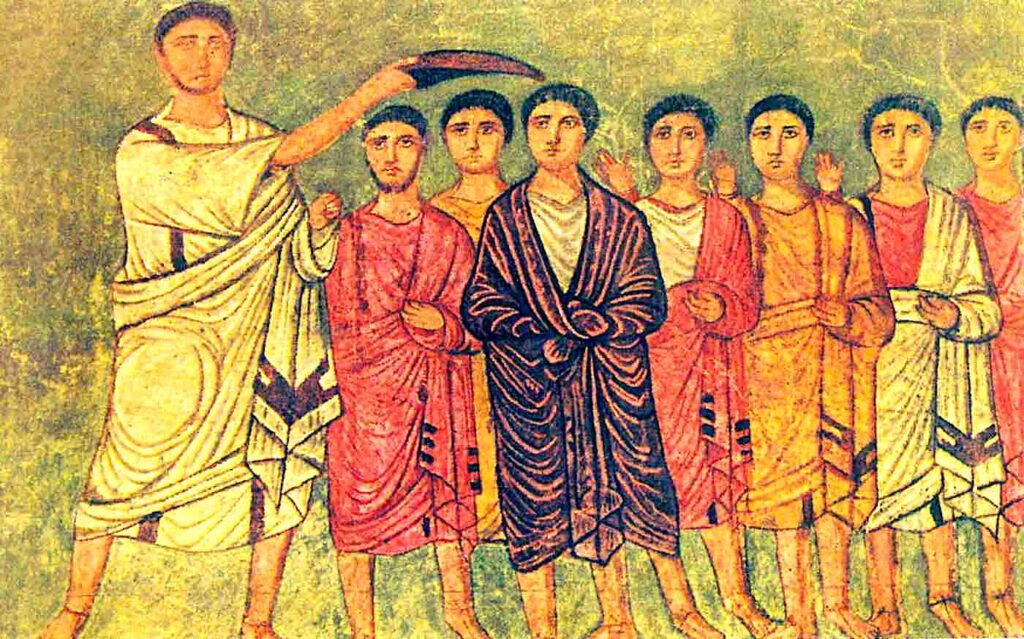

Illustration: onction de David par Samuel (fresque de la synagogue de Doura Europos, Syrie, 3e siècle).

(1) James Woody, La liberté et les premiers rois d’Israël, Cerf (Lire la Bible), 2024.

(2) Écouter ces conférences de carême Dieu, l’incandescence de la vie sur Solaé/France Culture du 26 février au 2 avril 2023: Répondre à notre vocation (1/6), Créer un monde vivable (2/6), Parler vrai (3,6), Faire valoir notre personnalité (4,6), La fraternité élargie (5/6), La vie libérée de la mort (6/6).

(3) Martin Buber, Ich und Du, Insel Verlag, 1923. Traduction en français de Genevièvre Bianquis, dernière édition: Je et Tu, Aubier (Philosophie), préface de Robert Misrahi, 2012.

(4) Bruno Karsenti, La place de Dieu, Religion et politique chez les modernes, Fayard (Histoire de la pensée), 2023.